Una nuova via sul Puscanturpa Norte, la storia di Da Polenza

“Te vegnereset in spediziun?”. Indossava una salopette grigia con le bretelle rosse sopra una camicia attillata blu. Piuttosto piccolo e massiccio, barba e capelli folti e brizzolati, ben pettinati. Occhi piccoli e vispi. Graziano non era uno che “la menava”, andava dritto al punto.

Eravamo sotto i gelsi ancora in boccioli del piazzale ghiaioso del rifugio Medale, sotto la parete alla periferia di Lecco, dalla quale ero appena sceso. Graziano era rimasto lì a mangiarsi un caprino sott’olio con una michetta. Un paio d’ore prima lo avevo salutato di corsa mentre mi avviavo lungo il breve sentiero, tra i cespugli di nocciolo e i rovi, che mi avrebbe portato all’attacco della “Taveggia”: una bella via che allora era ritenuta piuttosto impegnativa. Ero solo e concentrato, risalii molto rapidamente i tiri che Tiziano Nardella, alpinista milanese di pregio, aveva tracciato sul buon calcare del settore destro del Medale. All’uscita della via mi precipitai lungo il sentiero verso il rifugio. Avevo sete.

Non risposi a Graziano, che fece finta di nulla e mi chiese che via avessi fatto la mattina. Insieme al Bresa mi ero tirato sullo spigolo Bonatti, tutto a sinistra guardando la parete, sotto i grandi strapiombi, ma m’era rimasta la voglia e allora m’ero sfogato con una “corsa” sulla Taveggia.

Graziano era con un giovane uomo dai capelli a spazzola, occhiali appannati e andatura traballante; mi disse che era un dottore, di Milano, un suo cliente. Poi con lo zaino già in spalla e prima di girarsi verso il sentiero che in pochi minuti lo avrebbe portato all’auto, mi diede un bigliettino con scritto un numero: “Se’l te fa piaser de vegn in speditiun n’de le Ande, chama”. Ad agosto avrei compito 20 anni.

La decisione

Ci pensai a lungo, lo dissi a mia madre Dina che mi chiese se ero matto, non se ne parlava proprio, ma a lei la mia passione per le montagne, anche se non l’avrebbe mai ammesso, piaceva. Era lei che mi aveva permesso di partecipare al corso di aspirante guida alpina un paio d’anni prima.

Terminata la scuola, passai con lo zio Domenico qualche tempo a caricare cemento e ghiaia in una betoniera: mi servivano i soldi per poter dare una risposta a Graziano, per chiamare il numero di telefono scritto sul bigliettino ormai sgualcito per le troppe volte che l’avevo preso in mano.

La cabina del telefono pubblico era nel fumoso bar-edicola in fondo ai portici, sotto casa. 031…, rispose una donna dalla voce giovane e decisa che mi disse che “el Graziano l’è a laurà. Al ciama stasera”.

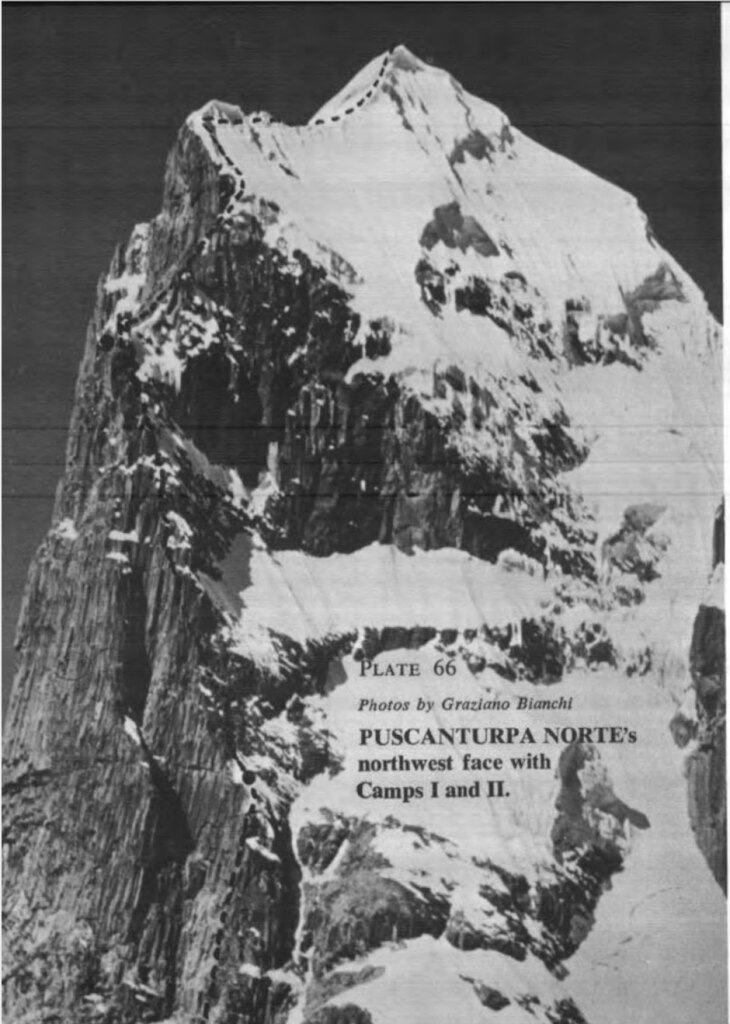

Aspettava la mia telefonata ed era contento, mi disse che la montagna era in Perù, nella Cordelliera di Huayhuash; lui c’era stato, si chiamava Puscanturpa Norte ed era alta 5600 e rotti metri. Aveva una parete magnifica che faceva al caso mio. Mi disse che forse ci sarei potuto andare anche con il Bresa. Quando chiesi quanti soldi servivano, mi disse che a testa, a noi, sarebbe costato 5/600.000 mila lire, ma che avemmo potuto raccogliere un po’ di soldi con le cartoline: ne avrebbe stampate con la foto della montagna e i nostri nomi e tutti noi le avremmo firmate e inviate dal Perù a chi avesse offerto per riceverle da 2 a 500 lire. Io e il Bresa, soprattutto lui, ne vendemmo quasi 2000 e ci pagammo un pezzo del biglietto aereo. Saremmo partiti dopo la metà di luglio.

La partenza

Celso Salvetti era un friulano che aveva fondato a Lima la sezione dell’Associazione Nazionale Alpini, era grande come ci si immagina lo siano gli artiglieri alpini. A lui Graziano avrebbe spedito il cargo con tutta la nostra roba e saremmo poi stati suoi ospiti a Lima nella camerata dell’ANA realizzata presso il Circolo Sportivo Italiano.

Graziano ci informò che il dottor Boselli, quello strano conosciuto in Medale, sarebbe venuto con noi. Invitò anche un alpinista valtellinese, uno conosciuto dalle parti di Morbegno, il Caneva: “ol Chisciu”. Aveva salito molte delle vie del Badile, del Cengalo, del Bernina e del Disgrazia: un uomo d’alta montagna. La città di Morbegno concesse alla spedizione il patrocinio e il nome. In qualche modo ci adottò e questo consentì di ricevere qualche soldo per il gruppo e a noi risparmiare un po’. Il Bresa aveva poi un amico che lavorava in Questura e in quattro e quattr’otto ottenemmo i passaporti.

All’ aeroporto di Malpensa ci trovammo tutti, eravamo otto. Si erano infatti aggregati anche una guida alpina amico di Graziano, Gino, e un suo cliente, Edoardo. Anche il Chiscu si portò un compagno di cordata, Carlo.

Non avevo mai preso un aereo e il viaggio verso la Spagna e poi il Sud America fu eccitante, ci davano anche da mangiare.

Lima

Lima, Circolo Sportivo Italiano. Il Bresa, gran risorsa e faccia di tolla, aveva preso contatto in quel di Leffe, paese d’adozione del padre di origine bresciana, con un paio di famiglie che avevano parenti (benestanti) in Perù. Dopo la cena alpina offerta da Celso, ci facemmo invitare a pranzo, tutto sudamericano, dai signori Servalli, famiglia di allevatori (in gran quantità) di maiali.

Quel che avevo in testa io erano le montagne, le pareti, i chiodi, le corde, i fornelli, le pignatte, i viveri. Celso aveva già fatto la spesa che Graziano gli aveva ordinato per posta e così mi occupai di imballare le nostre attrezzature, fantasticando sulla via di salita sul Puscanturpa in attesa del furgone Dodge di Celso ci portasse sulla Cordillera di Huayhuash.

Verso il campo base del Puscanturpa

L’oceano era veramente grande e blu come me l’ero immaginato, anche il deserto era cosa nuova. Poi la strada sterrata e polverosa prese a salire per strette valli che s’aprirono in pascoli ormai brulli con all’orizzonte le creste bianche delle montagne. Il pick-up ci portò fino al villaggio di Oyon nella regione del lago Surasaca. Incontrammo lì Augusto, il nostro portatore, che s’abbracciò a lungo con Graziano che l’aveva avuto con sé l’anno prima.

Caricammo dei trotterellanti lama con i nostri bagagli e ci avviammo verso la laguna Viconga camminando lungo dorsali d’erba secca e poi su e giù dal passo di Porta Cielo. Eravamo già sopra i 4000 metri e la quota si faceva sentire. Il 27 luglio piantammo su un largo e confortevole pascolo le tende del campo base a 4600 metri, la visuale sulla nostra parete era stupenda. Il Chiscu stava malissimo e Felice Boselli si preoccupò ancor di più quando diventò gonfio in viso come un pallone e cominciò a straparlare; lo riempì di diuretici, urinò per giorni.

La scelta della via

La quota si fece più o meno sentire con tutti per un paio di giorni, poi solo il Chiscu rimase in tenda, frastornato e debilitato. Con Graziano me ne andai su per i ghiaioni e lui scelse la via: quella più logica e fattibile, lungo un pilastro tra le rocce che si impennavano in una fiamma verticale per centinaia di metri e i nevai sulla destra. Una via di mezzo e di buon senso per le nostre possibilità.

Ne ero entusiasta e quando misi le mani sul granito l’energia pura che avevo addosso esplose. Salimmo i primi gradoni interrotti da cenge ghiaiose, poi lo sperone si raddrizzò e incominciarono ad apparire fessure e diedri, placche, tiri non estremi ma, come si diceva allora, “sostenuti”. Graziano mi faceva sicura e dava consigli. Piazzammo una tendina attorno ai cinquemila metri, risalimmo ancora un paio di tiri di misto e quando l’ombra ci avvolse con il freddo, Graziano decise che dovevamo tornare ai prati del campo base, dove gli altri stavano smaltendo ancora i postumi della sbornia d’altitudine. Dopotutto erano solo tre giorni che eravamo arrivati in quel posto.

Un’importante lezione

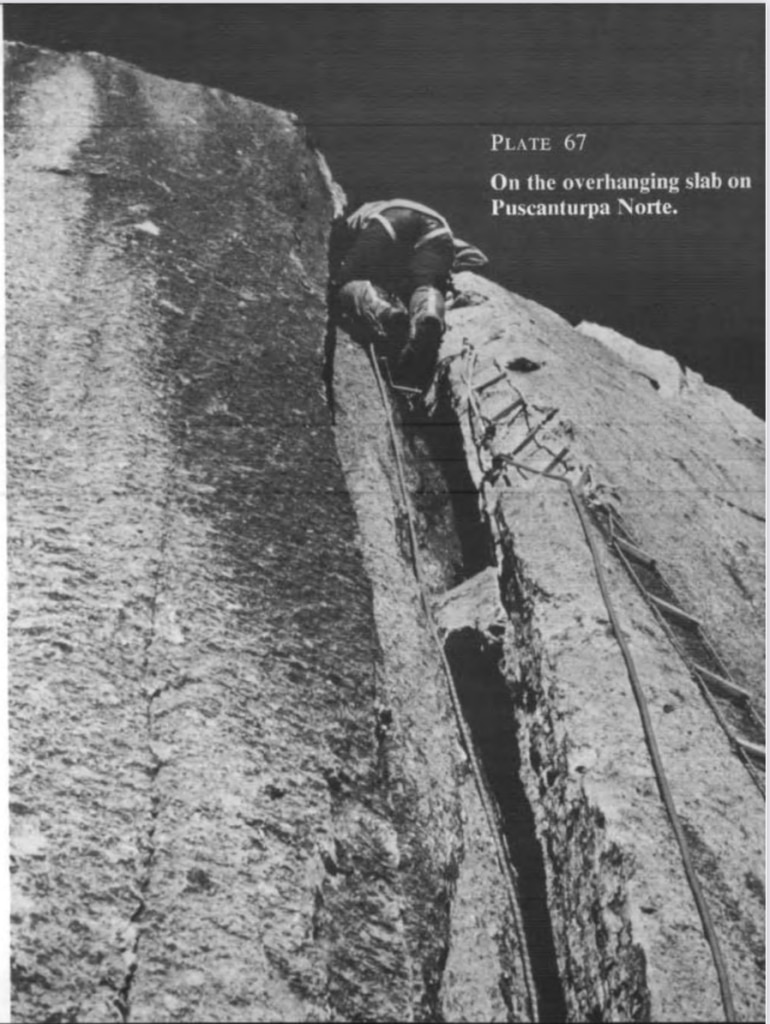

Bresa e Carlo portarono materiale e viveri a campo uno, dopodiché la mia impazienza ebbe il sopravvento sull’intelligenza e vestito come un vero alpinista (con la mia giacca azzurra figetta della Fila, casco Cassin bianco vaso da notte, Galibier profumanti di cuoio rivestiti da ghette semintegrali e zaino in spalla) attaccai, con la vigile e prudente attenzione di Graziono, la parete.

Il termine, per quanto battagliero, è corretto. Pensavo che quello sperone sarebbe diventato un pilastro della storia dell’alpinismo. Del mio sicuramente. Non era stupidità la mia, certo l’ipossia non era estranea ai miei pensieri e un lieve mal di testa aleggiava, soprattutto c’era tanta disperata voglia di salire, di azione.

Arrampicare mi dava piacere e sicurezza, la roccia dapprima poco solida man mano si raddrizzava e consolidava. Le difficoltà erano alla portata, fatta anche la tara della quota. Quarto, quinto grado.

Una fessura fu il mio “capolavoro”, me la trovai di fronte subito dopo campo uno. Due muri di granito verticali di 20 metri a diedro aperto con in fondo una fessura larga e presumibilmente complicata, con un finale leggermente strapiombante in uscita sotto un blocco di ghiaccio sormontato da un piccolo nevaio. Mi trascinai dentro la fessura camino e ne raggiunsi in carenza totale d’aria l’apice. Ero perso, non potevo arrampicare all’esterno sui lati dei diedri privi di qualsiasi appiglio e verticali, ma non potevo nemmeno affrontare direttamente il tetto di ghiaccio e neve sopra la mia testa, troppo fragile e strapiombante. Piantai un chiodo a V sul fondo massacrandomi le nocche della mano, presi la piccozza e cominciai a scavare nel ghiaccio sopra la testa. C’era uno strato di 10 o 15 centimetri di ghiaccio duro che si scheggiò e frantumò, poi la piccozza trovò neve ghiacciata dura e dopo ancora (ma erano passate forse un paio d’ore) la neve divenne molle e poi polverosa. Avevo scavato un tunnel verticale di un paio di metri che mi portò a sbucare dritto su una cengia nevosa. Ero alle stelle e urlavo la mia felicità a Graziano, non per l’estetica della mia azione da talpa, ma per l’intuizione: avevo capito che la montagna è si tecnica, ma anche interpretazione, comprensione del terreno, fantasia e duro lavoro. Fu un gran momento, un’ottima lezione.

La vetta

Ritornammo al campo che nel frattempo aveva preso completamente vita e funzionalità, anche nel comparto cucina. L’intenzione, il giorno dopo, era di raggiungere la sommità del pilastro. Sul camino Graziano mi aveva fatto lasciare una lunga staffa che ci avrebbe fatto guadagnare tempo il giorno successivo.

Il sole sul Puscanturpa scalda presto la roccia gialla e bruna e quel giorno me la godetti proprio tutta la salita. Graziano seguiva la mia progressione come uno zio ricco di consigli e insegnamenti. Raggiungemmo alcuni piccoli nevai pensili, prima dell’ultimo salto (forse un paio di tiri) che mancava per raggiungere la cresta nevosa che percorsa verso sud ci avrebbe portato in vetta.

Mica furono facili come speravo! Ero poi stanco e ancora non ben acclimatato. Ci persi qualche ora ad arrabattarmi tra paretine e diedri, finalmente fummo sulla neve, sotto la cresta finale che sormontammo e seguimmo. La parete del Puscanturpa nord era nostra. Para, para, pà!

Si torna a casa

Era già pomeriggio e scendemmo di corsa al campo due. Il giorno successivo ci godevamo una gran pastasciutta e il freddo sole sui nostri prati prima della frettolosa decisione di Graziano di sbaraccare le tende. Carlo e il Bresa, che pure erano saliti e rinforzare le scorte e i campi, decisero che ce l’avevamo fatta tutti insieme. Augusto radunò i Lama che legò in circolo pronti per essere caricati per il ritorno. Io continuavo a guardare il Puscanturpa, ora che era tempo di andarsene con profonda malinconia, ma anche con l’idea di tornare un giorno ad affrontare le canne centrali e verticali di quella cattedrale che sentivo mia.

Seduto fuori dalla tendina, a piedi nudi e in mutande, lo guardavo nel sole. Lui mi sorrideva e io vedevo, sì, li vedevo proprio, i puntini rossi, uno dietro l’altro, che tracciavano la mia via.

Celso mandò un autista a prenderci, il Dodge si mise muso a valle e cominciò a scartare ghiaia sotto i pneumatici in frenata. Gustammo l’aria calda piena di iodio lungo la carretera che affiancava da tempo l’oceano.

La camerata degli alpini e il pranzo luculliano nel prato della villa dei Servalli, con vino e birra in gran quantità, ci proiettarono nella città di Lima che ci accolse lungo i viali che percorrevamo per raggiungere Plaza de Arma, in centro, o dalla parte opposta verso il porto, dove si trovavano i ristoranti di pesce (cibo non proprio consueto per degli alpinisti alpini). C’era il colera e bisognava stare attenti.

Complimenti per la salita e anche per come è stato scritto l’articolo.

Bellissimo racconto, come sempre.

Grazie Agostino

come sempre una lettura interessante e piacevolissima… In grado di fare “staccare” qualche minuto… Grazie!! con l’augurio di altri racconti

Carissimo signor Da Polenza, un altro grandissimo grazie per questo racconto di pura e vissuta montagna