Da Polenza e la prima italiana alla Diretta degli americani al Dru

“An và in Val Ferret”, fu la sentenza. Correva l’anno 1974, agosto, tempo di ferie.

Alla ricerca del campeggio dei Ragni di Lecco

La 500 di Franco risalì la Valle d’Aosta e a Courmayeur, davanti al Monte Bianco, prese a destra. Sapevamo che da quelle parti doveva esserci il campeggio dei Ragni di Lecco. Con alcuni di loro eravamo stati compagni al corso per aspiranti guida alpina l’anno prima. Senza questo nuovo nome, “aspiranti guide alpine”, saremmo stati ancora dei “portatori”, come per più di cento anni erano stati chiamati tutti gli aiutanti delle Guide, prima di diventarlo essi stessi. Speravamo di incontrarli per avere informazioni sul dove andare, che salite fare e forse per scroccare qualche bicchiere di rosso e qualche michetta.

Alla fine, non trovammo il campo dei Ragni e posizionammo le nostre tende in un prato affollato da altre dopo aver passato le poche baite di Planpincieux. Sopra di noi una larga striscia di larici e abeti e poi i pendii ripidi e rocciosi fin sotto il ghiacciaio, le pareti di granito, le creste, i couloir, Le Grandes Jorasses e il suo mito.

Il gruppo

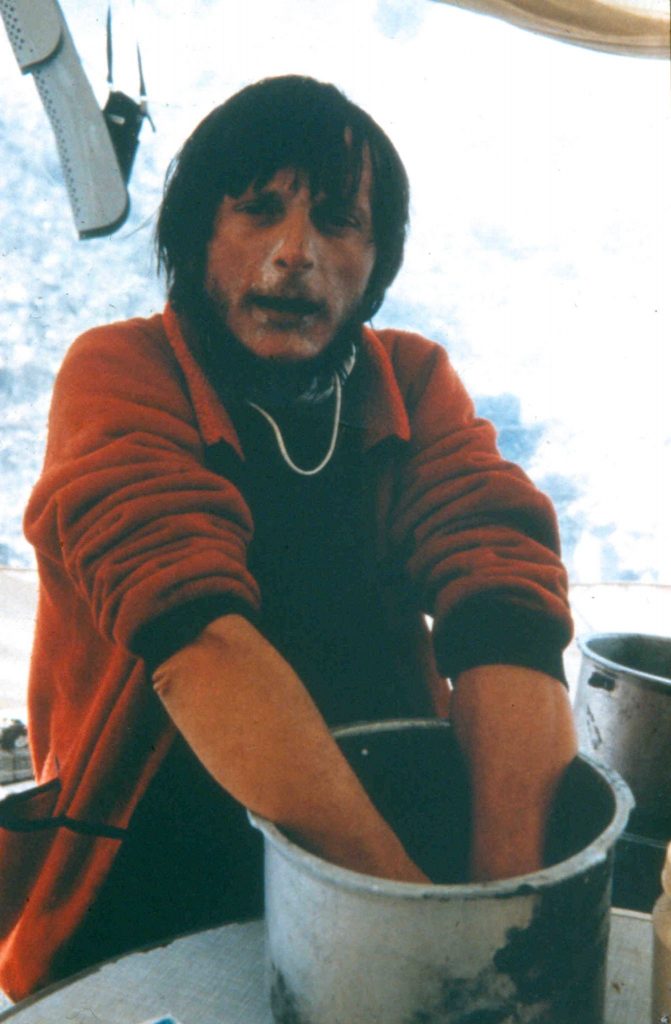

Franco era il pragmatico e il più autorevole del gruppo, un buon alpinista, faceva lo stampatore di libri in una grande azienda; Tône realizzava stampi in resina per la produzione di oggetti in plastica. Con loro due avevo fatto il corso di aspirante guida. Pilli, il salumaio, era la nostra risorsa alimentare; mentre Vincenzo, ingegnere, più che altro ci stava con la passione. Tutti più grandi di me di qualche anno: i 19 li avrei compiuti di li a qualche giorno e a quei tempi parevano pochi per andare a fare alpinismo sul Monte Bianco.

Tre tende al bordo di un prato, affiancate a un torrentello e da cespugli freschi nella calura delle giornate agostane, un fornello, un sacco di pane e qualche pezzo di formaggio e salame, corde e moschettoni. Dal Nembrì, una gran guida alpina e istruttore che gestiva un negozio di articoli d’alpinismo a Nembro, avevo comprato (pagandole a rate) una corda Cassin da 50 metri da 11 mm color bordeaux e un paio di Galibier stupendi, con il loro profumo di pelle, morbida e chiara, e del grasso. Era la Chanel di ogni giovane alpinista. Si diceva che tra la tomaia e la suola Vibram avessero una lamina formidabile d’acciaio. Lo zaino era invece un vecchio Millet di cordura, azzurro e liso, dismesso da qualche alpinista che lo aveva lasciato nel negozio del Nembrì.

Non avevo un sacco a pelo ma un “piede d’elefante” in piuma vera. Piuttosto leggero, ma non troppo. Era quello che possedevo con una giacca d’arrampicata azzurra e fighetta della Fila. Inutile dire che questa mia attrezzatura impiegai un paio d’anni a pagarla al Nembrì. Ma funzionava che ogni volta che pagavo una rata lui mi faceva un ulteriore sconto sulla rata scontata.

Approfittammo subito del fatto che essendo diventati Guide, o quasi, non pagavamo la funivia per il rifugio Torino e salimmo fin lassù dove per la prima volta assaporai l’etereo gusto della quota. L’idea era quella di salire il Grand Capucin per la via Bonatti. Avevamo salito la sua via in Grigna, quella sulla torre Costanza, e pensavamo che ciò bastasse per provare ad arrampicarci su quell’incredibile torre di granito fatta di 7 o 8 torri Costanza, una sull’altra. Era caldo e il tempo instabile si guastò e non ci spiacque molto. Tanto scendere e risalire in funivia era gratis e il pane a Courmayeur non mancava e nemmeno vino e grappa.

Direzione via Bonatti sul Dru

Non ricordo, forse a causa del vino, perché alla fine cambiammo idea e decidemmo di provare la Bonatti al Dru. Certo Walter Bonatti era il mio idolo, la mia guida e ispirazione. Mi aveva regalato con una dedica particolarmente incoraggiante la copia de “I giorni grandi”, per mesi avevo letto quel libro a suo padre ormai cieco.

In realtà, noi volevamo salire la normale del Bianco (era una bella salita e ci avrebbe portato vicino ai 5000 metri), ma finimmo di là del tunnel e poi sul trenino a cremagliera che ci scaricò a Montenvers. Franco, Tône ed io.

Era una tarda mattinata e scendemmo sulla Mer de Glace, la traversammo e risalimmo, piuttosto a caso, la morena di fronte e gli scoscesi pendii di roccia e mughi e poi i ripidi ghiaioni. A testa bassa, senza mai guardare la parete; o meglio guardandola di nascosto dai compagni per non far scoprire lo stupore, la meraviglia e la punta di paura che s’infilava nel cervello nel portarsi vicini e poi sotto quell’infinito pilastro di granito grigio, giallo e verticale.

Al Rognon del Dru, una zona terrazzata sotto la parete ovest, ci fermammo che era ormai il tramonto; avremmo dormito lì per attaccare al mattino presto. Pane, formaggio, salame e marmellata. Gran gourmet.

Pensavamo di risalire il cono di neve in fondo al canale che dalle Flammes de Pierre scendeva fin alla base destra del pilastro. Avevamo una cartolina, come nel più classico dei cliché alpinistici, ma francamente ci si capiva poco.

All’alba, infreddolito calzai i Galibier che avevo tenuto al caldo dentro il piede d’elefante, misi i ramponi e piccozza in mano mi incamminai verso la neve con l’idea di legarmi alla sommità del cono. “Merda, ma cos’è sta roba?” Era un pezzo di stoffa con dentro un grumo scuro di sangue e un osso bianco. Lì vicino ce n’era un altro e poi ancora. Ci guardammo, parlammo con concitazione e decidemmo che qualcuno era caduto dall’alto, certamente per una scarica di sassi, ed era poi precipitato lungo il canale. Era smarrimento il nostro, o il mio, non so: per la prima volta avevo visto la morte nel suo gelido e drammatico epilogo. Fu come se la scarica di sassi avesse colpito noi e quell’ansia divenne il motivo per tornare di corsa a Montenvers, avvertire le guide di quel che avevamo trovato e tornacene oltre il tunnel, in Val Ferret, al nostro pane, salame, formaggio e vino, molto caldo. Pilli aveva comperato una grolla dell’amicizia e noi tutti non parve vero di collaudarla, abbondantemente.

Il Dru per la diretta degli americani

Chissà perché, decretammo di tornare sul Dru, sarà stato l’effetto della grolla.

Tône non ne volle però sapere e cosi io e Franco, senza conoscere bene quel che stavamo decidendo, pensammo che non saremmo proprio per nessuna ragione al mondo saliti per il canale della Bonatti. Sapevamo che quelli della Yosemite Valley avevano aperto una via che si chiamava “diretta degli americani”, che era nel mezzo del Pilastro; da lì non sarebbe venuto giù nemmeno un sasso tanto era verticale e strapiombante. Sì, saremmo saliti da lì.

Lì dove? C’era un chiodo, arrugginito, alla sommità di un diedro grigio e bagnato. Era ormai iniziato il pomeriggio. Io avevo ai piedi miei Galibier profumati e decisi che se avessimo bivaccato sulla prima striscia di cenge, dopo aver superato il primo muro grigio di 250 metri, sarebbe stata una gran cosa.

Era tutto bagnato, il caldo aveva fatto sciogliere la neve sulle cenge e in quel tratto ricoperto da viscidi licheni l’acqua non mancava. Alla fine di un tiro il muschio impedì alla suola Vibram di rimanere attaccata al granito e io, con gran frastuono di ferramenta, precipitai. All’altezza della sosta dov’era Franco ero orizzontale e gli piazzai una gran scarponata in viso, poi un chiodo tenne e una decina di metri sotto mi fermai. Mi rimisi in sesto: qualche graffio e la constatazione che le condizioni di entrambi non erano poi male e che forse fino alle cenge, ormai distanti solo un paio di tiri, potevamo arrivare.

Pane, formaggio, salme e marmellata. Poca acqua, quella che scorreva prima era tutta sotto di noi. Certo le botte c’erano, ma a 18 anni sono medaglie per la gloria. Beh, un po’ idioti era giusto esserlo.

Ripartii e risalii i primi durissimi tiri, poi lo spettacolare diedro da 90 metri. I Galibier tenevano perfettamente sui grumi cristallini del granito e le mie mani erano diventate forti, anche il mio istinto si era affinato e la mia agilità diventava a ogni passaggio più ampia, sicura. Ci voleva per la verità poco per essere meglio, il punto di partenza non era eccelso.

Franco stringeva i denti per la botta, ma per il resto era in gran forma. Il tempo si manteneva splendido, fosse peggiorato avremmo rischiato l’ecatombe. La sera prima di smettere d’arrampicare lungo le fessure, dove ormai le mani e le dita erano diventate abili a incastrarsi e trattenere il mio peso, mi accorsi che un “aerino” ci aveva notato e ci cercava, ronzandoci attorno. Mi vennero in mente i racconti epici di Walter e non potei fare a meno di compiacermene, carico com’ero di adrenalina. Franco aveva recuperato con destrezza i pochi chiodi che mettevo in parete, già ce n’erano abbastanza per la progressione e per la sicurezza.

Eravamo assetati, affamati, ma sereni. Dormimmo quasi in piedi prima della traversata a destra, su una placca liscia sotto uno strapiombo, doveva essere un pendolo, nella realtà ci trovai un cordino malconcio e ne approfittai. Il granito mi era diventato amico, avevo la bocca riarsa, la gola era carta vetrata, ma l’aria era chiara, quasi calda anche nei diedri in ombra, il cielo azzurro e calmo dell’agosto ci stava dando forza; gli ultimi tiri di corda furono splendidamente dolorosi, non drammatici. Li salii con la sicurezza psicologica di esserci riusciti. Franco ed io, due aspiranti guide di Bergamo, avevamo salito la diretta degli americani: la Hamming-Robbins. Volli poi saper tutto di loro e scoprii un mondo fantastico di uomini liberi e esagerati, folli per l’arrampicata, la roccia, la trasgressione, l’allenamento e la propria individualità. Erano gli hippies delle montagne; me li portai nel cuore per anni (e ancora ora), in val di Mello, a Fontainebleau e in Calanques, nel Verdon e alle Tre cime di Lavaredo, dove vissi le esaltanti e a volte folli giornate della mia giovane vita, anche alpinistica.

Scendemmo rocambolescamente, con molta sicumera, fino al ghiacciaio e poi al rifugio della Charpoua. Qualcuno era lì ad aspettarci e ne fummo un poco meravigliati. Ci chiesero se fossimo noi quelli sulla diretta e l’omelette con annessa baguette fu il premio. Faceva caldo e ci addormentammo sull’assolato terrazzo del rifugio. I Galibier profumati mi riportarono a Montenvers. Niente birra, come accade oggi tutte le volte che risalgo a vedere il gran pilastro, ma ci sentivamo alpinisti.

Per fortuna scegliemmo la via degli Americani; la Bonatti oggi non c’è più, se l’è portata via lui.

Grande Agostino, grazie veramente tanto del tuo racconto, spero che nei prossimi giorni ne seguano degli altri per alleviare questi giorni duri….

Quando mi affaccio ora da casa non vedo piú il mio Gran Sasso ed in questi giorni è una sofferenza ancora piú grande vivere lontano dall amato Corno.

Grazie ancora per questi 5 minuti di lettura da favola

Gustì, sei un birbante ! 🙂

Bel racconto. Grazie

Spero anche io che ne seguano altri.

Grazie per il racconto, davvero affascinante e in grado di farmi sognare per qualche minuto…

Spero anche io in ulteriori scritti