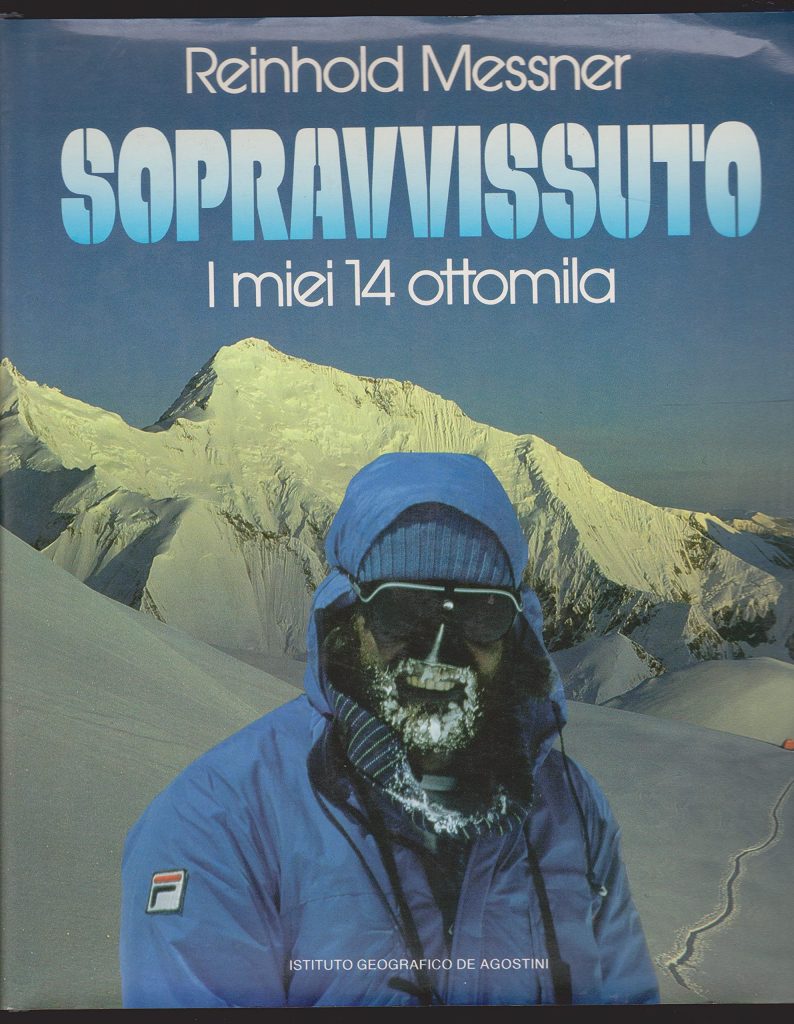

Maggio 1982, Messner, Mutschlechner, Menabreaz e Squinobal sul Kangchenjunga

Il 6 maggio del 1982, quarant’anni fa, l’alpinista più famoso del mondo aggiunge alla sua collezione la terza montagna della Terra. Con Reinhold Messner, arrivano a 8596 metri lo sherpa Ang Dorje e l’amico Gottfried (Friedl) Mutschlechner, una guida alpina di Brunico, in Alto Adige. I tre ripetono la difficile via aperta nel 1977 da Doug Scott, Pete Boardman e Joe Tasker.

L’ultima giornata è durissima, e in discesa rischia di lasciare il posto alla tragedia. Dall’ultimo campo, a 8000 metri di quota, Reinhold, Friedl e Ang Dorje salgono slegati. Superano delle torri di roccia, proseguono su neve ripida e instabile, che spesso copre uno strato insidioso di ghiaccio. Il cielo è velato, la luce diffusa crea un’atmosfera irreale, il vento aumenta man mano. I tre alpinisti sono forti e allenati, ma la cresta che conduce alla cima è infinita. Messner non sta bene, ma ha una forza di volontà straordinaria. “Sale come un robot, è tutto rivolto alla vetta” scriverà Friedl Mutschlechner. I tre si legano in cordata su una forcella, poi una serie di “crepacci, canaloni, lastre di granito e fazzoletti di neve” li porta sul terrazzo nevoso che precede la vetta. I due altoatesini e lo sherpa non calpestano il punto più alto per rispettare gli dei del Kangchenjunga, venerati dalla gente del Nepal e del Sikkim, e si fotografano accanto a un palo di alluminio lasciato da una spedizione indiana.

Poi il vento si trasforma in bufera, e la discesa diventa una fuga. Friedl Mutschlechner tarda a indossare i guanti di piumino e si provoca dei congelamenti alle dita. Reinhold Messner si muove a fatica, ma la tecnica dei due altoatesini e dello sherpa consente di scendere senza danni. Quando i tre tornano all’ultimo campo la bufera imperversa, e nessuno ha la forza di accendere un fornello per sciogliere della neve per bere. All’alba, a causa del vento, neve, sassi e pezzetti di ghiaccio battono come proiettili di mitragliatrice sui teli. Alle cinque le tende vanno a pezzi, e per un momento i tre alpinisti, ancora nei sacchi a pelo, restano per un momento immobili a osservare la bufera. “Ogni paura si era dissolta” racconterà Messner in Sopravvissuto. “Non c’era da ridere né da piangere, non avevo speranze. Nulla di eroico. La morte non ha rispetto”.

E’ Mutschlecnher a salvare la vita a tutti e tre. Fissa i ramponi, inizia a scendere, non riesce ad aiutare fisicamente Messner ma lo aspetta quando cade o resta indietro. Sulla cresta affiorano le corde fisse lasciate da Doug Scott e compagni, ma il vento che arriva dal Tibet stordisce. Più avanti, sulla ripida parete Ovest, le raffiche si placano. Mentre Ang Dorje ritrova il buon umore e la forza, e Friedl scende tenendo d’occhio gli altri due, Reinhold ha seri problemi. Sui seracchi, dove bisogna calarsi lungo le corde fisse, lascia andare più volte il freno-moschettone e rimane appeso alla corda. L’indomani, dopo una notte al campo II, ha la sensazione che il suo corpo “fosse andato perduto”.

Al campo-base, mentre Ang Dorje “risorge a nuova vita così come si rianimano i gatti mezzi morti”, Mutschlechner si rende conto della gravità dei suoi congelamenti. Messner sputa sangue, e ha dei dolori terribili ai reni. I due, da veri professionisti, si fotografano a vicenda in quelle condizioni. Ma il lungo trekking del ritorno è una tortura. Camminando verso Dhahran e la salvezza, Reinhold Messner capisce di aver contratto l’infezione all’andata, quando una donna gli ha offerto del chang, la birra di riso fatta fermentare in casa. A Kathmandu un medico americano gli diagnostica una polmonite e un ascesso amebico al fegato, grande come un pugno. Una sua collega, quando vede le analisi, resta a bocca aperta. Dei livelli così non sono compatibili con la vita, spiega. Secondo i manuali, l’alpinista dovrebbe essere già morto.

Nonostante le magnifiche foto del Kangchenjunga scattate nel 1899 da Vittorio Sella, gli alpinisti italiani arrivano sulla terza cima della Terra solo ventisette anni dopo la conquista da parte dei britannici George Band e Joe Brown. Mentre Messner e Mutschlechner attaccano la parete Nord-ovest, 14 guide alpine valdostane affrontano la via normale per il ghiacciaio di Yalung.

Dirige la spedizione Franco Garda, gestore del rifugio Monzino sul Monte Bianco e responsabile del Soccorso Alpino della Vallée. La compongono Abele Blanc, Riccardo Borney, Eliseo Cheney, Pietro Ferraris, Lelio Granier, Innocenzo “Nio” Menabreaz, Renato Moro, Luigi Pession, i fratelli Arturo e Oreste Squinobal, Oscar Taiola e Giuliano Trucco.

Il 2 maggio Menabreaz e Oreste Squinobal si abbracciano sugli 8586 metri del Kangch. Un mese dopo, quando il gruppo atterra a Linate, viene accolto da Antonio Carrel, il presidente delle guide valdostane, e i due alpinisti che hanno raggiunto la cima vengono portati in trionfo.

Bastano pochi giorni, però, perché trapeli che non si è trattato di un’avventura felice. “La grande spedizione delle guide valdostane finì in polemica” scriverà anni dopo Enrico Martinet su La Stampa. “Il venticello della calunnia sussurra addirittura che Oreste in cima non è arrivato”.

Il nocciolo del problema, secondo Martinet, sta nella competizione tra le “grandi” società delle guide di Courmayeur e Valtournenche, che vogliono essere rappresentate sulla cima. E le “piccole” associazioni di guide di Gressoney e di Cogne, i cui rappresentanti però sono i più in forma del gruppo. Per questo motivo non partecipa al tentativo alla vetta Riccardo Borney, una guida del Gran Paradiso che è in gran forma dall’inizio alla fine dell’impresa. Per lo stesso motivo arrampicano di rado insieme i fratelli Arturo e Oreste Squinobal, che hanno alle spalle le prime invernali della cresta integrale di Péuterey al Monte Bianco (1972) e della parete Ovest del Cervino (1978).

Sul Kangchenjunga, Arturo Squinobal si ferma al campo IV, bloccato da un’infezione alla bocca e da una dose forse eccessiva di farmaci. Nonostante gli ordini di Garda, Oreste prosegue verso la cima senza il respiratore a ossigeno. “Se sale così Messner perché noi no?” dice per radio al capospedizione.

Innocenzo Menabreaz sale con respiratore e bombole, arriva in cima per primo, poi attende l’arrivo di Oreste. In discesa, quando le bombole sono vuote, Squinobal lo accompagna passo passo. All’ultimo campo “Nio” viene colto da spossatezza e nausea, e i due Squinobal lo stringono tra di loro, e lo salvano da un collasso e dalla morte. Poi il gruppo ridiscende in buona salute al campo-base.

La serenità e la gioia, però, abitano anche nelle valli del Kangchenjunga. Messner, nell’avvicinamento alla montagna, porta nello zaino la figlia Layla, che ha avuto dalla sua compagna Nena Holguin. La bimba, di soli sei mesi, non ha problemi con il freddo e l’aria rarefatta delle alte quote. “Non si lamentava mai. La sua presenza arricchì molto la spedizione” scriverà il padre. Al ritorno a Kathmandu, mentre Friedl torna in Italia per farsi curare le dita congelate, Reinhold resta per dieci giorni in ospedale. Il primo giugno va in India, e ad accoglierlo all’aeroporto di Delhi c’è la sua prima moglie Uschi Demeter, che si trova davanti “uno scheletro vivente”, con “inquieti occhi febbricitanti”. Poi, durante un viaggio in Kashmir e in Ladakh il cibo, il riposo e la vicinanza di Uschi rimettono l’alpinista di Funes in forma. Alla fine del mese, in Pakistan, lo attendono Nazir Sabir e Sher Khan. Sono i compagni della prossima spedizione di Messner, che ha per meta il Gasherbrum II e il Broad Peak.