Louis Lachenal, campione sfortunato

Il 25 novembre 1955 un crepaccio nel Gruppo del Monte Bianco fu fatale al conquistatore dell’Annapurna. Una vittoria pagata con gravissimi congelamenti, ma dopo 14 interventi chirurgici riuscì a tornare a scalare su vie impegnative

La montagna non era la mia occupazione domenicale, era la mia vita, non solo la mia vita materiale

Louis Lachenal

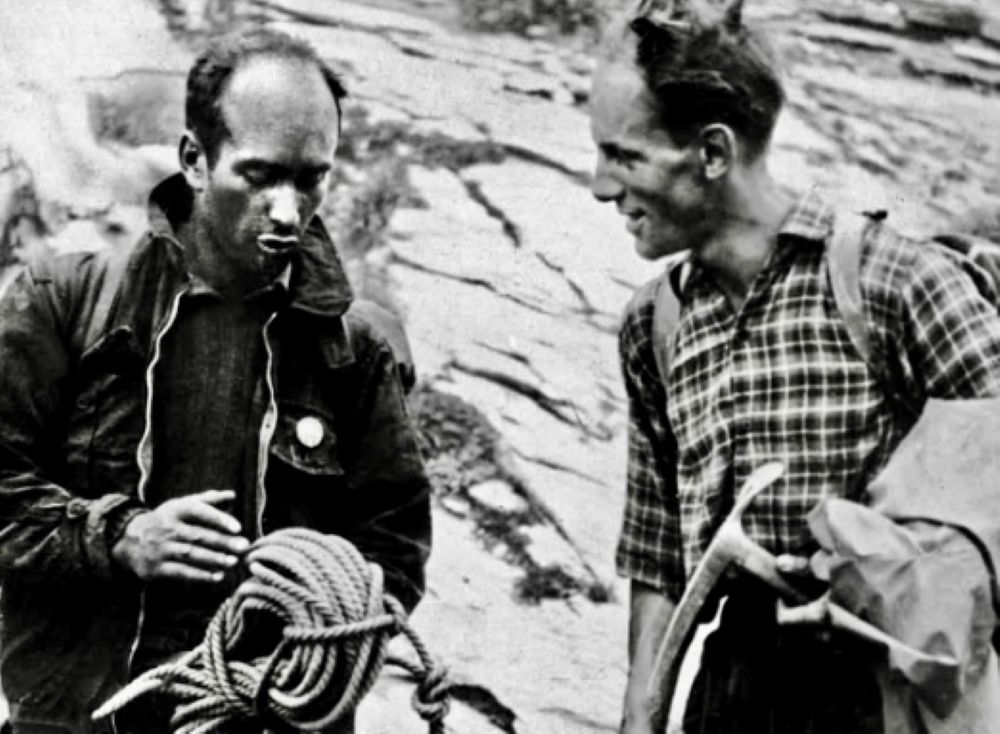

C’è una foto che racconta tanto. Nell’obiettivo dovrebbero esserci due eroi: Lionel Terray e Louis Lachenal, simboli di solidarietà, coraggio e sacrificio, immortalati all’aeroporto di Orly, al rientro dalla spedizione che, nel 1950, ha regalato alla Francia la gloria dell’Annapurna, il primo 8000.

Solo che l’incanto funziona a metà. Terray è un armadio d’uomo, possente, con viso e barba da Bronzo di Riace. Lachenal invece un vecchio rinsecchito, nonostante i suoi 29 anni. Il sorriso è tirato e negli occhi non c’è orgoglio, piuttosto smarrimento, o panico. Forse si sta già domandando se quei piedi, ormai inutilizzabili e avvolti in ridicole fasce, non siano stati un pegno troppo grande da portare all’altare della grandeur nazionale. O forse quello che lo turba è un presagio dello sfortunato destino che lo attende…

Racconta tanto quella foto, ma non tutto. Nulla, in quell’immagine di scricciolo fragile, parla dello scalatore dal carattere frizzante e aspro come il vino novello che si beve nelle cantine della sua Alvernia; nulla rivela l’atleta velocissimo e inarrestabile, che nei cinque anni precedenti, in cordata con l’uomo che lì lo regge fra le braccia, aveva ripetuto, spesso in tempi da record, quasi tutte le vie “impossibili” delle Alpi.

Dalle strade di Annecy alle grandi montagne

Louis Antonin Lachenal nasce ad Annecy, nella regione francese Alvernia-Rodano-Alpi (dipartimento dell’Alta Savoia) il 17 luglio del 1921.

Difficile dire a che età gli sia stato affibbiato il soprannome di Biscante, ma certo è che, sin da giovanissimo, Louis mostra un’indole irrequieta, un temperamento irriverente, aspro e frizzante, proprio come il biscantin, il sidro che si diceva non mancasse mai nella sua borraccia.

I genitori affidano la sua istruzione all’École des Frères, uno degli istituti creati dalla congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane per l’educazione dei figli delle classi popolari. Ma, al silenzio delle biblioteche e all’austerità delle aule e delle sagrestie, Louis preferisce il chiasso e la vivacità della città vecchia: un labirinto di vicoli dove, ad ogni angolo, si può fare l’incontro con quella dimensione del pericolo e dell’avventura che lo affascinerà per tutta la sua breve vita.

Prosegue gli studi diplomandosi all’École Supérieure Technique, ma il richiamo dell’ignoto presto lo porta lontano dai percorsi di vita più convenzionali. Le montagne, che già dall’età di 13 anni aveva cominciato a frequentare scorrazzando fra i sentieri dei massicci che circondano Annecy, divengono sempre di più il suo mondo e il suo destino.

Nel 1941 entra a far parte dell’organizzazione Jeunesse et Montagne, diventando istruttore di sci e alpinismo. Nel 1942, dopo aver ottenuto dal Club Alpino Francese il brevetto di portatore, frequenta il corso di specializzazione a Chamonix, durante il quale fa la conoscenza con Lionel Terray. A ottobre dello stesso anno viene assunto come istruttore di alpinismo e maestro di sci presso il centro per gli sport invernali di Contamines-Montjoie e, poco tempo dopo, il 12 novembre, convola a nozze con Adèle Rivier, dalla quale avrà due figli: Jean-Claude e Christian.

Le Tigri delle Alpi

Gli anni più duri della Seconda guerra mondiale, dal ’43 al ’45, segnano anche per Lachenal un’momento di sospensione dell’attività alpinistica. Subito all’indomani del conflitto, la sua cavalcata fra le montagne però riprende. Si trasferisce con la famiglia a Chamonix, nello chalet da lui stesso costruito, e consolida il sodalizio con Terray, che quest’ultimo ha magistralmente raccontato nelle pagine de I conquistatori dell’inutile, l’opera che ha reso immortale la loro cordata e ha fatto sognare generazioni scalatori.

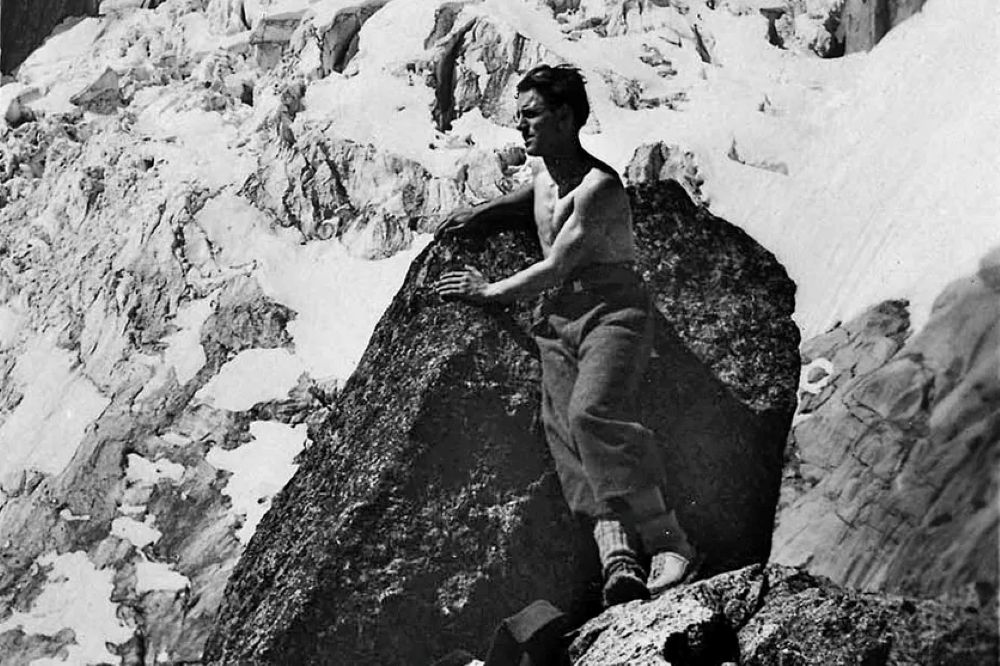

La loro fame di avventura e montagna è insaziabile. Nell’ambiente alpinistico francese presto cominciano ad essere soprannominati “Le Tigri”: due veri e propri predatori di prime ascensioni e, soprattutto, di ripetizioni di assoluto prestigio.

Il ruolo che la storia dell’alpinismo assegna a questi due straordinari scalatori è proprio quello di infrangere un tabù. Le vie salite negli anni 30 dai grandi capicordata (nomi del calibro di Cassin, Heckmair, i fratelli Schmid, Gervasutti, Ratti, Vitali e Soldà), spesso narrate e tramandate attraverso una retorica altisonante e circondate da un alone drammatico, appaiono agli occhi della prima generazione degli alpinisti del dopoguerra come qualcosa di irraggiungibile e irripetibile, obiettivi alla portata di supereroi più che di uomini normali.

Lachenal e Terray, assieme agli altri talenti francesi di quegli anni, come Rébuffat e Frendo, devono prima di tutto fare i conti con questo mito, per sfatarlo e andare oltre.

Le Tigri cominciano a dare le loro prime zampate nel 1945 con la salita del Canalone Couturier all’Aiguille Verte e la Est dell’Aiguille du Moine. L’anno successivo sono sullo sperone Nord delle Droites, assieme a André Contamine e Pierre Leroux. La loro è la quarta salita dell’itinerario e ne vengono a capo nel tempo record di 8 ore, contro le 18 richieste dalla miglior prestazione precedente. Sempre nel ’46, Lachenal è con Terray sullo sperone Walker delle Grandes Jorasses. È la terza ripetizione della via capolavoro di Cassin. I due salgono velocissimi, ma nella parte superiore della parete, a causa della nebbia, perdono l’orientamento e sono costretti a un penoso bivacco e all’apertura di una rischiosa variante finale.

Il 1947 è un altro anno di grazia. I due inseparabili compagni superano la parete del Nant Blanc all’Aiguille Verte e poi si cimentano con il simbolo stesso dell’alpinismo impossibile: la parete Nord dell’Eiger, che ancora attendeva la prima ripetizione. Anche in questo caso qualche errore di interpretazione del complesso itinerario di salita rallenta la cordata e la costringe ad un bivacco presso il Nido di Rondine, ma alla fine Lachenal e Terray sbucano sulla cima dell’Orco dell’Oberland. Anche l’ultimo tabù è infranto. La seconda ascensione della parete Ovest dell’Aiguille de Blaitière, portata a compimento con Louis Pez e Joseph Simpson, appare al confronto quasi come un dettaglio secondario.

Le due Tigri, legate alla stessa corda o con altri compagni, dilagano dal Delfinato alle Dolomiti, mietendo successi. Nel 1949 piazzano un altro exploit che lascia basito l’intero ambiente alpinistico, salendo la via Cassin alla Nordest del Badile in sole 7 ore e mezza (le precedenti ripetizioni avevano sempre richiesto almeno un bivacco).

Terray ha sempre riconosciuto all’amico Lachenal, al suo stile impeccabile e alla sua inesauribile energia il merito di queste salite a tempo di record. “Un fulmine” lo definisce. Una caratteristica che Biscante ha confermato anche con altre imprese avveniristiche, come il concatenamento in una sola mattinata del Dent du Caïman e del Dent du Crocodile, realizzato, sempre nel ’49, con André Contamine.

Annapurna: la vetta del destino

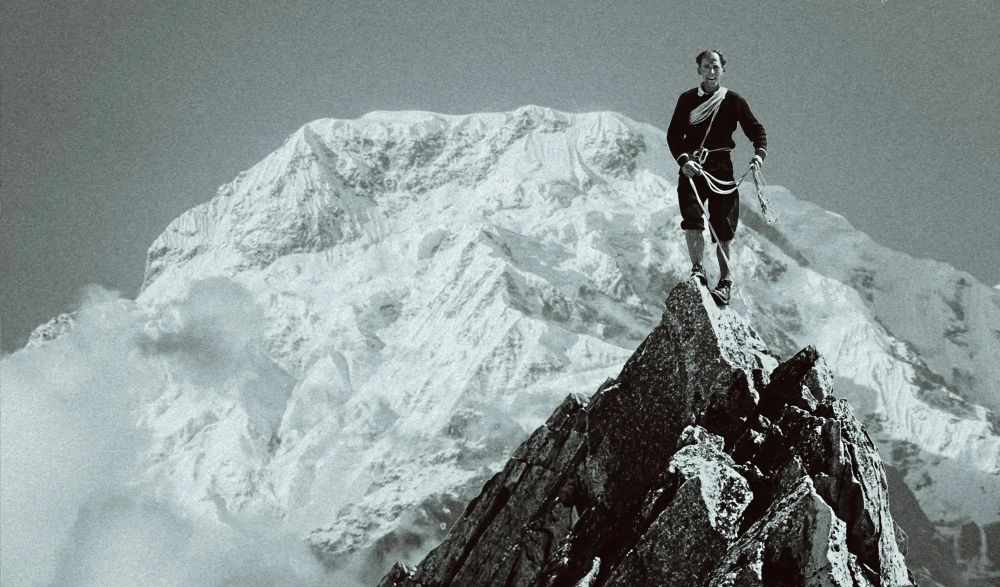

Alla luce di questa corsa inarrestabile e di tanto talento, è inevitabile che Lachenal e Terray vengano reclutati da Maurice Herzog per entrare a far parte della spedizione nazionale che, nel 1950, porta alla Francia la gloria della conquista del primo 8000, l’Annapurna.

L’onore di essere i primi uomini nella storia a calcare la cima di uno dei 14 colossi della Terra spetta proprio a Herzog e Lachenal, ma è un privilegio pagato a carissimo prezzo: entrambi riportano congelamenti gravissimi, cui seguiranno terribili amputazioni. Maurice perde praticamente tutte le dita delle mani e dei piedi. A Louis verranno asportati i talloni.

Per il primo, lanciato verso una brillante carriera politica, è un costo che vale la pena pagare, perché “ci sono altri Annapurna nella vita degli uomini”…

Lachenal, che invece di montagna viveva, grazie al suo mestiere di guida alpina, e che ancora era affamato di grandi salite, si trova a vivere un vero e proprio dramma esistenziale.

Il conferimento della Legion d’Onore, la fama e le conferenze che lo portano in trionfo in tutte le città francesi non bastano a risarcirlo della perdita. Il desiderio di avventura ancora lo chiama e lo tormenta. La velocità è ancora la sua vocazione e, in un primo tempo, trova sfogo nelle automobili sportive, che guida in corse spericolate lungo le strade transalpine.

Grazie alla sua volontà indomita, un poco alla volta torna a frequentare l’alta quota. Dopo tre anni di calvario e quattordici operazioni ai piedi, riesce a riprendere il lavoro di guida e maestro di sci (assumendo anche la direzione della squadra francese di sci alpino e slalom). Torna anche ad affrontare scalate tutt’altro che banali, come la cresta Sud dell’Aiguille Noire de Peuterey e il canalone Marinelli sul Monte Rosa.

La sua corsa sembra finalmente ricominciata. Il 25 novembre del 1955 è un giorno di sole, di gelo e vento teso sul Monte Bianco. La distesa innevata della Vallèe Blanche promette una discesa con gli sci a folle velocità, proprio come piace a Lachenal. L’amico Jean-Pierre Payot non ha neppure il tempo di fissare gli attacchi che Louis è già partito, una curva perfetta dopo l’altra. Poi, all’improvviso, scompare. Il rumore dei suoi sci, che grattano le pareti di ghiaccio, rivela quello che gli occhi non possono vedere: un crepaccio, nascosto da un ponte di neve inconsistente, lo ha inghiottito.

Jean-Pierre, sconvolto, raggiunge l’orlo del baratro. “Biscante!” urla verso la profondità oscura, ma non c’è risposta. Payot risale verso l’Aiguille du Midi e chiama i soccorsi. L’organizzazione del recupero richiede tempo e, solo a notte fonda, la guida Jean Farini riesce a riemergere dal crepaccio con il corpo di Lachenal. Aveva il collo rotto; non aveva riportato alcuna ferita.

I quaderni della vertigine

Proprio nei mesi precedenti a questo drammatico epilogo, Lachenal si preparava a dare alle stampe la sua versione delle vicende vissute sull’Annapurna nel 1950. Un punto di vista molto meno retorico e celebrativo di quello descritto nel libro ufficiale della spedizione – Uomini sull’Annapurna – con opinioni non particolarmente lusinghiere nei confronti del capo spedizione Herzog…

Dopo la sua morte prematura, però, sarà proprio quest’ultimo a “impadronirsi” del manoscritto, avendo cura di epurarlo dai passaggi per lui più scomodi e scabrosi, per poi affidarlo alle cure editoriali del fratello Gérard, che lo pubblicherà nel 1956 con il titolo di Carnets du vertige.

Solo nel 1996 l’editore Michel Guérin decide di recuperare e stampare le memorie di Lachenal, questa volta senza censure. Maurice Herzog però mette di mezzo avvocati e tribunali, riuscendo a bloccarne la distribuzione. Finalmente, nel 2020, tutti gli scritti di Lachenal vengono raccolti e pubblicati nel libro Rappels.

“Sapevo che i miei piedi si stavano congelando, che la vetta me li sarebbe costati – si legge in uno dei passaggi censurati nel libro del 1956 – Per me, questa salita era una salita come un’altra, più in alto che sulle Alpi, ma niente di più. Lasciare i miei piedi lì, all’Annapurna, non mi interessava. Non li dovevo alla gioventù francese. Per quanto mi riguarda, volevo scendere. Chiesi a Maurice cosa avrebbe fatto in quel caso. Mi disse che avrebbe continuato. Non dovevo giudicare le sue ragioni; l’alpinismo è una cosa troppo personale. Ma sentivo che, se avesse continuato da solo, non sarebbe tornato. Era per lui e solo per lui che non tornavo indietro. Questa marcia verso la vetta non era una questione di prestigio nazionale. Si trattava di una questione di cordata”.

Libri

Carnet du vertige – Louis Lachenal, Gérard Herzog – Editore Pierre Horay – 1956

Rappels – Louis Lachenal – Editore Paulsen Guerin – 2020

Lachenal è di gran lunga l’alpinista più talentuoso che abbia mai conosciuto. E oso dire che, all’apice della sua carriera, fu toccato dall’ala del genio.

Lionel Terray

Articolo aggiornato dalla redazione di Montagna.tv il 22 novembre 2025