“Manes”: un viaggio sulle tombe dei più noti alpinisti

Da Cassin a Bonatti, da fine Ottocento ai primi anni Duemila. Nei giorni dedicati a celebrare la memoria dei defunti il libro di Mirco Gasparetto ci guida attraverso un’ideale Spoon River alpinistica

Talvolta sono grandi e sontuose, fortemente volute dalla comunità alpinistica internazionale, come quelle di Edward Whymper e François Joseph Dévoussaoud. Altre volte le devi proprio cercare ed è un vero miracolo trovarle, come nel caso di Paul Preuss o Jeanne Immink. Da Chamonix a Trieste, passando per tutto l’arco alpino e deviando in Stiria e Liguria (dove la tomba di Walter Bonatti è meta di pellegrinaggi quotidiani), il nuovo libro di Mirco Gasparetto – “Manes. Tombe di alpinisti e pensatori”, edito da Idea Montagna – ci invita a scoprire le ultime dimore di coloro che, in un modo o nell’altro, hanno fatto la storia di due secoli d’alpinismo. Anche se in realtà i quaranta capitoli di quest’opera, così originale da diventare necessaria, si configurano quasi come degli itinerari, capaci di trasformare il libro stesso in una vera e propria guida ai luoghi della memoria, attraverso il tempo e lo spazio di personalità differenti ma accomunate da un amore per la montagna che, forse, trascende anche la morte.

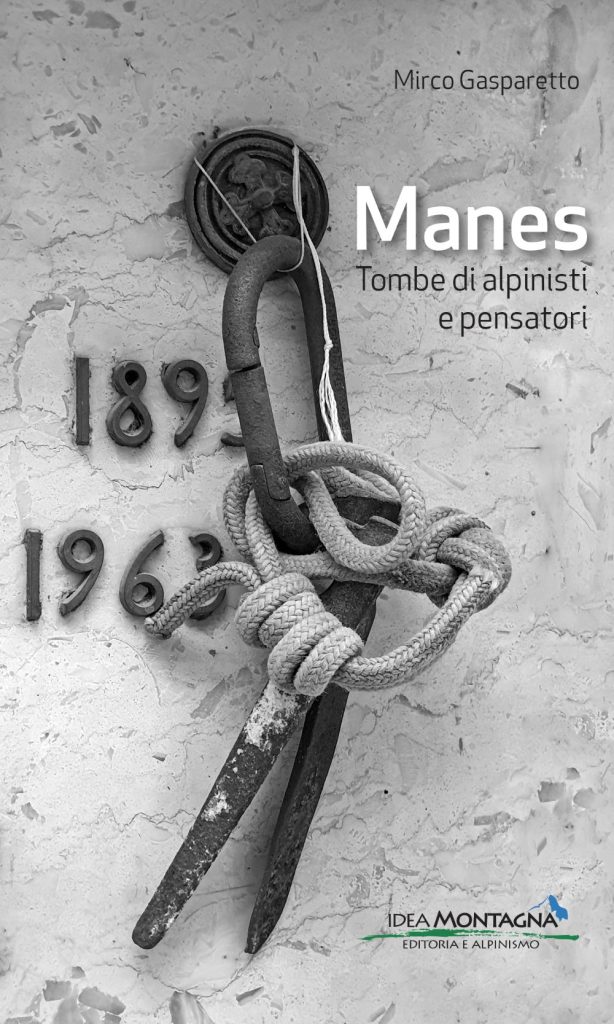

Solo così infatti si può spiegare la magia di tombe appaiate, come quella di Mary e Vittorio Varale. “Vittorio, ti aspetto” troviamo scritto nella prima. “Eccomi, diletta Mary, vicino a te per sempre” risponde – nel 1973, dieci anni dopo la morte della moglie – la seconda. E in effetti i coniugi Varale, sepolti a Bordighera, la storia del loro alpinismo l’hanno sempre scritta assieme: lui con la penna, lei attraverso exploit degni di nota ma talvolta oscurati dall’establishment dell’epoca. E non tanto per il fatto che si trattasse di una donna – stiamo comunque parlando degli anni Trenta e Quaranta del Novecento – quanto per gli scritti spesso polemici del marito, che elevava l’arrampicata dolomitica relegando quella delle Alpi occidentali ad una condizione di marcata inferiorità. Proprio la lapide di Mary è posta in copertina all’opera di Gasparetto, due chiodi e uno spezzone di corda a semi-coprirne le date di nascita e di morte: perché gli anni e il tempo, in questa Spoon River alpinistica, diventano elementi quasi secondari.

Ne è un esempio il dialogo silenzioso fra Emilio Comici e Karl Unterkircher, entrambi tumulati a Selva di Val Gardena. Due alpinismi sideralmente lontani, che riposano però a una dozzina di metri di distanza, sulla stessa fila. Poco importa se nel 1970 – quando Unterkircher nacque, proprio a Selva – il triestino Comici fosse morto già da trent’anni, in quello stesso comune di Selva dove, dal 1938, ricopriva il ruolo di podestà. E mentre Unterkircher trovò la morte in Himalaya, fu un banale incidente nella vicina falesia di Vallunga a porre fine alla vita di Comici, certo una delle figure alpinistiche più talentuose e controverse del primo Novecento.

Tutt’altro che banale, invece, il fulmine che tolse la vita a Lorenzo Massarotto, in vetta alla Torre d’Emmele sulle Piccole Dolomiti. Siamo già nel 2005, il cimitero stavolta è quello di Villa del Conte, a Padova, ed è proprio qui che giace l’autore di oltre cento nuove ascensioni e un’abbondante ventina di solitarie rilevantissime. Imprese però delle quali raramente andava vantandosi, come fanno le stelle più timide, che aspettano di avere molto buio attorno per cominciare a brillare.

Ed è con arrampicatori come Massarotto che la narrazione di Gasparetto si arricchisce di aneddoti personali. Ma anche, squisita caratteristica dell’intero suo lavoro, di qualche spunto musicale. «Ogni volta che andavo a Santa Felicita e lo vedevo sul Paretone, che arrampicava sopra il suo regno, – scrive Gasparetto – mi sembrava di sentire la chitarra di Keith Richards attaccare Under my thumb o, ancora meglio, Lou Reed con l’energico riff di Sweet Jane». Allo stesso modo, Atlantic City di Bruce Springsteen parla senza saperlo alla croce in legno che ricorda Ignazio Piussi in Val Raccolana. E, analogamente, la tomba di Tita Piaz a Pera di Fassa sembra salutata dalle note furiose e frizzanti di Sympathy for the devil dei Rolling Stones. Ma c’è anche spazio per il silenzio e il raccoglimento, soprattutto nel caso di quei cimiteri che, di tombe d’alpinisti e della loro eco sulle montagne attorno, ne raccolgono tante, quasi troppe: Macugnaga e Cortina d’Ampezzo su tutti.

Non mi è ancora chiaro se il libro di Mirco Gasparetto sia una “collezione” di fantasmi – come il titolo, che in latino proprio “fantasmi” significa, parrebbe suggerire – o piuttosto un invito a trasformarne l’immobile venerazione in autentico spirito di scoperta. Forse più la seconda ipotesi, almeno stando alla passione con cui l’autore stesso sembra aver viaggiato in lungo e in largo per le Alpi, con l’ardito compito di rintracciare non più vie nuove o itinerari alpinistici poco ripetuti ma l’ultima vera strada attraversata dai feretri di coloro che quelle vie e quegli itinerari li avevano percorsi ed amati, diventando leggende in una giornata qualunque, per godersi poi, a fine fatica, il tepore di un sonno profondo e ristoratore. La sensazione, insomma, è che il riposo di queste figure leggendarie sia qualcosa di simile proprio a quel sonno e possa davvero essere eterno, come il mito di cui sono ammantate, proprio perché la loro vita è stata piena, al pari di una giornata passata in montagna. Raccontarne le vicissitudini, partendo proprio dal loro riposo, è un percorso tanto inedito quanto affascinante. E, in definitiva, davvero ben riuscito.