Hugo Reider, il mondo visto dalle Tre Cime di Lavaredo

Tutta la vita al Rifugio Locatelli, prima con il papà Pepi poi dal 2001 al 2023 da solo. Ora si riposa, ma tra ricordi e aneddoti può raccontare come è cambiata la frequentazione della “sua” montagna

Per oltre settantacinque anni la famiglia Reider ha rappresentato l’anima del Rifugio Locatelli-Innerkofler, gestendolo ininterrottamente dalla fine della Seconda guerra mondiale fino all’estate del 2023. Tutto ebbe inizio con Pepi Reider, storica guida alpina di Sesto, seguito poi dal figlio Hugo e, per un breve periodo, anche dalla figlia Claudia.

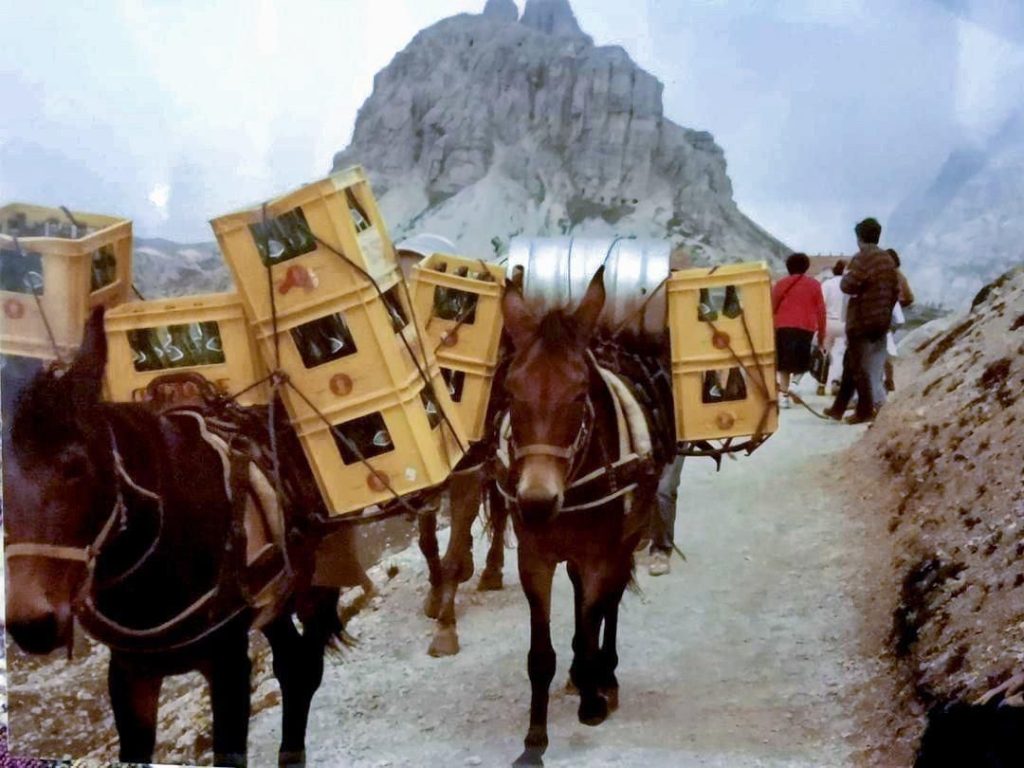

Nei primi decenni, i rifornimenti arrivavano a piedi dalla Val Fiscalina: i portatori venivano pagati in base al peso del carico trasportato. La svolta arrivò quando uno di loro, macellaio di professione, decise di salire con un mulo destinato al macello, raddoppiando così i guadagni. Pepi colse l’intuizione e ne acquistò uno poi altri ancora fino ad averne sei che salivano due volte al giorno. Fu una piccola rivoluzione nella logistica del rifugio. Solo negli anni ’70, con la costruzione della strada che portava al Rifugio Auronzo, le modalità di approvvigionamento cambiarono radicalmente.

Abbiamo incontrato Hugo Reider che ci ha accolti con il calore di chi ha tante storie da raccontare. Tra aneddoti e ricordi di famiglia, ci ha svelato dettagli poco noti della lunga gestione del Rifugio Locatelli-Innerkofler.

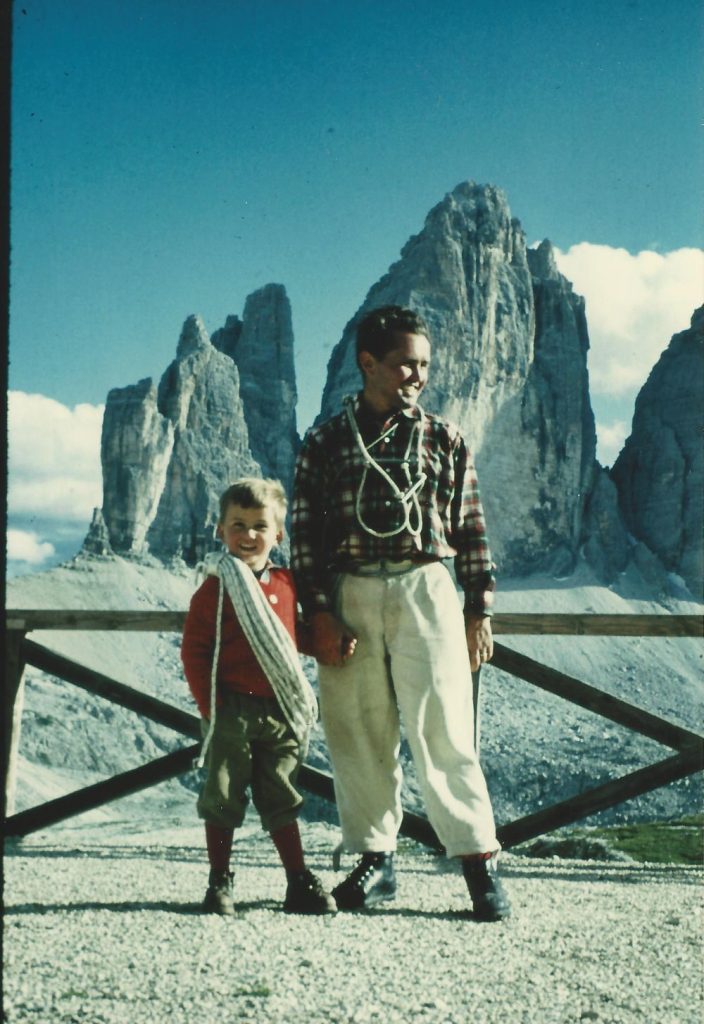

Quando è salito per la prima volta al rifugio?

Mio padre raccontava che avevo solo tre anni e ricevetti il regalo di compleanno proprio davanti al rifugio. Da allora, fino al 2023, non ho mai saltato una stagione, fatta eccezione per una pausa di qualche anno: il tempo necessario a laurearmi e aprire il mio studio legale. Quando mia sorella ha deciso di lasciare la gestione, sono tornato tra le mie montagne. Ho continuato a fare l’avvocato, ma ogni estate ho gestito l’Innerkofler-Locatelli.

Suo padre è stata una importante guida alpina, come si è evoluto il lavoro nel corso degli anni?

Pepi era una guida fortissima. Lavorava molto e, grazie a lui, riuscivamo a coprire le spese del rifugio e a dare lavoro ad altre tre guide di Sesto che facevano base fissa al rifugio per tutta la stagione. Prima del boom turistico, mio padre riusciva a condurre anche due escursioni al giorno. Su Cimagrande, Torre di Toblin e soprattutto sul Monte Paterno sullo “Spigolo Nord-nord-ovest”, molto richiesto perché la via era stata aperta da Sepp Innerkofler. All’inizio eravamo una decina a lavorare al rifugio, ma negli ultimi anni ho superato i trenta dipendenti. Oggi è tutto diverso: ormai quasi nessuno cerca più una guida in rifugio. Tutto si organizza a valle, con gli uffici turistici e la scuola di alpinismo che a Sesto funzionano molto bene.

Quando parla di crescita del turismo, fa riferimento alla costruzione della strada verso il Rifugio Auronzo?

Sì, con quella strada i visitatori aumentarono notevolmente. All’inizio si poteva arrivare persino fino a Forcella Lavaredo in auto, ma molte macchine si fermavano prima per il surriscaldamento del motore. Solo le Volkswagen raffreddate ad aria salivano senza problemi, una cosa buffa, se si pensa alla tecnologia di oggi. Le auto erano più piccole, il parcheggio poteva contenerne di più, e poi c’erano quasi 150 autobus che salivano e scendevano. Tuttavia, negli anni ‘70 e ‘80, difficilmente si vedevano persone in scarpe da ginnastica: la gente veniva abbastanza preparata e aveva rispetto per la montagna. Poi tutto sembrò stabilizzarsi fino al 2009, quando le Dolomiti vennero riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Da lì è esploso tutto: un’ondata di pubblicità, documentari coreani, giapponesi, americani e troupe ovunque. Alcuni arrivavano convinti di essere sul Monte Kailash e allo stesso tempo si vedono persone con le infradito e le buste di plastica. Chi saliva con l’idea di vivere la natura resta spesso deluso, una folla ingestibile arriva dal parcheggio di Auronzo.

Le è mai venuto in mente di smettere con la gestione?

Sì, soprattutto negli ultimi anni. Trovare personale disposto a lavorare in rifugio è diventato difficilissimo. Alcuni resistevano solo pochi giorni pensando che fosse tutto romantico in montagna, ma qui si lavora a ritmo serrato durante il proprio turno e spesso non si riesce a guardare nemmeno fuori dalla finestra o a guardare negli occhi i clienti. Ma ciò che più mi ha scoraggiato sono stati i controlli a sorpresa: NAS, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza… arrivavano in elicottero, bloccavano gli accessi anche in piena stagione, magari dopo esserci già stati pochi giorni prima trattandoci come se fossimo criminali. Negli ultimi tempi, sentire un elicottero mi metteva ansia.

Immagino che il tempo per rilassarsi fosse un lusso raro

Quando ero piccolo, si lavorava davvero molto ma c’era un altro spirito. Eravamo in dieci o poco più a gestire tutto e avevamo molti più pernottamenti. Si dormiva ovunque, anche su sacchi di paglia nei corridoi e nessuno si lamentava. Si arrivava in rifugio per riposare e poi partire all’alba per arrampicare o camminare. Alcuni si fermavano per settimane e ricordo bene quando Dieter Hasse, Lothar Brandler, Jörg Lehne e Sigi Löw si accamparono con le tende vicino al rifugio. Avevano pochi soldi e per autarli mio padre gli dava da mangiare dopo aver servito gli altri, e nel 1958 aprirono in quattro giorni la “Via Direttissima” sulla Cima Grande: un’impresa allora considerata impossibile. Con mio padre si riusciva a uscire in montagna quasi ogni giorno, fino al rifugio Pian di Cengia o al Comici, siamo saliti sul Paterno su Cima Grande e altre ancora.Negli ultimi anni, invece, dormire la notte era già un successo.

Visto il grande afflusso “turistico” ha mai sentito di aver tradito lo spirito originario del rifugio?

Mai. Nonostante la folla e le richieste assurde dei clienti, ho sempre cercato di restare fedele all’essenza del rifugio. Il mio unico compromesso è stata la Coca-Cola, che purtroppo oggi non puoi non avere. Ma il cibo lo abbiamo sempre fatto in casa. Fino all’ultimo giorno, anche i nostri famosi strudel di mele erano preparati da noi. Un tempo facevamo pure la griglia, con prodotti solo altoatesini, niente industriale.

Può raccontarci qualche episodio divertente o “strano” cui ha assistito?

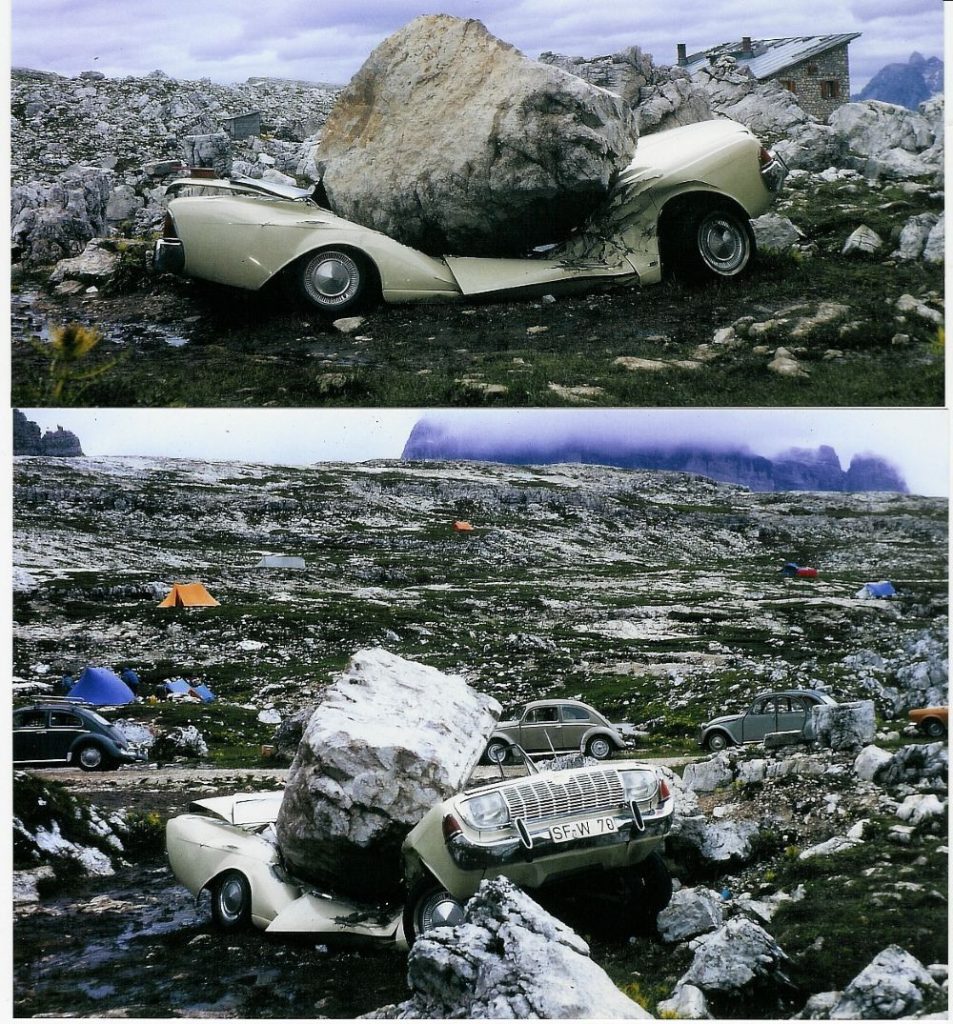

Potrei scriverci dei libri. Una volta arrivò un escursionista terrorizzato, convinto di essere stato morso da una vipera. In effetti aveva due buchini rossi sotto la cintola, poi mia moglie notò che i pantaloni erano nuovi e c’era ancora l’etichetta: era stata la graffetta a pungerlo quando si era seduto su un masso. Poi c’è l’auto sotterrata, ne ha mai sentito parlare? Negli anni ’70 la strada panoramica era stato appena asfaltata e in molti dormivano in tenda vicino al rifugio Lavaredo. Di notte si è staccato un masso molto grande dalla Cima Piccola che è caduto in basso “tagliando” in due una macchina, una Ford mi sembra e i ragazzi che erano li vicini in tenda sono rimasti leggermente feriti. La cosa buffa, o triste, è che la macchina a pezzi il Comune di Auronzo non l’ha fatta portar via ma è stata sotterrata ed è ancora lì.

Poi avevo la mia pecora, mi seguiva ovunque. Il, pastore si era accorto che la madre stava partorendo ma non ci riusciva e sarebbe morta. Allora improvvisammo un taglio cesareo. La povera pecora morì ma l’agnello nacque sano e si era affezionato tantissimo a me, quasi fossi il padre. Salì con il gregge per anni al rifugio fin quando con gli anni non riusciva più a farlo.

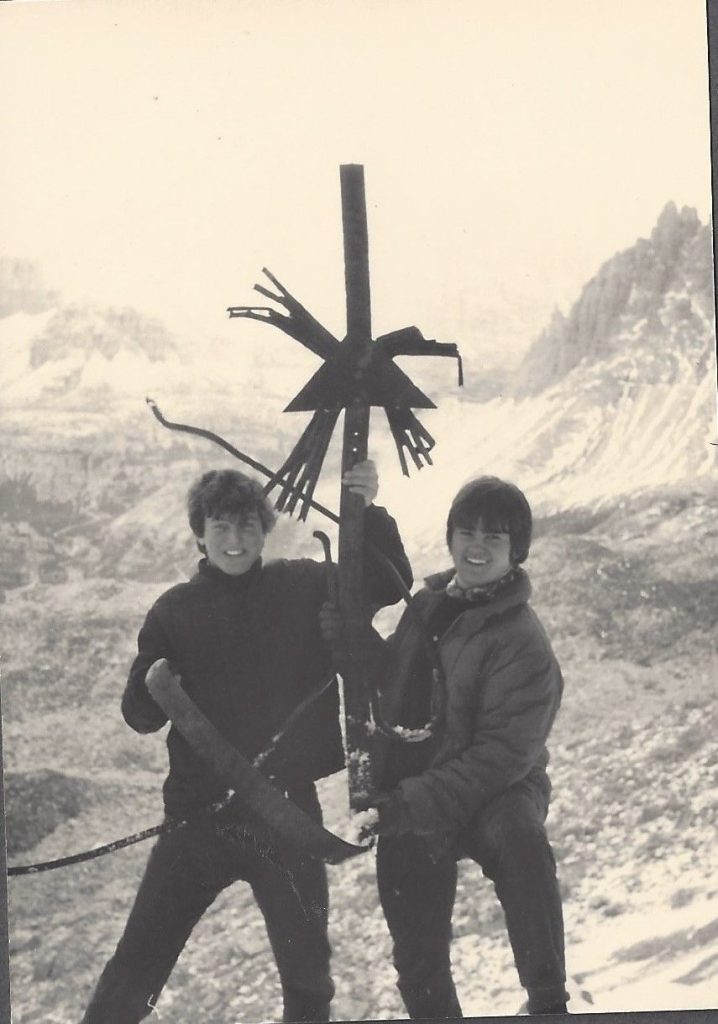

Altri due episodi che mi sono rimasti impressi sono legati al centenario della prima salita alla Cima Grande delle guide alpine Franz Innerkofler e Paul Salcher che accompagnavano Paul Grohmann nel 1869. Da un po’ avevamo costruito una piccola baracca a Forcella Lavaredo, in territorio altoatesino, dove i fornitori ci lasciavano i prodotti più pesanti. Sono certo che fosse in Comune di Dobbiaco perché a mio padre non piaceva discutere. Avevamo deciso per quel giorno di vendere anche panini e bibite per incassare un po’ di più ma il Sindaco di Auronzo stabilì che eravamo nel suo Comune e il giorno prima della festa mandò degli operai per smontare a picconate la nostra struttura. Io corsi in rifugio a chiamare aiuto e gli operai, visti i rinforzi, andarono via. In preparazione delle celebrazioni, sempre da Auronzo salirono in vetta a Cima Grande e, dopo averla tagliata lanciarono la croce di vetta del 1934 dalla parete nord sostituendola con una in legno che lo stesso anno fu incenerita da un fulmine. Pochi giorni dopo con mio cugino la recuperammo e la portammo a Sesto dove un fabbro la restaurò e la posizionammo davanti la chiesetta sopra il rifugio. E ancora oggi è lì.