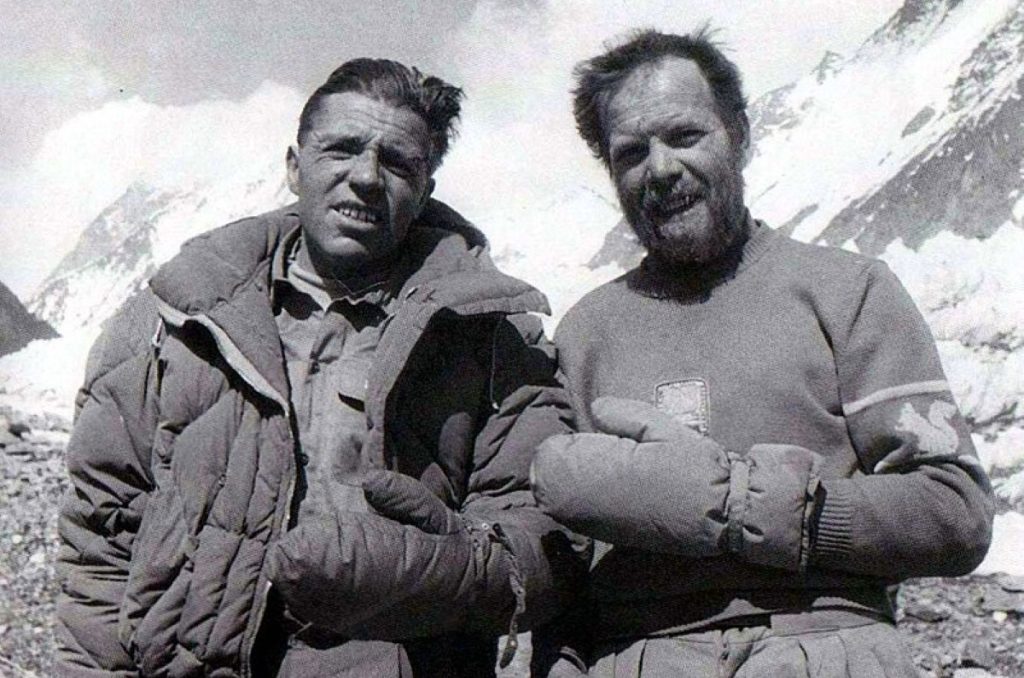

31 luglio 1954, Lino Lacedelli e Achille Compagnoni sulla vetta del K2

La neve instabile del Collo di Bottiglia, il peso delle bombole, il sole e il vento gelido della cima. In futuro l’impresa di Compagnoni e Lacedelli verrà analizzata e criticata. Ma quella è una giornata che entra nella storia

Molti luoghi degli “ottomila”, fotografati nelle condizioni di oggi, sembrano meno remoti e pericolosi che in passato. Le corde fisse e le lunghe file di alpinisti possono far sembrare più semplici lo Hillary Step dell’Everest, i pendii glaciali del Manaslu o la cresta sommitale del Dhaulagiri. Per il Collo di Bottiglia del K2 non è così.

Nessuna immagine di corde fisse, nessuna fila di uomini e donne che indossano tute colorate può addomesticare l’immagine del ripidissimo canalone di neve, minacciato da un gigantesco seracco, che sale dalla Spalla verso la seconda cima della Terra.

Dal 1939 ai giorni nostri, da quando Fritz Wiessner e Pasang Dawa Lama sono passati per la prima volta da qui alla tragica fine del portatore pakistano Mohammed Hassan nel 2023, la storia del Collo di Bottiglia è fatta di tragedie, di paure, di angosce.

L’alpinista americano Ed Viesturs, qualche anno fa, ha battezzato il seracco “The Motivator”, perché è impossibile pensare a una presenza che inviti più di così ad accelerare e a togliersi di mezzo. La quota, la neve faticosa, le code lo impediscono. E centinaia di alpinisti, ogni anno, passano nel Collo di Bottiglia ore e ore.

Il 31 luglio 1954, quindici anni dopo Wiessner e il suo Sherpa, affrontano il canalone due alpinisti italiani. Lino Lacedelli viene da Cortina d’Ampezzo, e come Fritz è un virtuoso della roccia. Achille Compagnoni, di Valfurva, lavora come guida del Cervino. Dietro di loro, i due hanno una notte tempestosa. Ma di quella parleremo tra poco.

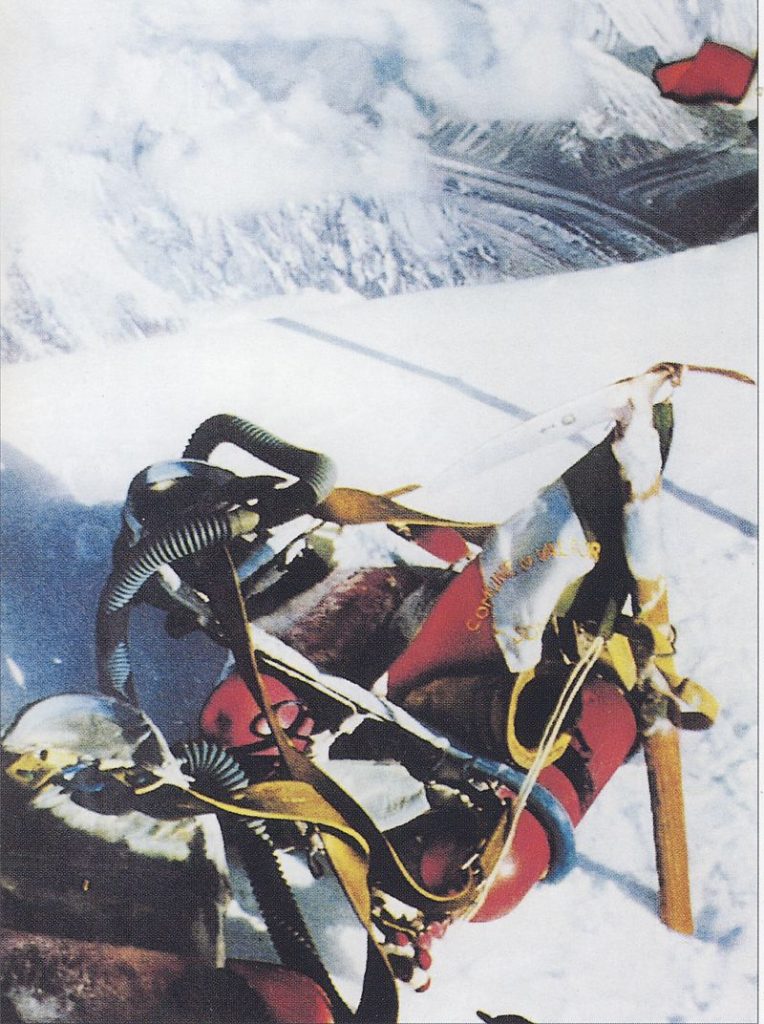

Lino e Achille partono quando il sole raggiunge la Spalla del K2. Indossano tute e scarponi comodi e caldi, sono legati in vita con una corda di nylon, sono schiacciati dal peso dei basti (ma loro li chiamano trespoli) con le bombole, che pesano 18 chili l’uno. L’ossigeno che respirano riduce la fatica, ma non la elimina certamente.

Basta poco ai due per capire che il Collo di Bottiglia, che “sale con scoraggiante inclinazione”, è strapieno di neve instabile, e che l’unica soluzione è passare sulle rocce a sinistra. Compagnoni tenta per primo, non ce la fa, per fortuna il suo volo viene ammortizzato dalla neve.

Allora tocca a Lacedelli, lo Scoiattolo. Si toglie i guantoni di pelle e i ramponi, attacca più a sinistra di Achille, ha davanti “circa trenta metri di rocce notevolmente in piedi, in Dolomiti sarebbe forse un passaggio di terzo superiore. Ma qui siamo già al limite estremo”. Ce la fa, ed esce su terreno più facile. Sulla neve ripassa davanti Compagnoni, l’uomo del Gran Zebrù e del Cervino.

Alla base del seracco, dove il terreno diventa quasi verticale, bisogna andare a sinistra, con “un passaggio bruttissimo che richiede la massima attenzione”, sotto a dei “pinnacoli di ghiaccio che non si capisce come stiano in piedi”.

Segue un altro pendio di neve molto ripido, quindici metri che richiedono un’ora, poi delle rocce a picco sul ghiacciaio Godwin Austen che scorre tremila metri più in basso. Infine la nebbia si apre, in basso si vedono le tende del Campo 8, il pendio si corica e la vetta diventa una prospettiva concreta.

Lo sforzo eroico di Walter Bonatti e Amir Mahdi

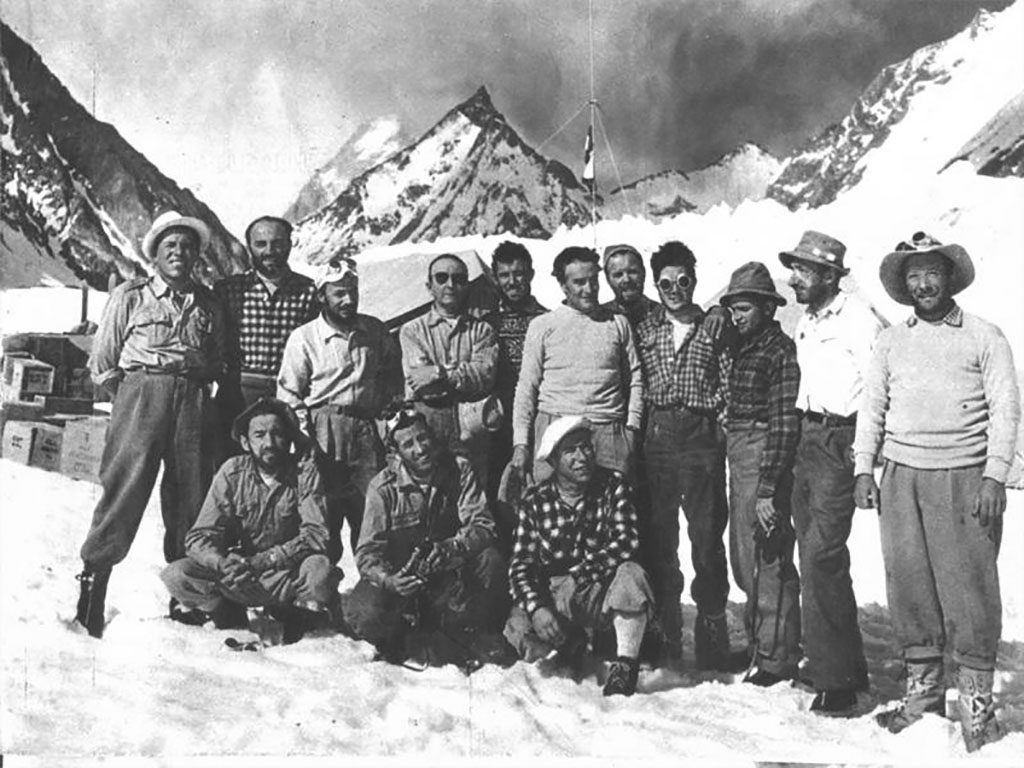

Compagnoni e Lacedelli non sono arrivati fino a quel punto da soli. Dietro di loro sono le esplorazioni del Duca degli Abruzzi e tanti altri, l’intelligenza di Alcide De Gasperi che ha soffiato il permesso agli Stati Uniti d’America, il duro lavoro organizzativo del CAI e quello delle aziende che hanno fornito (spesso gratis) vestiario e materiale.

Ci sono la forza e la tigna di Ardito Desio, il geologo che per decenni ha voluto portare l’Italia sul K2, e dirige la spedizione come un colonnello. C’è la capacità tecnica degli alpinisti italiani, c’è la fatica dei portatori pakistani di bassa e d’alta quota. C’è il sacrificio di Mario Puchoz, che muore il 21 giugno al Campo 2.

C’è lo sforzo eroico di Walter Bonatti https://www.montagna.tv/240921/k2-1954-walter-bonatti/ e dell’hunza Amir Mahdi, che portano le bombole a 8100 metri di quota, non trovano i compagni, e devono affrontare un bivacco spaventoso, che costa all’alpinista pakistano dei congelamenti terribili e tutte le dita dei piedi. Un episodio sul quale si litigherà per decenni. Ma che non sminuisce, almeno dal punto di vista tecnico, l’exploit della cordata di punta.

Nel raccontare il giorno della vetta, nel volume di Desio “La conquista del K2”, Compagnoni e Lacedelli saranno aiutati da due giornalisti famosi come Guglielmo Zucconi e Dino Buzzati. Sappiamo che gli alpinisti indossano tutto quello che hanno, che scendono a recuperare i basti lasciati da Bonatti e Mahdi, che iniziano lentissimamente a salire.

Molte ore dopo, lasciati alle spalle il Collo di Bottiglia e il traverso, Lino e Achille soffrono di allucinazioni, e “sentono” altre persone intorno a loro. La neve viene fatta roteare dal vento, la temperatura è intorno ai 40 gradi sottozero. Poi una cresta di neve compatta porta i due alla cima.

Un altro hunza, Isakhan, li vede dal Campo 8, e annuncia “one sahib is ready to climb K2!” Pino Gallotti, il milanese del gruppo, si commuove. “Potrò vedere ancora molte e molte cose in questa vita, ma nulla che mi possa dare un’emozione più forte. Piango in silenzio, scosso da singhiozzi da spaccare il petto”.

Intorno alle 18, quasi al tramonto, Achille e Lino sono a 8611 metri. Compiono gli ultimi passi a braccetto. Piantano le piccozze nella neve, il vento fa sventolare le bandiere dell’Italia e del Pakistan e un piccolo gagliardetto del CAI.

I due si danno pacche sulle spalle, si abbracciano, vorrebbero urlare ma non ce la fanno. Scattano foto in bianco e nero e a colori, si riprendono con una cinepresa, per farlo devono togliere i guantoni di pelle esponendo le mani al gelo. Il vento ne porta via uno a Compagnoni, e Lacedelli gli cede uno dei suoi, condannandosi a un congelamento.

Il guanto perso sulla vetta e la non facile discesa al buio

I due italiani restano in cima al K2 per mezz’ora, senza mangiare né bere. Poi inghiottono una pastiglia di simpamina ciascuno, lasciano respiratori e bombole e scendono. Fa buio, l’unica pila non basta, e si scende alla luce delle stelle. Sulle prime rocce Compagnoni scivola, ma si pianta un’altra volta nella neve. Poi giù, lungo il Collo di Bottiglia che sembrava troppo pericoloso in salita ma che in discesa è l’unica via possibile. Il rischio di staccare una slavina è enorme, ma ripassare dalle rocce non si può.

Nel punto in cui Mahdi e Bonatti avevano lasciato i respiratori Lino e Achille si riposano, poi ripartono e volano oltre l’orlo di un crepaccio. Prima del Campo 8 c’è un muro di ghiaccio alto una quindicina di metri, i due cadono anche da lì, ma la neve profonda ora è diventata un’amica.

Ancora qualche minuto, poi compaiono le tende, con Erich Abram, Bonatti, Gallotti, Isakhan e Mahdi. Anche quest’ultimo, nonostante i congelamenti, festeggia. I due uomini che hanno salito il K2 entrano in tenda, bevono una tazza di tè dopo l’altra. E parlano, parlano, non smettono di raccontare.

Mani e piedi, insensibili fino a poco prima, iniziano a far male. “Le ultime falangi sono nere, color cioccolato. E’ un’altra notte di pena, di inquietudine, di gelo. La notte più stupenda della nostra vita” scriveranno i due qualche mese più tardi.

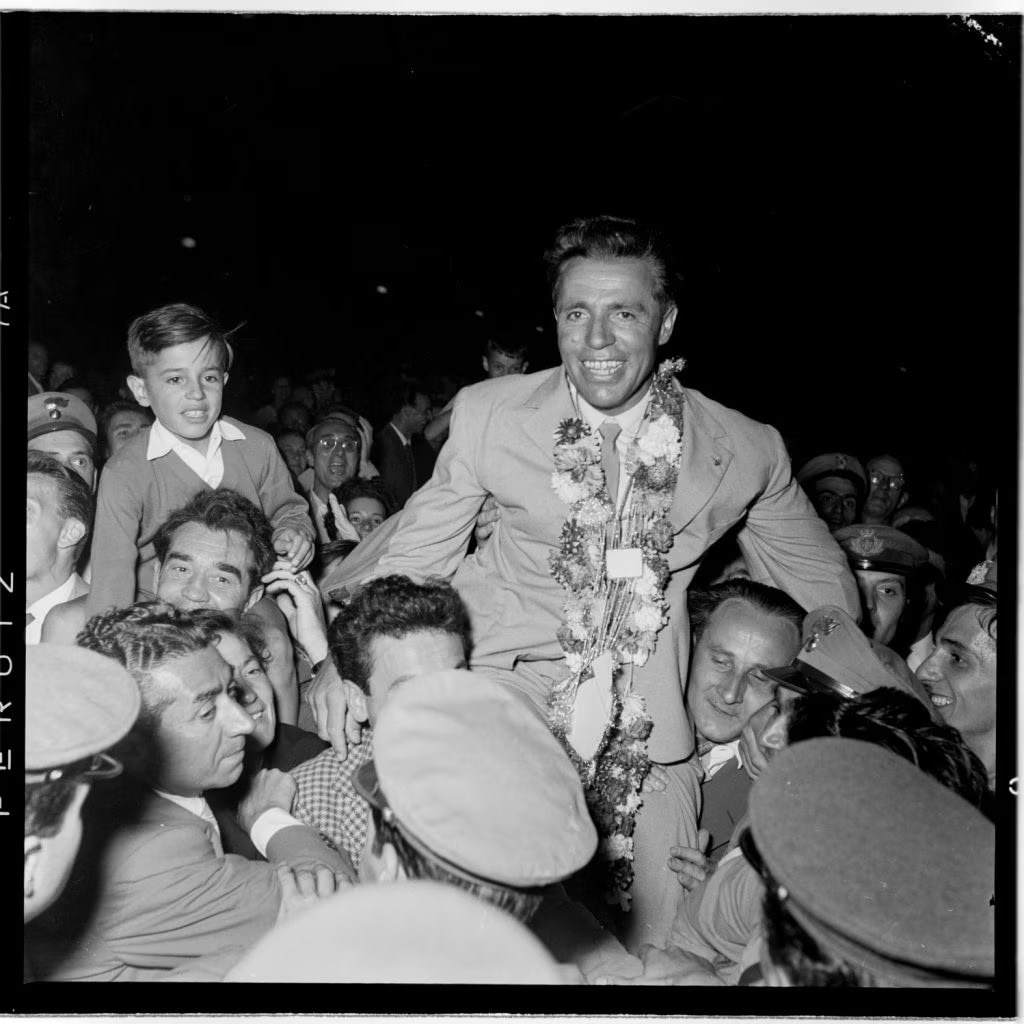

In futuro il giorno della vittoria sul K2, come quello che lo ha preceduto, verrà ricostruito e analizzato da articoli di giornale, libri-inchiesta e processi nelle aule di giustizia. Oggi, però, è giusto ricordare che il 31 luglio del 1954 è una delle più grandi giornate della storia dell’alpinismo, italiano e non solo.