In viaggio verso il CB sotto la spaventosa parete Nord del Gasherbrum I

Eravamo arrivati all’Aghil, porta di accesso al Karakorum a 4805m. Da lì scendemmo dritto per dritto in un paio d’ore. In fondo c’infilammo in uno stretto canalone di ghiaia che ci inghiottì e risputò sbalorditi nella luce abbacinante su un conoide di sassi e terra declinante verso le straordinarie dimensioni della Shaksgham Valley.

Eravamo in finalmente Karakorum.

L’acqua sgorga calda a Durban Jangal, odora di zolfo e scorre in superficie lasciando attorno una scia bianca per poi raccogliersi in una valletta a formare una cascatella di un paio di metri. Eravamo esausti, ma ristorati dal verde dell’oasi e soprattutto dalla doccia tiepida. Il cibo preparato dal cuoco era (quasi) mangiabile; nel saccone personale avevamo a ogni buon conto un’abbondante scorta di parmigiano e salumi. Mi ero premunito di portare con me il sistema fotovoltaico che alcuni anni prima Gian Pietro Verza aveva realizzato in modo artigianale e magistrale. Con noi avevamo anche un Turaya per le comunicazioni via satellite. I ragazzi (per modo di dire) Berni, Hervé e Mario ci informarono che avevano lasciato il campo casa, installato a circa 4300 metri di quota su un risalto alluvionale e sabbioso della valle prima di incrociare la morena del ghiacciaio Gasherbrum che scende dalle pendici del GII, e stavano provando a raggiungere campo base, che avrebbe dovuto essere installato sotto il GI sullo Sgan Glacier attorno ai 5000 metri.

Partimmo, Stefy ed io, prima della carovana dei cammelli: ce la saremmo presa con comodo chiacchierando delle cose di quelle giornate, dei ragazzi lassù sul GI, delle speranze, di casa e dell’ufficio a Bergamo. C’era ancora ombra e l’aria era fredda, ma appena il sole comparve sopra le alte creste verso sud diede calore ai nostri corpi e all’aria attorno a noi. L’acqua invadeva parte della larga valle e all’apparenza e da una certa distanza appariva increspata e quieta, ma quando ti avvicinavi capivi la sua enorme massa, la forza e la velocità di scorrimento. Ci mettemmo in mutande e attraversammo un paio di avvallamenti poco profondi. Era gelida, terribilmente fredda: l’acqua era di pochi gradi sopra lo zero, del resto i ghiacciai erano lì, poco sopra e la notte il termometro segnava ancora temperature rigide. Era impossibile attraversare, così ci fermammo su una spiaggia ad attendere per più di un’ora che il sole fosse alto, la temperatura iniziò a farci sudare. Fu allora che il fiume cominciò a crescere lentamente e si allargò dalla nostra parte fino a lambire i nostri piedi. Arrivarono, apparentemente lenti, caracollanti e possenti i cammelli, i cammellieri a “bordo” dei loro asini e i cani. Sembrava la scena di un film di Sergio Leone e nel sottofondo della mia testa c’era la colonna sonora di Morricone. Bisognava portarsi sull’altra sponda e lo avremmo fatto sopra i nostri potenti quadrupedi con la gobba.

Avevo già vissuto l’esperienza del guado a dorso di cammello al ritorno dal K2 nell’83: il 31 luglio ero arrivato in vetta con Josef Rakoncaj e solo dopo un mese l’acqua della Shaksgham aveva consentito che i cammelli ci raggiungessero al campo casa per riportarci indietro. Alcuni degli alpinisti più abili nel nuoto (Soro Dorotei, Beppe Simini, Marco Preti) affrontarono le acque impetuose prendendosi in verità qualche serio rischio, ma io non sapevo nuotare e terrorizzato mi impiantai di fronte a un guado: urlai che se volevano riportami a casa avrebbero dovuto caricarmi su un cammello e questo, per fortuna, accadde.

Stefy sul cammello ci salì, con qualche timore: Kurt Diemberger prima della nostra partenza gli aveva raccontato di una donna, un’alpinista, che era annegata perdendo l’equilibrio e cadendo da lì sopra. Il difficile venne però quando l’animale mise le zampe in acqua e si inclinò in avanti a 45°per entrare nel fiume: l’abilità dei conducenti era di tenerlo calmo e accodato al sedere del cammello che lo precedeva, un’operazione che era guidata da un esile e corto spago, solitamente rosso, legato alla coda dell’anteriore e al naso del posteriore. Seduti sopra il carico del cammello si perdono i punti di riferimento e l’acqua marrone che scorre veloce tutt’attorno fa smarrire il senso di orientamento e di equilibrio. Solo volgendo lo sguardo in alto e mirando le montagne fisse e immobili si riprendeva la padronanza della posizione. Arrivammo sull’altra riva, toccammo la terra ferma e si fermò la sensazione di capogiro. Restammo per un altro paio d’ore sul nostro mezzo di trasporto a caracollare cercando di riposarci prima di riprendere terra e il cammino sul fondo ghiaioso della Shaksgham.

Al tramonto in fondo a una spianata sabbiosa scorgemmo le tende del campo casa e sulla destra, alla sommità di una larga valle glaciale, “la lama di ghiaccio nel cielo”, come Kurt aveva definito il Gasherbrum II. È il 10 luglio e siamo arrivati. Eccoli i nostri tre alpinisti, in forma. Il giorno prima avevano salito la cima di 6300 metri a destra del campo: il Venere Peak aveva finalmente i suoi “conquistatori”. Evviva. Era già un risultato, anche alpinistico.

C’era un giovane cinese magro e ben educato, Huan, ad attenderci e ci offrì tè e biscotti; con lui c’era anche il cuoco e un suo aiuto. I kirghisi iniziarono a scaricare i cammelli per poi accomodarsi attorno alla tenda mensa a bere tè e confabulare tra loro guardando e indicando spesso la direzione del ghiacciaio Gasherbrum.

Come mi è stato per molto tempo abituale, presi possesso del nostro angolo del campo: lo considero un rito. Certo, da quelle parti non mancava lo spazio: il luogo era drammaticamente potente, selvaggio, bello, fatto di montagne, pareti, ghiacciai, deserto e di un fiume. Sistemammo le attrezzature e i viveri che i cammelli avevano portato fin lì; dopo essere stati rifocillati di farina furono liberati e se ne andarono col loro passo sicuro ed elegante, uno dietro l’altro, lungo le morene ad inseguire fili d’erba e cespugli. Qualcuno montò la mia tenda “lussuosa” mentre ci prendevamo un’abbondante dose di tè caldo nella mensa con Mario, Hervè e Dani. Mi feci raccontare quel che era successo nelle due settimane precedenti, delle difficoltà, iniziate a Kashgar e proseguite fino ai giorni precedenti. L’agenzia cinese, scelta da un’italiana con la quale avevamo rapporti di lavoro, pareva del tutto impreparata all’impresa di condurci ai Gasherbrum, del resto l’operazione non era semplice anche se mi veniva in mente la carovana di Desio che nel 1929 proveniente, a piedi (non in fuoristrada) dall’altra parte della catena del Karakorum e che era arrivata bel oltre dove noi eravamo in quel momento.

Da lì per arrivare al campo base sotto il GI c’erano ancora una trentina di chilometri, di fatto due giornate di cammino. La mia idea iniziale era di montare un unico campo più possibile in alto sul ghiacciaio Sgan, vicino alla nostra montagna. Non ci fu però nulla da fare, niente riuscì a smuovere la cocciutaggine o la voglia dei cammellieri di negoziare e mettersi in tasca degli Yuan, loro ì non ci sarebbero andati. Solo dopo alcuni giorni di estenuante trattativa (soprattutto economica), dopo minacce alla loro agenzia di Urunqi e a fronte di un esborso sostanzioso concessero che alcuni asini portassero la nostra attrezzatura al campo base. Che così, con un trasferimento rocambolesco, prese forma e consentì ai nostri tre alpinisti di prenderne possesso. Per la verità pensavamo di collocare il base attorno ai 5000 metri, ma i kirghisi con gli asini, vista la parete Nord e il ghiacciaio Sgan che ne discende a inglobarsi nell’Urdok, si fermarono su una morena, scaricarono gli asini e di corsa se ne tornarono indietro. Sono uomini selvatici, ma mantengono anche ataviche paure dell’ignoto.

Eravamo indietro nel programma, ma forse ora se si fosse trovata la chiave della parete avremmo potuto recuperare.

La nostra tenda si fece tiepida e la luce gialla e calda sfondò i teli che ci separavano da un cielo totalmente azzurro. Stefy era raggiante e in gran forma, passammo alcune giornate a sistemare il campo che per qualche arcano motivo era rimasto piuttosto incompleto. La nostra tenda era, come dire, meravigliosa: dentro una tenda mensa con dei tappeti sul fondo piazzammo una tenda da campo base per 4 persone. Sul fondo di questa collocammo il poliuretano, ma soprattutto le trapunte damascate. Una tenda da pascià.

La natura attorno esprimeva il meglio della sua selvaggia forza, ma anche della sua grazia con il fiorire lilla di cespugli erbosi che davano a quella spianata sabbiosa, nonché lembo di deserto, l’aspetto del “paradiso del beduino”. Appartati in una valletta ci prendemmo anche qualche ora per esporre la nostra pelle al sole, rigorosamente in mutande e ben nascosti. Organizzammo una tenda Dome con tutte le nostre attrezzature elettroniche per la produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici (il generatore di scorta fu usato complessivamente per poche ore) e poi i satellitari in modo d’avere internet in continuo.

Ci sentivamo felici nonostante il rosicare profondo che sentivo dentro: era la paura che quella parete fosse troppo, troppo… troppo. A differenza del GII ci mancava lo spirito e non solo di Karl Unterkircher. Questo lo avevo capito subito, appena arrivato lì.

Il 13 luglio in collegamento con il campo base ci fu data la buona notizia che i nostri avevano risalito la seraccata e avevano montato un campo avanzato, attorno ai 5000 metri sotto la facciata della cattedrale, immensa, del versante nord del GI. Sentii Berni, il quale non fece mistero della complessità della parete sotto la quale si trovavano in quel momento, ma soprattutto della sua pericolosità. L’avevano avvicinata, blandita, ma era carica di pericoli. A momenti la sentivano repellente, si percepiva un qualche timore. Ascoltavo al telefono la loro voce: sono diventato bravo negli anni a capire dalle inflessioni vocali lo stato d’animo e il pensiero vero di chi è dall’altra parte del telefono o della radio. Stavano cercando il punto debole. Ero sorpreso, ma non troppo delle loro parole.

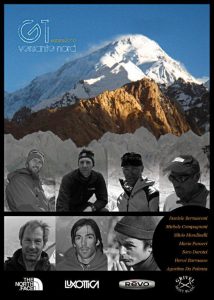

Berni è un ottimo alpinista e himalaysta, tiene bene sui tempi lunghi ma non è un propulsore e non ama il rischio eccessivo, anche se tre anni prima era salito sul GII, ma quell’anno era con Karl, un motore d’alta quota e motivazionale, aria cheta ma gran forza di traino. Il mio amico Mario Panzeri era stato un “panzer” degli Ottomila, cuore grande ed energia dirompente, ma la declinazione del tempo passato purtroppo cominciava a segnare la sua motivazione. Hervé era un caso a parte: sapevo che di certo non avrebbe risolto lui quella parete, ma ero convinto che insieme agli altri due compagni potesse trovare la motivazione per il suo primo Ottomila salito da un versante vergine e una nuova via. Grande inizio, ma mancava qualche materia prima: c’erano tutti gli elementi alpinistici classici e motivazionali per entusiasmarsi, avrei però voluto che con loro ci fossero Gnaro Mondinelli, Soro Dorotei e Michele Compagnoni; avevo già stampato una locandina con tutti loro insieme, ma per motivi diversi e nonostante i costi fossero completamente coperti, avevano rinunciato al progetto.

Ci alzammo presto, faceva ancora freddo. Ci prendemmo la colazione mentre un paio di conducenti kirghisi caricavano i quattro asini che ci avrebbero accompagnato al campo base, quello vero, sotto il GI. Era passata già una settimana dal nostro arrivo al campo casa.

Con Stefy risalii la morena laterale del ghiacciaio Gasherbrum, il cielo era diventato lattiginoso; di lì a poco avrebbe preso il colore azzurro e poi blu dell’alta quota, poi il sole ci avrebbe colpito. Con noi c’era anche Ali, ormai era di famiglia. Iniziai ad attraversare il ghiacciaio seguendo le tracce lasciate dai nostri e dagli asini che avevano fatto alcuni viaggi tra i due campi. Il percorso era tranquillo tra grandi vele bianche e ghiaie moreniche che ricoprivano il dorso prominente del ghiacciaio largo meno di un chilometro. Solo l’uscita a monte era complicata da un ripido pendio franoso, difficile non tanto per noi quanto per i poveri quadrupedi carichi, i cui zoccoli scivolavano sullo strato troppo sottile di ghiaia bagnata che lasciava emergere il ghiaccio vitreo sottostante. Atterrammo su una dorsale che scendeva a valle tra due Gasherbrum e lì si spinava in un tipico ambiente periglaciale fatto di dossi rocciosi, vallette ghiaiose e spianate moreniche e alluvionali. I colori erano quelli della terra nelle infinite sfumature dall’avorio, all’ocra; dal rame al marrone scuro con sparute macchie di verde, cespugli sparsi e ancora fiori lilla e segni chiari e filiformi lungo i pendii ghiaiosi disegnati dal transito di animali ungulati, probabilmente ibex.

Risalimmo la valle ormai resa molto calda dal sole a picco e ci portammo alla sommità della dorsale che dall’altra parte precipitava sul ghiacciaio Urdok, la barriera che nel 1929 aveva fermato Desio.

Il ghiaccio sottostante era grigio, possente come se fosse fatto d’acciaio; anche la moltitudine di poderose increspature della sua superficie pareva non appartenere a un corpo in evoluzione rapida come per i ghiacciai, ma a qualcosa di duro, immutabile e inquietante. Risalimmo per qualche centinaio di metri il dorso di quella che ormai era diventata l’alta morena latrale dell’Urdok fino al versante della montagna che lo affianca da dove, dall’alto, una ripidissima colata di ghiaia nera precipitava. Le urla dei cammellieri e le lagnanze di Alì fermarono il nostro (peraltro lento) procedere sul bordo dell’orribile inghiottitoio. Bisognava attraversarlo orizzontalmente per una cinquantina di metri per raggiungere una “scogliera” che emergeva dal nero delle ghiaie e le percorreva verso il basso fin a perdersi in una più sicura morena che ci avrebbe fatto riprendere il percorso che consentiva, lungo la sinistra orografica, di risalire l’Urdok fino al nostro campo base. La manovra non fu poi così terribile. Stefy era più che altro intimidita, ma dopo i primi passi prese confidenza con quel terreno infido più in apparenza che nella realtà. Il problema serio fu quello degli asini che si lasciavano scivolare di culo per poi scartare e mettersi sulle quattro zampe per attraversare di corsa gli ultimi metri, fino alla salvezza. Non mi immagino dove sarebbe finita la povera bestia se si fosse rovesciata su un fianco.

Era andata bene. Alì prese l’abbrivio e s’incamminò di buona lena sul fianco del ghiacciaio che sembrava non finire mai: non pareva proprio esserci un luogo decente per piazzare un campo. Esausti, sul finire del pomeriggio, c’imbattemmo in un paio di vallette sabbiose laterali e poi intuimmo che qualche decina di metri sopra di noi c’era una rientranza sulla costa della montagna, ma, ancor meglio, da là sopra scendeva acqua, sebbene poca. Risalimmo una ripida valletta e ci trovammo su un ampio gradone di ghiaia sottile, perfino erba e fiori: c’erano dei papaveri blu e le tracce di un campo precedente, forse antico. Era un posto talmente bello e talmente inquietante che Stefy non dormì per tutta la notte. Dopo la cena e le abbondanti bevute di te e integratori c’infilammo in tenda e subito udimmo l’ululare lontano di lupi. La cosa che però impedì a Stefy di chiudere occhio, oltre alla luna piena e alle “licantropiche” suggestioni, fu l’abbaiare continuo del cane che era con noi. Espediente attuato dalla povera bestia piuttosto selvatica per tener lontani gli animali che probabilmente s’aggiravano lì attorno, leopardo delle nevi compreso. Non chiuse occhio. E per far pipì, stimolata dall’abbondante dose di tè, non s’allontanò che di qualche centimetro dalla tenda.

Ripartimmo al mattino prima dei nostri asini, cani e kirghisi. Solo un paio di loro ci avrebbero seguito e Alì, con l’innocente quanto buffo stratagemma di rimanere a tener d’occhio quanto avremmo lasciato in deposito, ci disse che sarebbe rimasto lì di guardia.

Ci riportammo a ridosso del ghiacciaio osservando ogni minima traccia del passaggio precedente dei nostri amici. Con sorpresa sbucammo in una radura fangosa piena di licheni e qualche filo d’erba attorno a un rigagnolo che il sole stava sgelando. Nel fango era chiaramente evidente la bella orma di un leopardo delle nevi. Mi fu appioppato immediatamente un “te l’avevo detto, saranno qui attorno” da Stefy, che però si lasciò convincere che per quel giorno i leopardi ci avrebbero risparmiati, anche perché poco dietro di noi c’era il nostro cane e anche più i feroci kirghisi, dei quali i felini hanno notoriamente paura.

Finalmente sulla destra apparve lui, il GI: prima la cresta nord est, poi tutta l’Impressionante e imponente parete nord e capii immediatamente il perché dei timori dei miei amici al campo base.

Ci venne incontro Daniele indossando il maglione rosso dei Ragni di Lecco, ci allungò una mano aiutandoci nel saltare un crepo aperto del ghiacciaio. Dani sorrideva come sempre: “Dai che siete arrivati”.