A tu per tu con Stefan Glowacz: quell’infinito amore per le novità

Il fuoriclasse tedesco si racconta, dalle prime gare in falesia nel 1985 fino alla Groenlandia e al Cerro Murallon. Wolfgang Güllich e Kurt Albert i suoi fari, Philip Hans il legittimo erede

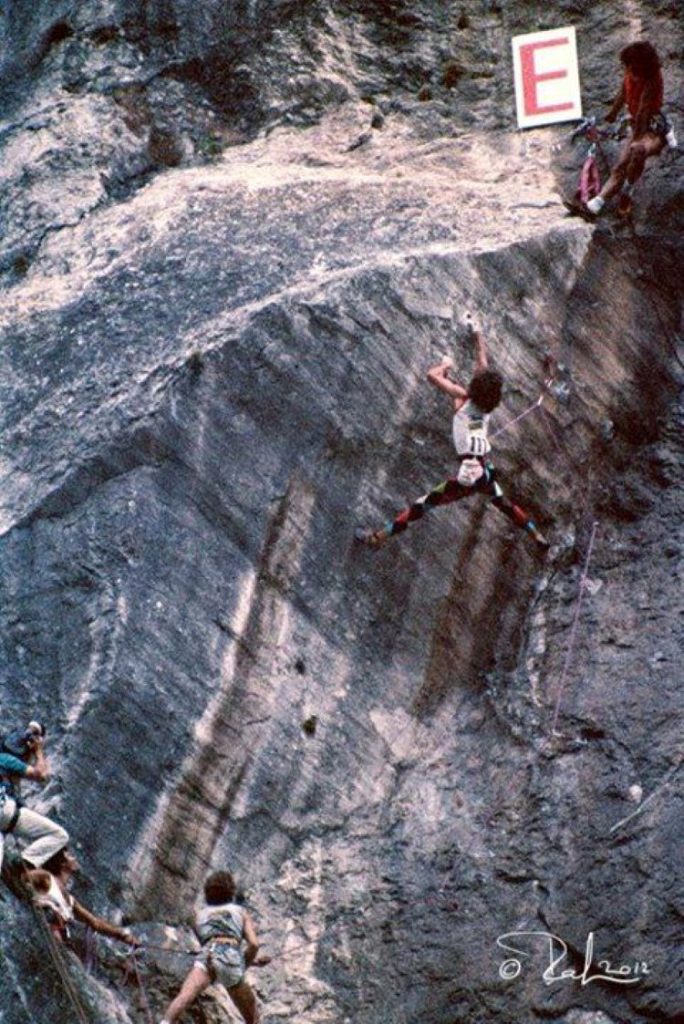

«Quando nel 1985 ci fu la prima competizione a Bardonecchia sapevamo già di essere di fronte a qualcosa di decisivo, che avrebbe cambiato il mondo dell’arrampicata per sempre».

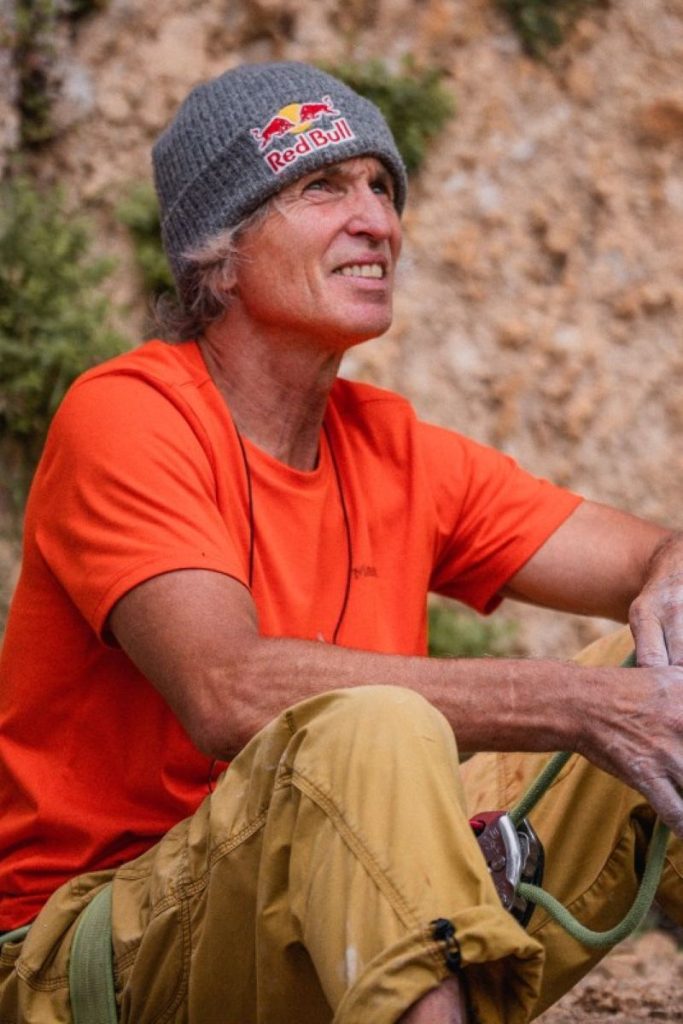

Così inizia la nostra intervista a Stefan Glowacz, prima arrampicatore e poi alpinista, cresciuto in Baviera e fra le montagne del mondo, esplorate con il rigore e la devozione all’ignoto che fin dall’inizio lo aveva spinto ad avventurarsi sulle rocce. Glowacz, 60 anni appena compiuti e ambassador di Lowa per tutta la vita è fuggito dalle ovvietà, dalle strade più semplici o conosciute. E continua a farlo.

Sportroccia, in quell’ormai lontano 1985, ha contribuito a consacrarti, almeno come atleta. A quarant’anni di distanza, ti aspettavi l’evoluzione olimpica di questa disciplina?

«L’arrampicata per me è sempre stata uno sport, volente o nolente legato alla performance. Anche prima dell’avvento delle competizioni un certo spirito competitivo esisteva fra gli arrampicatori. Ovviamente per noi prevaleva il cameratismo, sentirsi parte di una comunità che condivideva la stessa passione, e con l’avvento delle competizioni il rischio era quello di perdere la spontaneità di questi rapporti. D’altro canto, proprio grazie alle competizioni, gran parte di noi riusciva a vivere di arrampicata, cosa altrimenti impossibile in quegli anni. È grazie alla temperie inaugurata dall’arrampicata come disciplina sportiva che gli sponsor hanno iniziato a fare capolino nel nostro mondo, aiutandoci concretamente a sopravvivere».

È vero che all’inizio c’era stata una sorta di tacito patto fra voi atleti di quella prima gara? Che avreste fatto soltanto quella e poi sareste tornati in falesia senza più partecipare alle competizioni?

«Assolutamente sì. Ma poi, proprio per le ragioni che ti dicevo, tutti noi tornammo in gara l’anno successivo. E quello dopo ancora. In nessuno altro modo, altrimenti, saremmo riusciti a vivere della nostra passione. All’inizio potevamo pensare che le gare avrebbero rovinato le cose ma, a conti fatti, non fu tanto la gara in sé, intesa come competizione atletica, a minacciare il mondo dell’arrampicata, quanto piuttosto l’avvento delle pareti artificiali, qualche anno dopo».

Che ne pensavi allora e cosa ne pensi oggi?

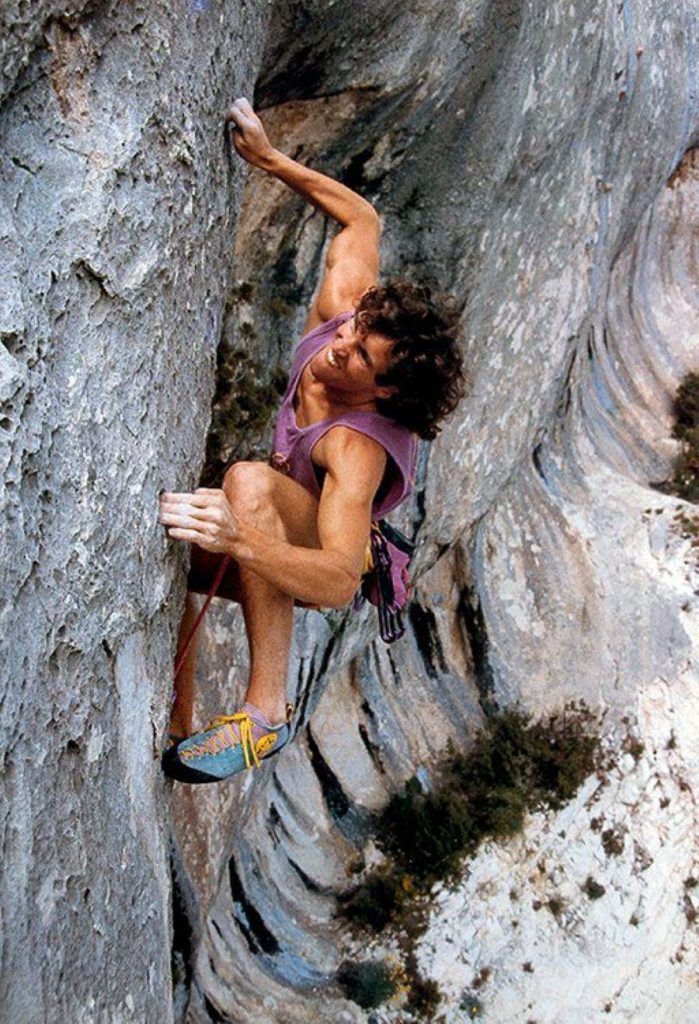

«Dal mio punto di vista fu una pietra miliare, perché l’arrampicata cambiò totalmente. La competizione, come dicevamo, è sempre esistita, anche in alpinismo: per chi apre la linea più difficile su una parete o per chi completa gli Ottomila senza ossigeno. In arrampicata, e nel mio caso, chiedermi se sarei riuscito a chiudere Punks in the Gym, il primo 8b+ della storia, con meno tentativi di quanti ne aveva fatti Wolfgang Güllich significava intavolare un discorso altrettanto “competitivo”. Però creare dal nulla un terreno di gioco artificiale ha voluto dire portare questo discorso, e il gioco stesso, a un livello ancora diverso. E questa diversità, a mio avviso, sta a significare che le due cose possono crescere e svilupparsi parallelamente senza intaccarsi a vicenda. Per questo stesso motivo credo che, anche senza le competizioni o le pareti artificiali, l’arrampicata su roccia intesa nel suo senso più tradizionale e autentico avrebbe progredito con la stessa velocità che abbiamo conosciuto».

Nel 1993 decidesti comunque ti ritirarti dalle competizioni. Perché?

«Stavo iniziando a guardarmi intorno con un’attitudine un pochino diversa. Sai, avevo cominciato ad arrampicare perché mi ci portavano mio padre e mia sorella: si andava assieme in montagna ed ero decisamente molto piccolo, ma ricordo che a prevalere era lo spirito di avventura. Quello spirito che progressivamente, focalizzandomi solo sulla performance in gara, avevo perduto. Per otto anni avevo amato le competizioni, ma a lungo andare mi ero reso conto che il processo era sempre uguale: bisognava prepararsi fisicamente e mentalmente per tanti mesi l’anno, arrivare al picco di forma, cercare di vincere – che è comunque una sensazione molto bella – però poi essere già proiettati alla prossima gara, in un loop che sembrava non finire mai. Era tutto così diverso rispetto alla montagna che avevo conosciuto all’inizio! Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di tornare indietro. Ed è semplicemente quello che ho fatto».

Indietro ma anche in avanti. Durante quegli anni, infatti, ti eri già dimostrato curioso di scoprire nuovi progetti e linguaggi legati al mondo dell’arrampicata: dal libro fotografico Rocks around the world al controverso film di Werner Herzog, Grido di pietra, dove recitasti.

«Ripensando a questi progetti e guardandomi indietro, penso di essermi sempre trovato nel posto giusto al momento giusto, in modi talvolta inaspettati. Ma anche quando ho vinto la prima gara a Bardonecchia non me l’aspettavo affatto. Così come non mi aspettavo che sarei diventato una sorta di modello per la nuova generazione di arrampicatori, né che sarebbero arrivati gli sponsor, né che sarebbe arrivato Herzog. Sono sempre stato curioso e propositivo, questo forse ha contribuito ad aprirmi diverse porte. Ma trovarmi davanti a queste porte è stata anche una questione di fortuna».

Il ritiro dalle competizioni ti ha poi aperto un’altra porta, più esplorativa e meno scontata.

«Ho sempre avuto due anime: da un lato l’atleta, focalizzato sull’alto livello di performance e sull’allenamento più estenuante ed efficace, dall’altro l’esploratore, curioso soprattutto verso le aree più remote del pianeta, quelle dove c’erano pareti vergini da scoprire e arrampicare, ma anche da raggiungere nei modi più stravaganti, sempre by fair means. Anche perché non si poteva fare altrimenti, visto che nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di luoghi lontanissimi dall’ultima forma di civiltà. Sarebbe stato decisamente più facile per me, che nel frattempo ero diventato un arrampicatore professionista, scegliere una montagna conosciuta e temuta, una linea famosa, dalla Nord dell’Eiger al Cervino, per poter contare su buone campagne di marketing e di promozione. Ma non era la strada che sentivo mia».

Gli sponsor ti hanno mai osteggiato per queste tue scelte radicalmente diverse?

«Affatto. Casomai il contrario. Mi sono sentito sempre molto libero. Lowa, per esempio, ha capito fin da subito come la promozione di quanto facevo venisse dopo ciò che facevo: era qualcosa di descrittivo e non di prescrittivo. Questo mi ha molto aiutato ad impostare la mia carriera successiva alle competizioni in maniera serena, vera e fiduciosa».

Se dovessi scegliere soltanto una delle tue spedizioni di quegli anni, la più importante sia emotivamente che alpinisticamente, quale sarebbe?

«Ogni spedizione è stata unica. Forse la più difficile, perché ci vollero ben tre anni per finire il progetto, fu l’apertura di Via col vento al Cerro Murallon in Patagonia, insieme a Robert Jasper. Una montagna estremamente selvaggia, fuori da ogni forma di civiltà, nel mezzo dello Hielo Continental. Approcciarla è stato terribile, la via che avevamo individuato complessa, ma era esattamente questo quello che cercavo: un’avventura totale e totalizzante. La parete era fantastica e repulsiva: i tre tentativi impiegati per scalarla si sono tradotti in tre interi anni della nostra esistenza totalmente dedicati al progetto. Non soltanto i mesi i cui eravamo là, ma anche tutta la preparazione precedente, mentale oltre che fisica, per non ripetere gli errori fatti».

Quanto ti ha aiutato la mentalità sviluppata durante gli anni delle competizioni in questo processo?

«Abbastanza. Ma devo ammettere che la motivazione principale della mia testardaggine, durante le spedizioni, proviene più dal fatto che esistono alcuni obiettivi, nella vita, che non sono semplicemente disposto a perdere o a mettere da parte. Quello al Cerro Murallon era uno di questi. Sapevamo che se il nostro terzo tentativo, nel 2005, non avesse avuto successo, saremmo tornati l’anno dopo e quello dopo ancora. Si trattava di non lasciare nulla di incompiuto e d’intentato, oltre che di non avere rimpianti».

Pensi che questa devozione ad un singolo progetto permanga ancora fra le giovani generazioni di alpinisti?

«Credo che la nostra attitudine fosse più devota, alla montagna e all’avventura, anche perché le informazioni riguardanti determinate salite erano meno a portata di mano di quanto lo siano oggi ed era più appassionante cercarle e restarne affascinati a lungo. Certo, c’è ancora un manipolo di alpinisti ed esploratori – Matteo Della Bordella, Seán Villanueva O’Driscoll, Symon Welfringer, per esempio – che credono in uno stile meno “comodo” e in un approccio più avventuroso e dedito a questo tipo di salite, siano esse ripetizioni o nuove aperture. Ma restano comunque una discreta minoranza perché sono pochi gli alpinisti disposti davvero a soffrire per un progetto. In fondo sì: si trattava di sofferenza pura, fatica inverosimile e direttamente proporzionale alla gioia e all’entusiasmo provati immediatamente dopo».

Hai citato alcuni alpinisti che probabilmente sono stati ispirati dalla strada che già avevi tracciato. Ma Stefan Glowacz, invece, da chi è stato ispirato?

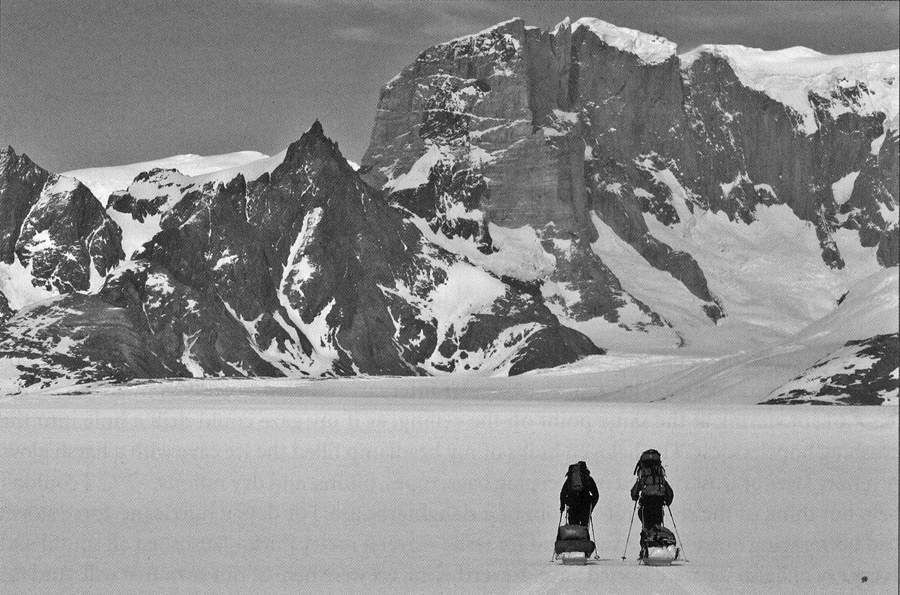

«Uno dei miei modelli è stato sicuramente Kurt Albert, e poi Wolfgang Güllich Erano già stati in spedizione quando io ancora facevo le competizioni e ci siamo sempre incontrati in quei contesti di gara, perché Wolfgang era spesso chiamato a fare da tracciatore durante i campionati internazionali. Parlavamo di andare in spedizione tutti e tre assieme ma poi, l’anno prima del mio ritiro dalle gare, Wolfgang morì in un incidente stradale. Alla fine, l’anno successivo, ci andai comunque con Kurt e scegliemmo la Groenlandia».

Si può dire che in qualche modo siete stati gli “scopritori” della Groenlandia.

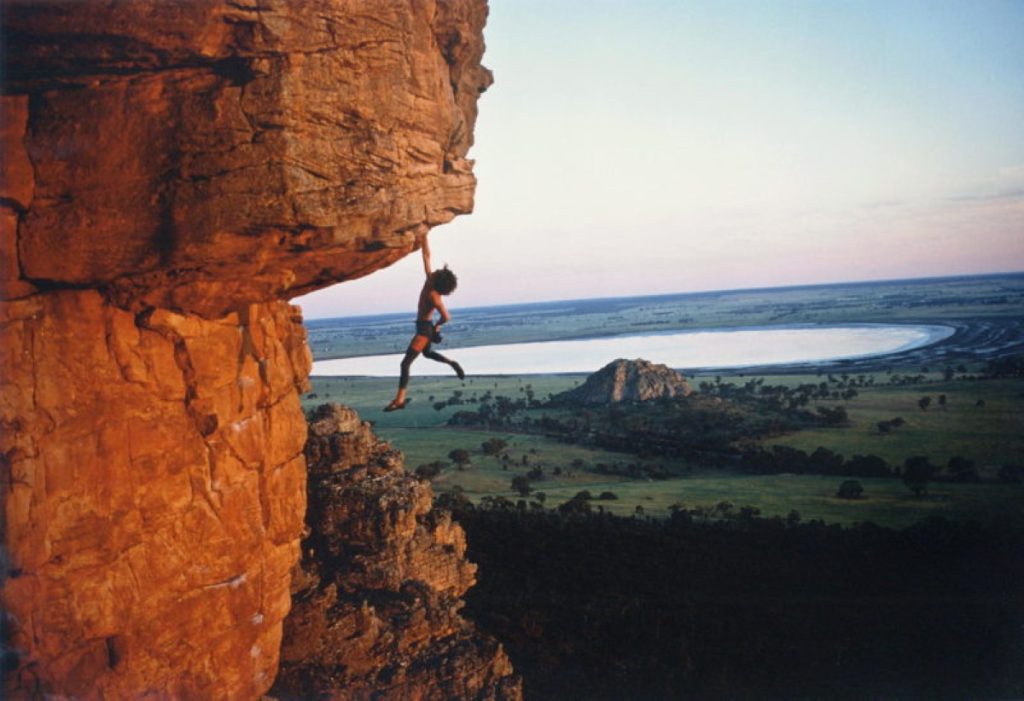

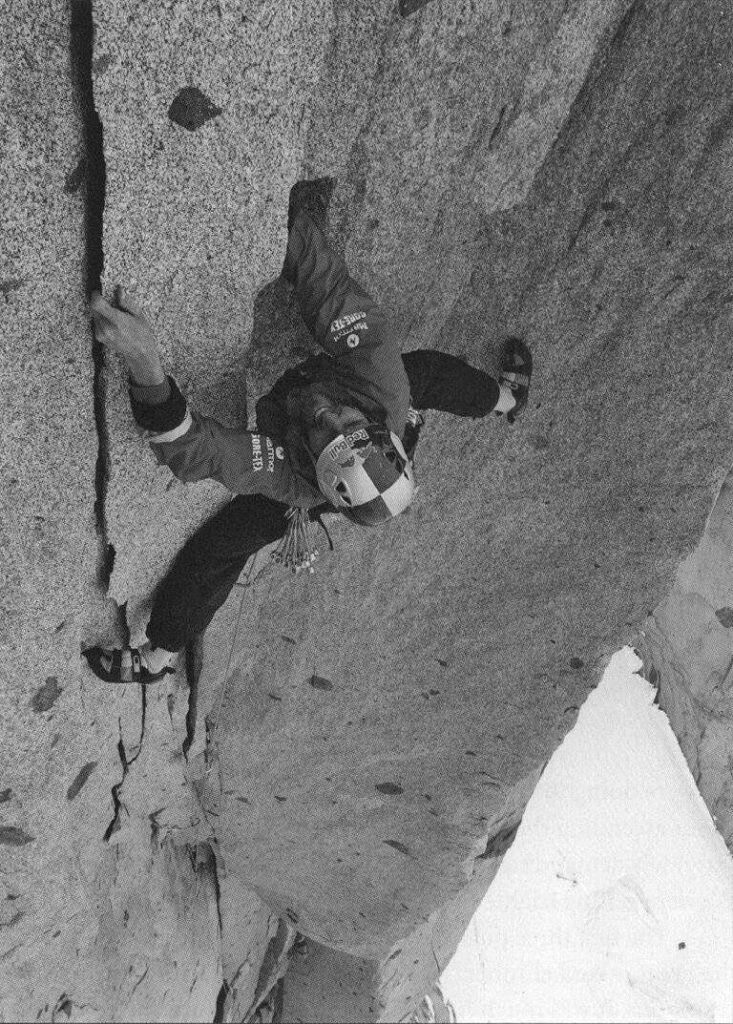

«Più o meno sì. Sicuramente l’isola non era così frequentata dagli alpinisti come lo è oggi. Ma è comunque, anche adesso, un luogo decisamente remoto. Ci affascinavano i lunghi avvicinamenti, dove poter davvero applicare il by fair means che citavo prima. Era il 1994, aprimmo la via Moby Dick sull’Ulamertorsuaq, un itinerario spalmato su 1200 metri di parete, e io la liberai anche. Fu davvero entusiasmante e mi motivò a continuare su questa strada».

Per quale, fra i nuovi alpinisti, pensi di essere stato tu un modello?

«Forse per Philip Hans. Mi ha raccontato di aver partecipato, a 12 anni, ad una delle mie conferenze e di esserne rimasto così folgorato da aver deciso di voler prendere parte, una volta cresciuto, a spedizioni simili alle mie. Desiderio esaudito visto che, assieme lui, sono stato proprio in Groenlandia l’ultima volta, nel 2019».

Quasi un cerchio che si chiude.

«E che si riapre. Perché credo molto nel futuro e mi piace pensare che i giovani come Philip possano continuare a tenere alti i valori che ispiravano anche me. Resto curioso e desideroso di imparare, esattamente come quando abbandonai le gare per le spedizioni. Sono passati più di trent’anni, ma il mio spirito si è conservato intatto».