Buon compleanno Peter Habeler

Primo, con Messner, a salire l’Everest senza ossigeno ha contribuito a cambiare la storia dell’alpinismo. Ma la vita del fenomeno austriaco, che oggi compie 82 anni, è ricca di altre notevolissime imprese

“Una volta acceso, va come un razzo: davvero impressionante”

Reinhold Messner

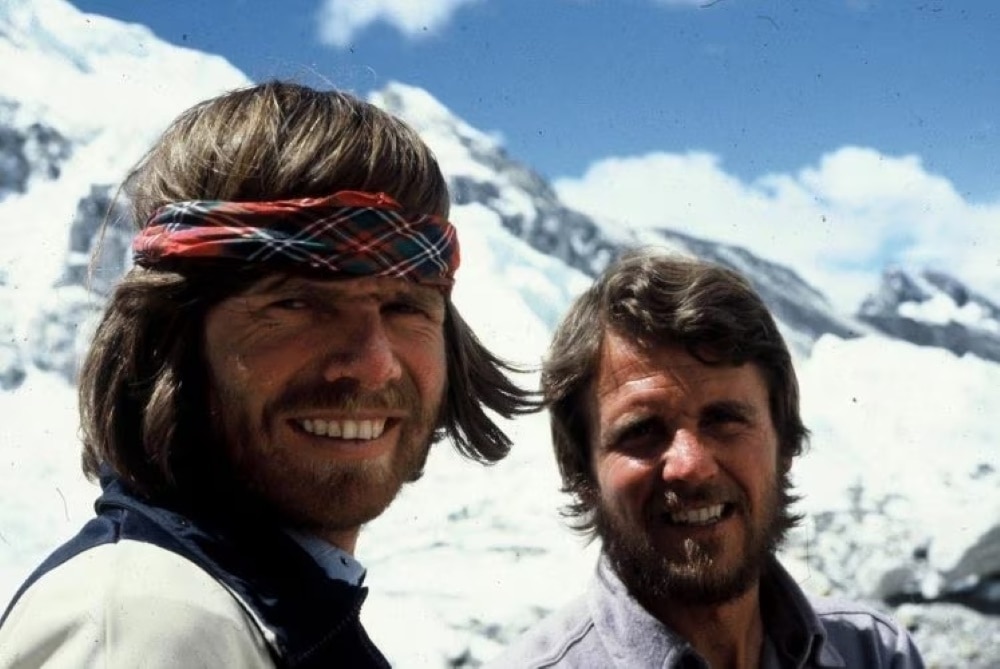

Per tutti gli appassionati di montagna il nome di Peter Habeler è indissolubilmente legato a quello di Reinhold Messner e alle due imprese che cambiarono per sempre la concezione dell’alpinismo alle altissime quote: quella del Gasherbrum I, che i due salirono per primi in perfetto stile alpino, e quella dell’Everest, di cui toccarono la vetta senza l’uso di ossigeno supplementare, rendendo possibile ciò che la stessa scienza relegava nella dimensione dell’assurdo.

Una notorietà mondiale che, per certi versi, relega però Habeler al ruolo di comprimario del celeberrimo compagno. Come egli stesso ebbe a dire in occasione della salita dell’Everest: “Reinhold era la forza trainante dell’ascensione, era la mente che l’aveva progettata”. Ma lo stratega Messner non aveva certo scelto a caso il compagno per i suoi visionari progetti e il suo giudizio sulle capacità di Habeler vale come una consacrazione fra i più grandi alpinisti di sempre: “Una volta acceso, va come un razzo: davvero impressionante”.

La vita e l’alpinismo

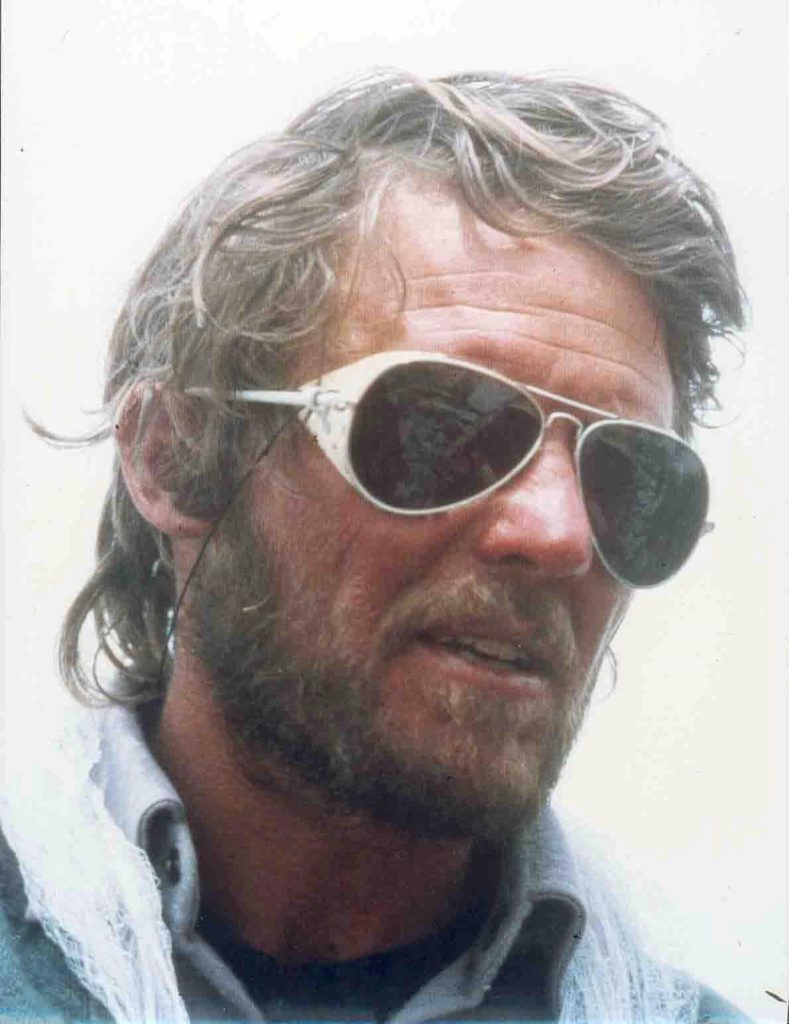

Peter Habeler nasce il 22 luglio del 1942 nella regione tirolese dello Zillertal. Le montagne sono il suo ambiente naturale e già all’età di 6 anni comincia l’attività di scalatore, Il suo eccezionale talento viene notato dal grande alpinista austriaco Sepp Mayerl, che diviene uno dei suoi primi maestri.

A 21 anni Habeler ha già in tasca il brevetto di guida alpina e maestro di sci e un impressionante curriculum di prime salite e ripetizioni di assoluto prestigio fra le pareti del Tirolo. È un arrampicatore dalle grandi doti tecniche, ma è anche dotato di una resistenza fuori dal comune, cosa che non sfugge a Reinhold Messner, altro astro nascente di quel periodo, che lo identifica come il compagno ideale per i suoi progetti futuri, che guardano molto più lontano e più in alto delle vette delle Alpi Orientali.

La cordata Messner-Habeler comincia il rodaggio nel marzo del 1966, con il tentativo di ripetizione dell’incredibile via aperta l’anno precedente da Walter Bonatti in solitaria e in inverno sulla parete Nord del Cervino. Messner e Habeler, assieme a Sepp Mayerl e Gernot Röhr, salgono fino al Traverso degli Angeli, poi sono costretti ad una rocambolesca ritirata. Nell’estate dello stesso anno i due giovani fuoriclasse vanno però a segno con una veloce ripetizione della via Cassin alle Grandes Jorasses.

L’esperienza maturata sui 4000 delle Alpi è la base da cui partono per sperimentarsi a quote ancora più elevate. Nel 1969, sono nelle Ande peruviane, dove, nel giro di pochi giorni, compiono la prima ascensione della parete nordest del Nevado Yerupaja e poi della sudovest dello Yerupaja Chico.

Habeler è particolarmente affascinato dall’alpinismo tecnico su roccia e misto, negli anni successivi, si recherà più volte fra le selvagge vette delle Montagne Rocciose del Nord America, dove sarà protagonista di altre splendide salite.

Quello è il periodo in cui nel mondo si diffonde il mito della valle di Yosemite e delle evolutissime tecniche di scalata artificiale messe a punto dagli scalatori locali. Habeler è fra i primi nel Vecchio Continente a sentire il richiamo delle pareti californiane: nel 1970, assieme all’asso inglese Doug Scott, compie la prima ripetizione europea della Salathe Wall sul monolite di El Capitan.

Forte di tutte queste esperienze il tirolese è pronto a legarsi nuovamente con Messner e mettere a segno nuovi exploit sulle Alpi.

Nell’agosto del 1974 i due affrontano la classica via Heckmayr sulla famigerata parete nord dell’Eiger e poi quella dei fratelli Schmid sulla nord del Cervino. Ne vengono a capo in tempi da record: rispettivamente in 10 e 8 ore di scalata.

La velocità di queste ascensioni non è fine a se stessa, ma ricercata nella prospettiva di progetti molto più ambiziosi. Fino a quel momento, infatti, l’alpinismo sui grandi colossi himalayani di 8000 metri era stato contraddistinto da un approccio pesante, quasi come un’impresa militare: grandi spedizioni, tempi lunghissimi di avvicinamento e ascensione, installazione di campi intermedi collegati da centinaia di metri di corde fisse e utilizzo praticamente sistematico delle bombole d’ossigeno alle quote più elevate.

Solo il grande Hermann Buhl aveva intuito e indicato la strada per un approccio differente: prima con la sua ascesa solitaria e senza ossigeno alla vetta del Nanga Parbat, nel 1953, poi con la spedizione leggera del 1957, che lo vide raggiungere la cima del Broad Peak con il compagno Kurt Diemberger sempre senza far ricorso all’ossigeno supplementare.

Nessuno però, era ancora riuscito a scalare un 8000 in perfetto stile alpino, cimentandosi sulle montagne più alte della Terra con una singola cordata, senza campi preinstallati, senza corde fisse e bombole d’ossigeno.

A questo visionario intento si dedicano Messner e Habeler che, nel 1975, salgono nel modo più leggero e “puro” gli 8080 metri del Gasherbrum I (o Hidden Peak), l’undicesima vetta del Mondo per altezza. È un punto di svolta dal quale non si torna indietro e una pietra miliare rispetto alla quale, da lì in avanti, si dovrà misurare il valore ti tutte le imprese alpinistiche alle quote più elevate.

Nei progetti di Messner e Habeler però c’è anche qualcosa di più…

Che su un “normale” 8000 si potesse salire anche senza far ricorso alle bombole d’ossigeno era qualcosa che, in fondo, già Buhl aveva dimostrato nel 1953. Gli 8848 metri dell’Everest, il tetto del mondo, però erano un affare del tutto diverso. Che lì non si potesse arrivare senza attaccarsi ad un respiratore non lo diceva la tradizione o l’etica dell’alpinismo, ma la scienza stessa: secondo gli esperti di fisiologia a quelle altezze estreme la pressione di ossigeno era troppo bassa per consentire la sopravvivenza dell’organismo umano. Ciò che i due scalatori hanno in mente appare quindi come una vera e propria follia: una sfida all’oggettivamente impossibile e un suicidio annunciato.

Difficile comprendere come e dove abbiano trovato il coraggio e la motivazione per sfidare tutte le convenzioni e le convinzioni; fatto sta che, fra 5 e l’8 maggio del 1978, Messner e Habeler, con le loro sole forze e i loro soli polmoni, si arrampicano lungo la via normale del versante nepalese, fino ad ammirare il panorama che si gode dalla sommità del punto più alto della superficie terrestre.

È un impresa letteralmente incredibile, tanto che qualcuno non vuole convincersi della sua realtà. C’è chi sussurra di mini-bombole d’ossigeno che i due avrebbero utilizzato di nascosto… A mettere a tacere ogni diceria ci penserà lo stesso Messner due anni dopo, raggiungendo nuovamente la cima dell’Everest, questa volta dal versante nord, in totale solitudine e, ovviamente, senza far ricorso all’ossigeno supplementare.

Dopo l’exploit del 1978, Habeler invece si allontana dall’alpinismo più estremo per dedicarsi alla sua famiglia e all’attività della scuola di sci di cui è fondatore e direttore.

Non è però una rinuncia totale, gli anni successivi lo vedranno di nuovo attivo fra i colossi dell’Himalaya, dove salirà il Cho Oyu, il Nanga Parbat e il Kangchenjunga.

La sua eccezionale tempra non sembra subire più di tanto il trascorrere del tempo, tanto che nel 2014, all’età di 74 anni, tornerà a scalare sulla parete nord dell’Eiger, in cordata con il fortissimo David Lama (purtroppo prematuramente scomparso).

Ancora oggi Habeler continua a vivere le sue giornate fra le montagne, proseguendo il lavoro di maestro di sci nella scuola ora diretta dal figlio.

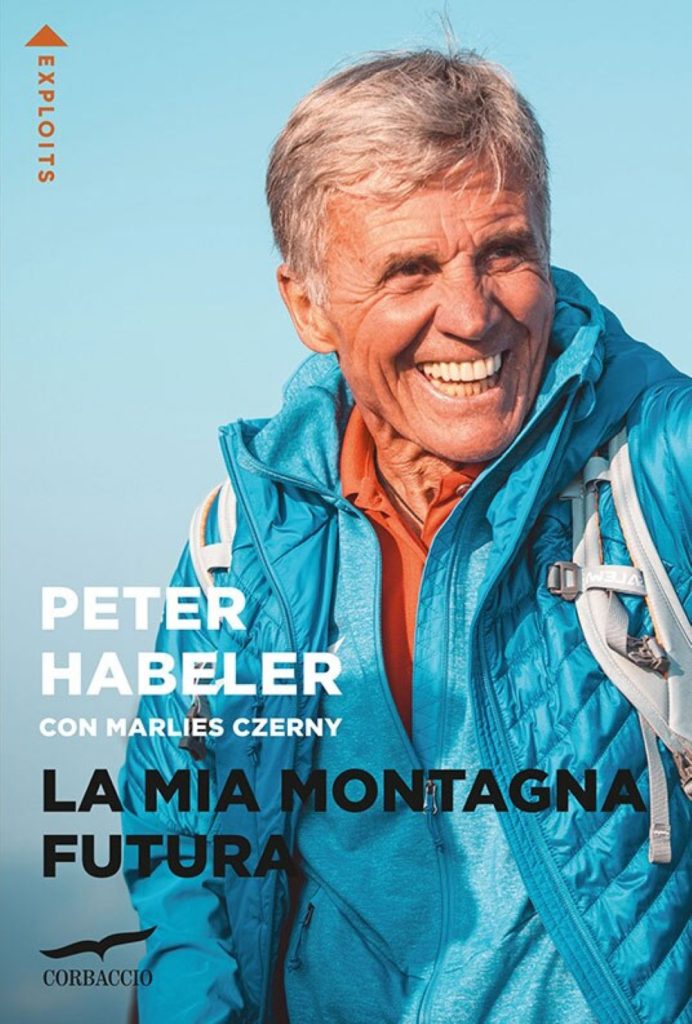

Libri

- La mia montagna futura, Peter Habeler, Corbaccio, 2023

- Due e un Ottomila, Reinhold Messner, Corbaccio, 2015

- Everest, Reinhold Messner, De Agostini, 1979

Film

- Peter Habeler: ich will die welt von oben sehen, Werner Bertolan, 2017, 46′

- Everest unmasked, Leo Dickinson, 1979, 52′

- Monte Everest: l’ultimo passo, Reinhold Messner, 2018, 100′

“La difficoltà più grande di salire in cima all’Everest senza ossigeno era quella psicologica, perché non sapevamo cosa volesse dire, nessuno l’aveva mai fatto. Non sapevamo se saremmo sopravvissuti e ammesso che ce l’avremmo fatta, se saremmo riusciti a tornare giù. L’unica possibilità era andare e provare”.

Peter Habeler