Estate 1935, il trionfo di Peters e Haringer sullo Sperone Croz

Dopo anni di tentativi, viene salita per la prima volta la parete Nord delle Grandes Jorasses. A compiere l’impresa sono due bavaresi, Rudolf Peters e Martin Maier, che battono due forti cordate italiane e svizzere

Rudolf Peters, chi era costui? Il nome di questo alpinista bavarese, nato a Monaco nel 1913, e sopravvissuto a molte grandi pareti delle Alpi e poi alla Seconda Guerra mondiale, non è mai diventato celebre come quelli di Giusto Gervasutti, Hans Solleder, Emilio Comici, Andreas Heckmair, Pierre Allain e altri campioni degli anni Trenta.

A giustificare (ma solo in parte!) questo oblio è la mancanza, nella vita di questo fortissimo alpinista, di altre vie nuove sulle pareti più importanti delle Alpi. Nel suo palmarès, oltre alle Grandes Jorasses, compaiono solo le prime invernali di due muraglie delle Alpi calcaree come la Sud-ovest della Schüsselkarspitze e la Sud del Dachstein.

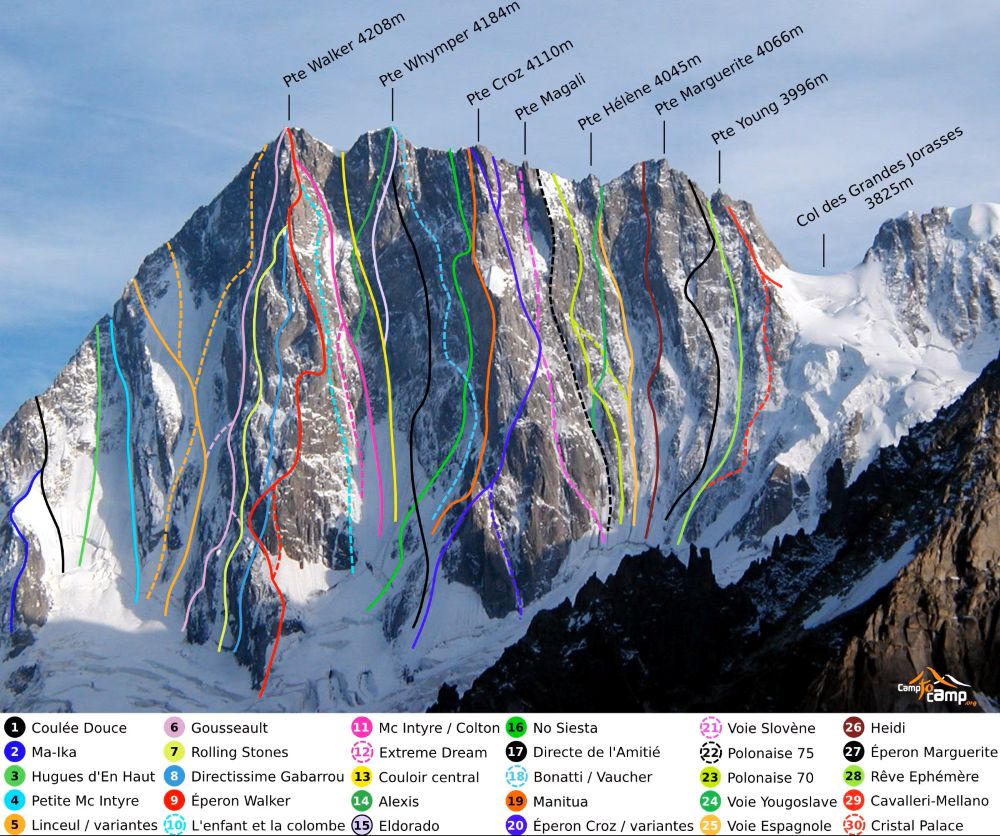

Di professione guida alpina, Peters durante la Seconda Guerra mondiale si salva dalla prima linea (e probabilmente dalla morte) grazie al suo ruolo di istruttore delle truppe da montagna del Reich. Tra le sue ascensioni, entra nella storia la prima dello Sperone Croz, uno dei due giganteschi pilastri rocciosi, incrostati di neve e di ghiaccio, della parete Nord delle Grandes Jorasses. Una muraglia che, dal ghiacciaio di Leschaux alla vetta, ha un dislivello di mille e più metri ed è larga oltre due chilometri.

Negli anni che precedono la Grande Guerra, i migliori alpinisti del tempo – tra loro Albert F. Mummery, Valentine J. Ryan, Franz Lochmatter, Geoffrey W. Young e Josef Knubel – hanno osservata con desiderio la Nord delle Jorasses, ma non hanno osato attaccarla. Negli anni Trenta, però, i chiodi e i ramponi hanno fatto dei grandi passi in avanti. E la tecnica, il coraggio e la visione dei migliori alpinisti si sono sviluppati altrettanto.

L’alpinismo che cambia

È impossibile capire la corsa alle pareti più dure delle Alpi senza riflettere su come è cambiato l’alpinismo nei decenni precedenti. Appannaggio fino agli ultimi anni dell’Ottocento di élite di benestanti in grado di permettersi le lunghe e costose campagne estive con le guide, la pratica della montagna si è allargata in modo impressionante negli anni a cavallo del conflitto mondiale. È diventata uno sport di massa, un’evasione possibile – certo, con inevitabili sacrifici – anche a studenti, impiegati e operai.

Da Torino e da Ginevra, da Parigi e da Vienna, dalla Lombardia e dalla Baviera, migliaia di giovani si rivolgono alle rocce delle Grigne e di Fontainebleau, del Wilder Kaiser e del Salève, e poi proseguono verso i massicci più alti. Sui massicci calcarei austriaci e sulle Dolomiti, vengono in questi anni messi a punto “aggeggi” fondamentali come i chiodi e i moschettoni, che consentono di salire in relativa sicurezza (le corde sono ancora di canapa!) anche sulle pareti più ripide.

Per la prima volta nella storia dell’alpinismo rimangono invece in secondo piano i britannici, che in qualche caso – celebre quello del colonnello Edward Strutt, redattore del bollettino dell’Alpine Club – parlano di “esibizioni gladiatorie” e di fanatismo fascista e nazista. Non è vero. Le dittature italiana e tedesca si preparano a insanguinare di nuovo l’Europa, ma i giovani alpinisti sportivi non marciano al passo dell’oca.

Sono i migliori tra loro a individuare e a superare una dopo l’altra le “ultime sfide”. La ombrosa e sfuggente parete Nord del Cervino. Le strapiombanti muraglie della Cima Grande e della Ovest di Lavaredo. La selvaggia e pericolosa Nord dell’Eiger, che passerà alle cronache come la Mordwand, la “parete assassina”. E la Nord delle Jorasses, dove lo sperone della Punta Croz sembra ed è la via meno proibitiva verso la cima.

A partire dal 1928, la grande guida francese Armand Charlet tenta varie volte lo sperone della Punta Walker, ma sempre con scarsa convinzione. Nel 1931 due tedeschi, Hans Brehm e Leo Rittler, affrontano la ripidissima gola che separa i due speroni, dove nel 1964 Walter Bonatti e Michel Vaucher tracceranno un itinerario verso la Punta Whymper. Ma vengono ritrovati cadaveri alla base.

Nel 1933 gli italiani Giusto Gervasutti – il “Fortissimo” dell’ambiente alpinistico torinese – e il suo amico Piero Zanetti attaccano con maggiore decisione. Un anno dopo il momento giusto sembra essere arrivato, ma la neve e il ghiaccio incrostano per gran parte dell’estate la parete.

L’assedio (infruttuoso) del 1934

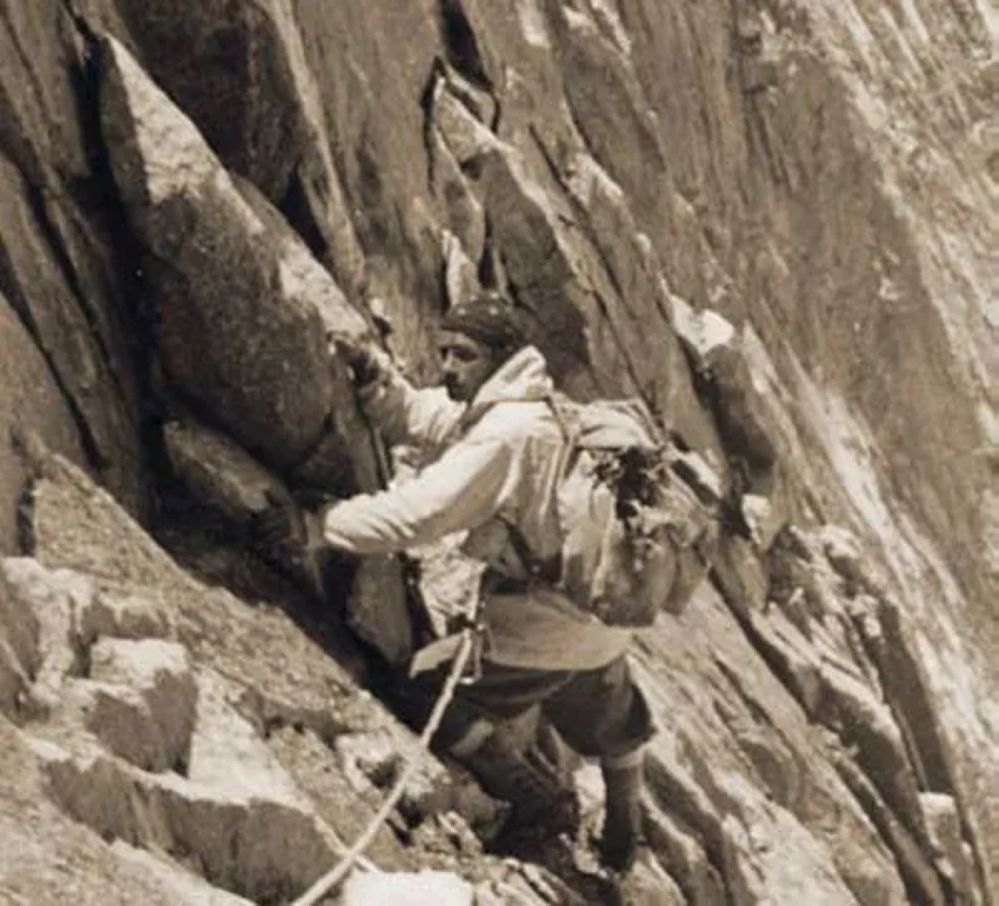

Il 30 luglio del 1934, ed è la prima volta che ciò accade nella storia delle Alpi, sullo Sperone Croz c’è la fila. In testa sono i tedeschi Rudolf Peters e Peter Haringer, che hanno attaccato la parete il giorno prima e sono ormai a un terzo del suo sviluppo.

Li seguono Charlet e Fernand Bélin, entrambi guide di Chamonix, poi gli italiani Renato Chabod e Giusto Gervasutti, seguiti a loro volta da una cordata di tre austriaci. Rispetto alle code di oggi sugli itinerari alla moda non è nulla. Ma in quegli anni, per uno degli “ultimi grandi problemi” delle Alpi, è un affollamento incredibile. È Charlet, celebre per l’eleganza dei suoi itinerari sull’Aiguille Verte e per la sua velocità in alta quota, il primo a rinunciare al tentativo, e a scendere in corda doppia insieme a Bélin. Il suo commento sulla corsa alla Nord delle Jorasses, “questo non è alpinismo, è guerra”, resterà famoso.

Gervasutti e Chabod raggiungono i due bavaresi a un terrazzino, ma poi rinunciano a loro volta, calandosi in doppia insieme ai tre austriaci per un ripido e pericoloso canalone rivolto verso le guglie rocciose delle Périades. Peters e Haringer attendono un miglioramento del meteo, poi riprendono a salire nonostante le condizioni siano ormai diventate proibitive.

Una furiosa bufera li blocca quando sono oltre la metà della parete. In discesa, ormai stremato, Haringer lascia la presa scendendo in corda doppia e si uccide. Il quinto giorno Peters, distrutto dalla stanchezza e dalla tensione, raggiunge finalmente il ghiacciaio. Poi il tempo peggiora di nuovo, e i successivi tentativi devono essere rimandati al 1935.

Peters e Meier finalmente in vetta

Oltre ai protagonisti del 1934, si preparano a tentare la Nord gli svizzeri Robert Gréloz, Raymond Lambert e Loulou Boulaz, e varie altre cordate germaniche e italiane. Ma è Rudolf Peters a vincere, insieme al suo nuovo compagno di cordata, Martin Meier, tra il 28 e il 29 di giugno di quell’anno. Li seguono con tre giorni di ritardo, Gervasutti, Chabod, Lambert e la Boulaz, che compie una rara (per l’epoca) prima femminile a ridosso della prima assoluta.

L’eco di questa ascensione nel mondo alpinistico è enorme, e il commento di Renato Chabod è leale. “Quando un uomo ha passato cinque giorni su una muraglia così formidabile, coperta di neve per l’improvvisa bufera, e ha visto volare il compagno rimanendo due giorni solo nella battaglia disperata, e ha poi il coraggio di ritornarvi ancora, vuol dire che bisogna fargli tanto di cappello perché ha ben meritato di essere il primo!”

Come per altre pareti e altre cime, la soluzione del problema equivale alla scoperta di altri e più duri itinerari inviolati. Sulle Jorasses, vinto lo Sperone Croz, resta da fare quello – più lungo, più repulsivo, più difficile – che solca la parte sinistra della muraglia in direzione della Punta Walker. A vincerlo, nell’estate del 1938, provvederà la fortissima cordata di Riccardo Cassin, Luigi Esposito e Ugo Tizzoni, arrivata fino al Monte Bianco da Lecco. La storia dell’alpinismo va avanti.