Paesaggi umani. Ma come erano veramente le montagne?

La letteratura e, in modo ancora più immediato, la pittura descrivono un mondo che non tornerà più. Ma che vale la pena conoscere, per capire da dove arriviamo e quali errori evitare da oggi in poi

Il problema, sembra, è che ci manca ormai il modello mentale. Quando parliamo di sostenibilità ambientale ed economica, di ritorno a una montagna più umanizzata e meno antropizzata, quando sogniamo una nuova vitalità per le aree interne, che non debbano inseguire modelli metropolitani ma che rappresentino un rinnovato patto tra uomo e ambiente, a cosa ci riferiamo davvero? Quale paesaggio abbiamo in testa?

Difficile ricostruire ciò che non c’è più. Un metodo per indovinare come dovessero apparire le Alpi prima delle rivoluzioni del Novecento è rifugiarci nella letteratura, nei libri dei viaggiatori del passato. Per esempio, quello degli inglesi Gilbert e Churchill, The Dolomite Mountains. Excursions through Tyrol, Carinthia, Carniola, & Friuli in 1861, 1862, & 1863, tradotto da Nuovi Sentieri nel 2002 ma che si può anche leggere in rete in edizione originale.

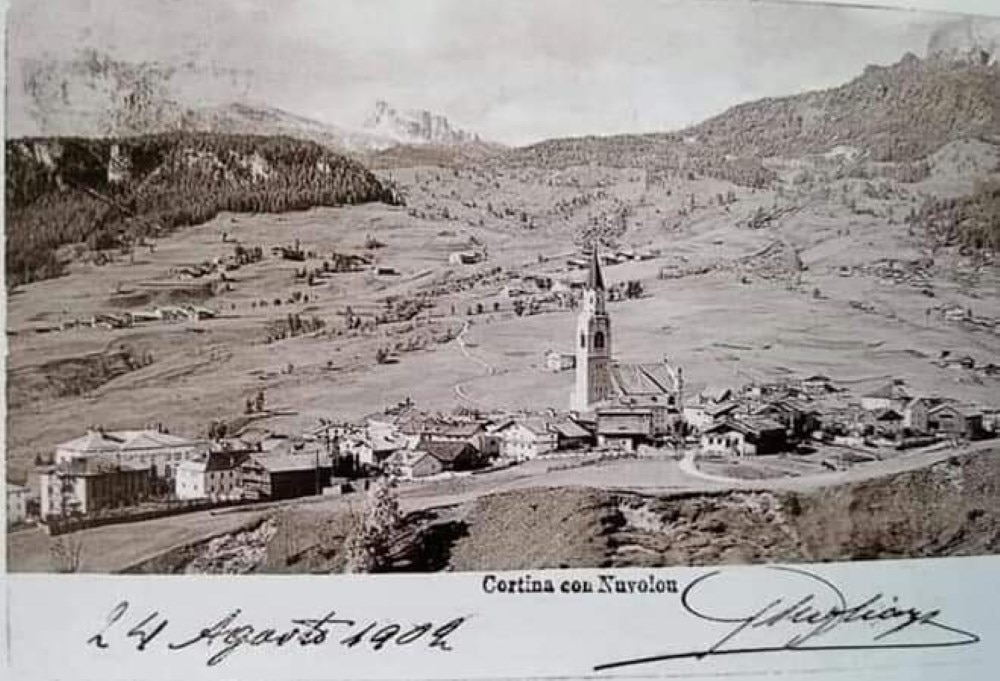

Quando arrivarono a Cortina d’Ampezzo, che allora si chiamava solo Ampezzo ed era parte dell’impero austroungarico, i due viaggiatori, geologi dilettanti, videro un villaggio ben diverso dalla città che conosciamo oggi, fin dall’incisione che accompagna il testo, dove compare solo il campanile (allora appena costruito) attorniato da due o tre cascine, steccati a delimitare i campi, un viottolo e lo sfondo del Cristallo. Venendo dalla Val di Fassa, avevano già ammirato ciò che reputavano il meglio delle Dolomiti e inizialmente Cortina non fece loro una gran impressione. “Cortina” scrivono “è raccomandata dalla guida Murray come una buona base per le Dolomiti. Ma dopo quanto avevamo visto, eravamo inclini a sottostimare i suoi vantaggi (…) eravamo in quella condizione descritta da Mr. Ruskin, quando dovresti distoglierti dalla vista del Monte Bianco e concentrarti su una margherita (…) Così lasciammo Cortina il giorno dopo il nostro arrivo e ce ne pentimmo per il resto del viaggio”.

Nonostante questa loro negligenza, i due viaggiatori britannici danno una descrizione abbastanza accurata del villaggio, “l’ultima città del Tirolo su questa strada. La provincia di Venezia comincia poco oltre, verso sud. A giudicare dalle locande, il luogo si dovrebbe definire italiano per un lato, tedesco per l’altro. Alla Stella d’Oro nel 1858 parlavano solo italiano, all’Aquila Nera solo tedesco, e lo stile di vita germanico prevaleva, anche se i cognomi delle famiglie avrebbero fatto credere altrimenti”. Notano infine che Cortina appare più grande di quanto realmente sia, perché gli edifici sono disseminati su un ampio territorio: “Alcuni sono pubblici, per l’amministrazione del distretto di Ampezzo; molti altri sono locande, a servizio del fitto commercio di legname e farina tra Italia e Tirolo”.

A metà del XIX secolo la conca di Cortina appariva nel suo aspetto più bucolico, “un luogo di forse cinquecento abitanti” stimano Gilbert e Churchill, “una fila scintillante di villaggi e fattorie che davano all’ampia valle ancora piena di sole un’atmosfera di naturale allegria”, dove già vi si potevano cogliere i primi segni del cambiamento nei pochi alberghi aperti per la clientela britannica, qui attirata dalla guida di Murray, e per le villeggiature dell’aristocrazia austroungarica.

Esempi simili, nella letteratura soprattutto britannica, ce ne sono molti, dai libri di John Ball e Amelia Edwards in giù.

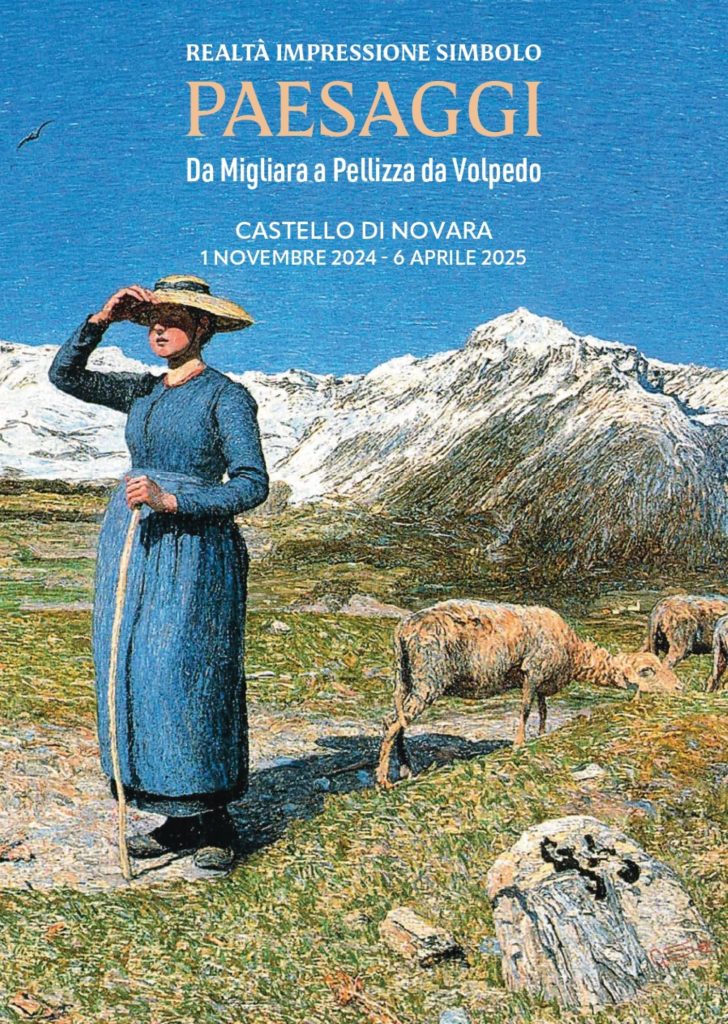

Un altro metodo, più immediato, è affidarsi ai pittori. I paesaggisti, nati alla scuola del grande svizzero Alexandre Calame, quelli che anche in Italia hanno poi sviluppato la pittura en plein air. Possiamo cercarli tra i musei, ma un’occasione di vederne un bel po’ tutti insieme è la bellissima mostra attualmente in corso al Castello Visconteo Sforzesco di Novara (fino al 6 aprile 2025), dal titolo Paesaggi. Da Migliara a Pellizza da Volpedo. La locandina della mostra attira subito lo sguardo dell’alpinista: riproduce l’opera Mezzogiorno sulle Alpi, dipinta da Giovanni Segantini nel 1891, quando abitava a Savognino e ricreava nei suoi capolavori l’aria vibrante delle terre alte del Maloja.

Una pastora nella luce zenitale dell’estate porta la mano alla visiera del cappello di paglia, che le mette in ombra metà del viso, pecore magre brucano l’erba ormai secca della stagione avanzata, sullo sfondo le montagne engadinesi spolverate di bianco, sotto un cielo azzurrissimo in cui si intuiscono i voli delle aquile. Chi non vorrebbe essere lì? In quella luce, in quell’anno?

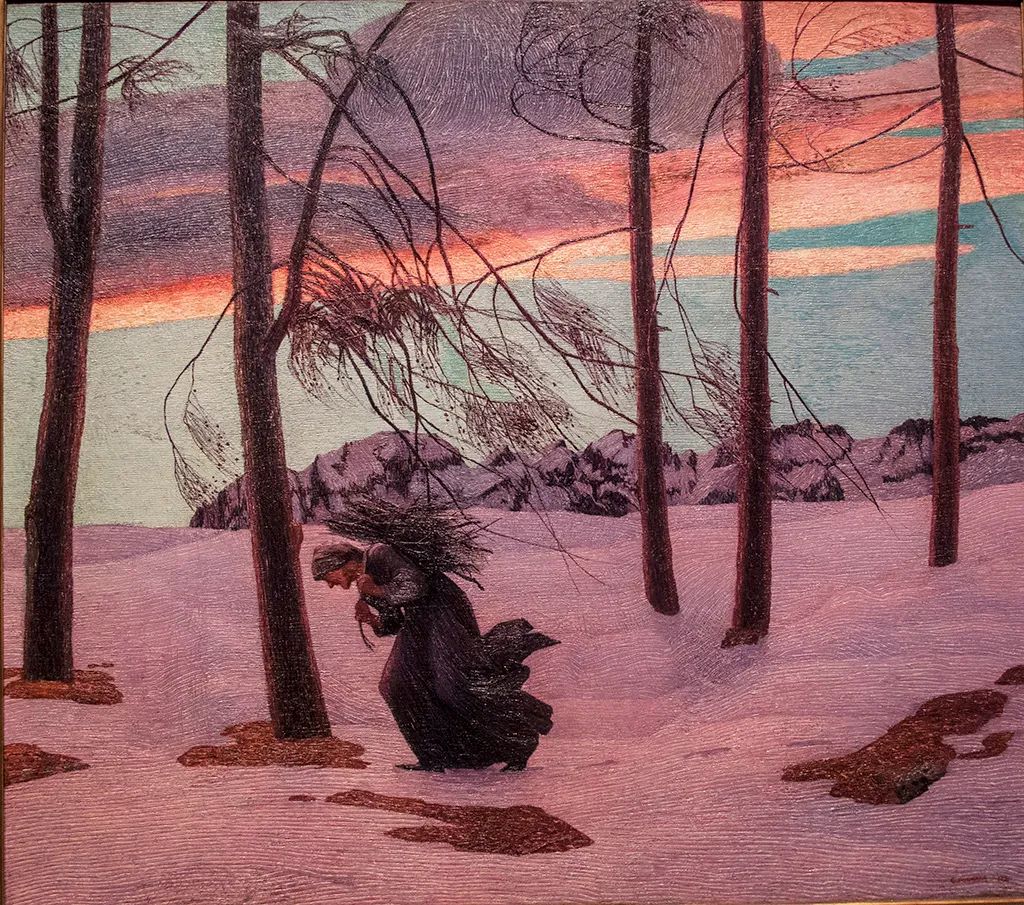

Ce ne sono tanti di quadri a soggetto alpino in mostra, perché il paesaggio “mosso” della montagna evidentemente “muove” anche l’emotività dell’artista. Tra quelli che personalmente mi hanno commosso ci sono L’Aquilone di Carlo Fornara (1902) un ventoso paesaggio invernale in cui si trascina un’anziana contadina, carica di una fascina di legna da ardere, e dello stesso autore Fine d’autunno in Valle Maggia (1908 circa), che documenta l’ultimo taglio del fieno nella luce malinconica dell’autunno.

Altri ancora muovono sentimenti più potenti, come Il ghiacciaio di Cambrena (1897), ritratto dal vivo da Filippo Carcano e accolto come un capolavoro alla III Triennale di Milano, dove la massa potente dei seracchi si riversa in un laghetto punteggiato di candidi eriofori (ricordo un ghiacciaio ancora “dignitoso” nel 1987, quando ebbi l’occasione di scalare il Naso del Piz Cambrena; oggi la sua superficie si è ridotta di due terzi). E un’incredibile Alba in alta montagna di Emilio Longoni (1912 circa), che riproduce con tecnica divisionista la “dissoluzione delle percezioni cromatiche” – come si esprimeva la critica del tempo – sulle montagne valtellinesi. Quest’opera è un viaggio nei sentimenti più sottili dell’alpinista: non perdetelo perché appartiene a una collezione privata e difficilmente potremo rivederla dal vivo.

Parole e immagini dal passato, quando ancora non esistevano troppi mezzi tecnologici per riprodurre la realtà, preziose per capire come ci rapportavamo allora – appena un secolo fa o poco più – con la natura. Possiamo viverle con nostalgia. Oppure possiamo farne un modello per il futuro. Nessuno ci restituirà il paesaggio di allora: l’assalto del ferro e del cemento, le mutazioni climatiche, non si cancellano per magia. Ma possiamo tentare di rinnovare quelle emozioni, superare il modello turistico delle Alpi, farne di nuovo la nostra casa quotidiana.