14 luglio, giorno di conquiste. E di riflessioni

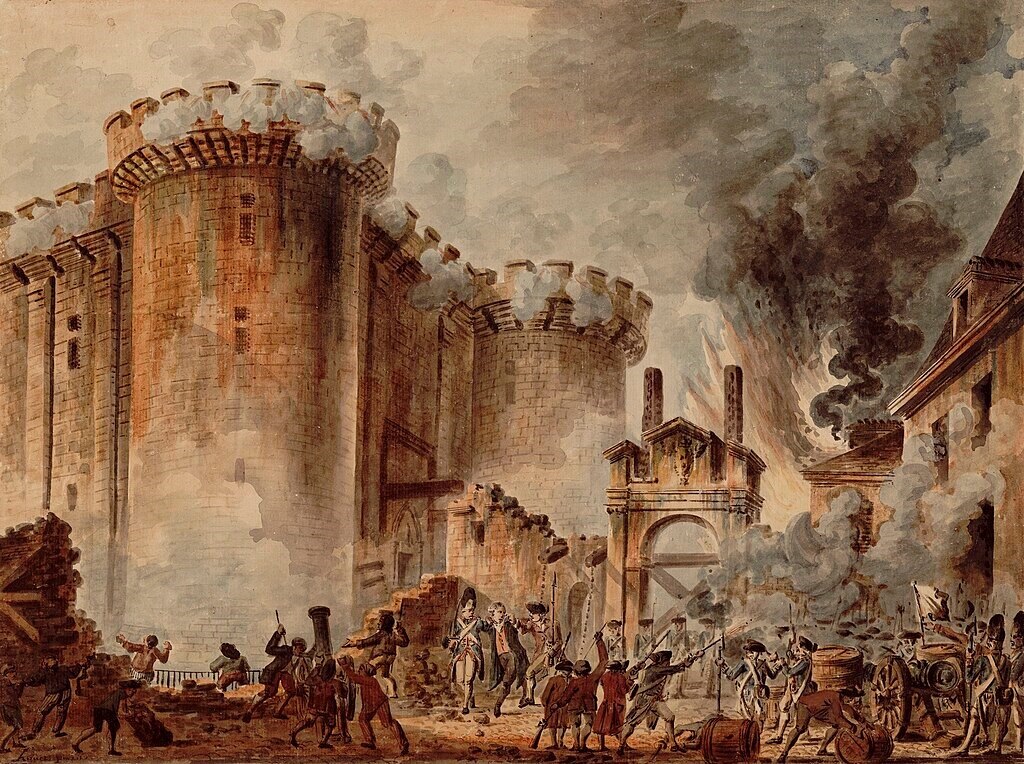

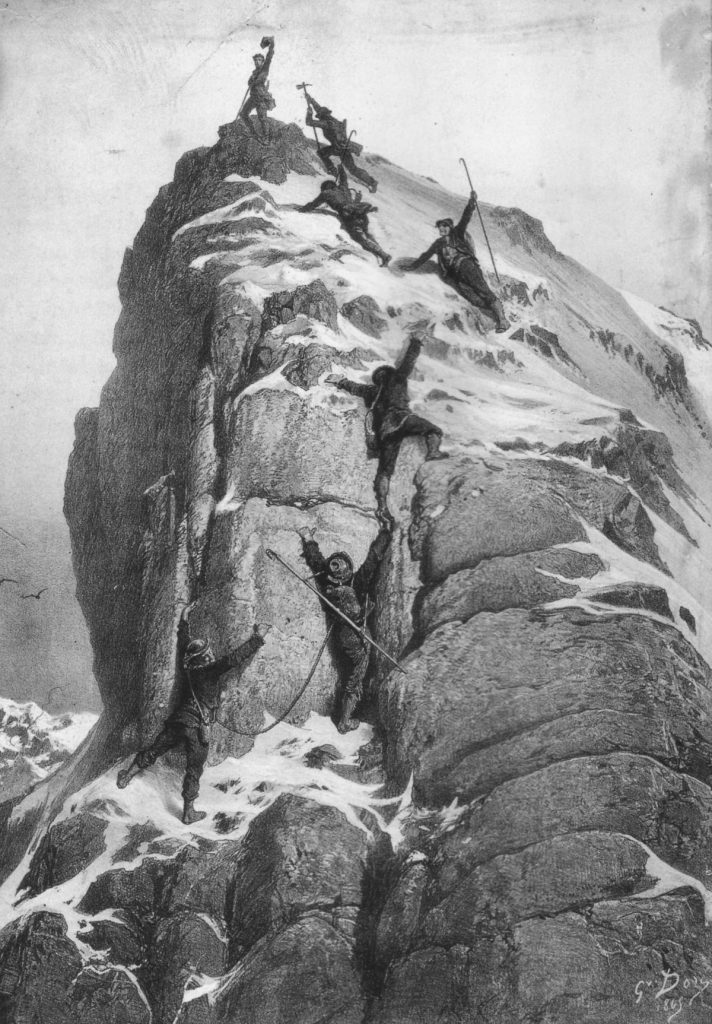

La presa della Bastiglia (nel 1789 e la prima salita del Cervino (1865): la caduta delle due fortezze di pietra ha cambiato il corso degli eventi, in montagna come in città. Oggi il Grande Mercato Globale ha cambiato di nuovo le regole (?) del gioco

Ogni anno, invariabilmente, arriva il 14 luglio. E ogni anno, invariabilmente, mi trovo a pensare a due cose, che forse a causa del clima (è estate, fa caldo!) mi si confondono nella mente: la Bastiglia e il Cervino. Anno 1789 la prima, anno 1865 il secondo, sono oggetti diversi e imparagonabili, ma a pensarci bene qualche punto di contatto, oltre al loro anniversario, ce l’hanno: entrambi fortezze di pietra, entrambi espugnati con un “assedio” seguito da un “assalto” (la terminologia militare non è a caso), entrambi hanno rappresentato un punto di svolta nel loro tempo. La presa della Bastiglia ha aperto la strada alla costruzione delle democrazie europee, la presa del Cervino ha chiuso il ciclo della Golden Age esplorativa e ha inaugurato l’era dell’alpinismo moderno. Questo nelle estreme semplificazioni dei sussidiari scolastici e della storia codificata (non da noi, dagli inglesi!) dell’alpinismo.

La realtà, lo sappiamo, è più fluida e complessa. L’affermazione della democrazia non si risolve con un “Allons enfants…”, e anzi non è da dare mai per scontata; e anche l’alpinismo vive di percorsi involuti e di chiaroscuri. Una delle aree di ricerca più interessanti, tra quelle sondate dagli storici contemporanei, riguarda le motivazioni dell’alpinismo, storiche, sociali, psicologiche. È una ricerca che supera, una volta per tutte, la classica definizione britannica dell’alpinismo, quella per intenderci espressa da Leslie Stephen nel suo Playground of Europe del 1871: “…andare in montagna, per come lo intendo io, è uno sport. Uno sport che, come la pesca o la caccia, ci mette in contatto con gli aspetti più sublimi della natura. In ogni caso è pur sempre uno sport, come il cricket o il canottaggio…”. Oggi pensiamo che la componente sportiva dell’alpinismo sia quasi trascurabile, rispetto all’insieme delle sue mille motivazioni (mille perché individuali e dalle infinite sfumature).

Per molti anni l’alpinismo fu terreno di sfida tra Stati

Torniamo al Cervino. Fin da subito, nella celebrazione dell’epopea della sua conquista, sono emerse le contrapposte individualità degli attori in gara, Jean-Antoine Carrel dal versante italiano e Edward Whymper da quello svizzero. Una competizione si è poi cristallizzata nel film di Luis Trenker La grande conquista del 1938. Ma la rivalità tra la guida valdostana e l’esploratore inglese (tutta da dimostrare) è un aspetto parziale e forse fuorviante dell’affaire Cervino. Il testo definitivo di riferimento è oggi il saggio scritto da Pietro Crivellaro, La battaglia del Cervino. La vera storia della conquista (2016), che mette in luce, lettere e documenti alla mano, la valenza politica di quella vicenda. Da una parte Quintino Sella, il neonato Cai, il giovane stato italiano e la costruzione del mito risorgimentale; dall’altro gli echi del colonialismo britannico, che si riverbera anche nella conquista dei Quattromila delle Alpi e nel nascente movimento turistico di massa.

La competizione tra stati, nella storia dell’alpinismo mondiale, è ben più forte della competizione tra individui: terminata, con netto vantaggio degli inglesi, la corsa alle Alpi, è cominciata la corsa alle più alte vette del mondo. L’Himalaya e il Karakorum come immenso terreno di confronto tra superpotenze, Gran Bretagna e Germania negli anni tra le due guerre, e dal secondo dopoguerra in poi ancora l’Impero britannico, Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina e Giappone. Motivo di ri-affermazione per chi aveva vinto la guerra, necessità di resurrezione nazionale per chi l’aveva persa, la conquista di ognuno dei 14 Ottomila ha avuto l’alto patronato di uno Stato: l’Annapurna dei francesi, l’Everest dei britannici, il K2 degli italiani, il Nanga Parbat dei tedeschi, il Lhotse degli svizzeri, il Manaslu dei giapponesi, il Gasherbrum degli americani, lo Shisha Pangma dei cinesi, nello scacchiere mondiale tra gli anni Cinquanta e Sessanta piantare la bandiera su una vetta vergine aveva un inestimabile valore politico. Le spedizioni erano organizzate militarmente, e spesso i militari ne facevano parte.

Il Grande Mercato Gobale è il vero sponsor delle odierne “imprese”. Anche di quelle suicide

E oggi? Chi sono gli sponsor dell’alpinismo contemporaneo? Qualche eco (imbarazzante) di alpinismo nazionalista sopravvive in qualche angolo del pianeta: la spedizione “femminile” italiana al K2 di quest’anno ne è un piccolo esempio. Ma la risposta alla domanda potrebbe essere, se non suonasse in qualche modo complottista: il Grande Mercato Globale. Affondano nel marketing le competizioni one to one, soprattutto nella corsa alla collezione dei 14 Ottomila, che si sono riviste negli anni Ottanta del secolo scorso: Messner e Kukuczka furono raccontati dai media come moderni Whymper e Carrel (i protagonisti negherebbero). Poi le vette più alte del globo, o le Seven Summits, o le traversate dei due poli, hanno attratto centinaia di nuovi competitor, sostenuti da aziende o alla peggio da fundraising: il primo al mondo, il primo per nazionalità, la prima donna, il primo disabile… il GMG non è mai sazio di record.

L’immensa cassa di risonanza fornita dai social media ha moltiplicato il fenomeno e ora piccoli Whymper/Carrel crescono ovunque. Con conseguenze a volte drammatiche. Ricordate, lo scorso anno, la morte di Anna Gutu e Gina Marie Rzucidlo sullo Shisha Pangma, a poche ore di distanza una dall’altra, a poche centinaia di metri dalla vetta? Entrambe volevano essere la prima donna americana a completare la collezione degli Ottomila. Entrambe hanno perso di vista, o hanno rinunciato, alla sicurezza. In altri tempi avrebbero meritato un film in stile Trenker, si sarebbero guadagnate il loro 14 luglio; oggi, nell’era bulimica del GMG, ci resta di loro solo un vecchio account Instagram. Una manciata di pixel destinati a evaporare in un mare di fasulle avventure commerciali.