Gli alpinisti di Mao

L’incredibile vicenda della prima spedizione cinese sull’allora inviolato versante nord dell’Everest, inviolato fino al 1960. Una conquista discussa e ricca di aspetti paradossali. Capaci però di fotografare con precisione un periodo storico

Qualche tempo fa, ricordate, si è scatenata in ambito alpinistico una piccola tempesta che ha coinvolto i vertici del Cai e scomodato persino personaggi di spicco del governo. L’oggetto del contendere erano le croci di vetta, che qualche pericoloso estremista avrebbe voluto eliminare (niente di più falso!) dalle cime delle montagne. Parole al vento, polemiche da cortile. Ora esce in libreria un titolo che di gran lunga supera, per portata storica e altezza delle vette, le croci nostrane. È la seconda opera tradotta per la collana Exploit di Corbaccio di Cédric Gras, geografo, viaggiatore e alpinista francese. La prima, Gli alpinisti di Stalin, raccontava la vicenda dei fratelli Abalakov, Vitalij e Evgenij, conquistatori delle più alte cime del Pamir, eroi nazionali, vittime delle purghe staliniane. Questa seconda opera si intitola Gli alpinisti di Mao e rievoca l’incredibile vicenda della prima spedizione cinese sul versante nord dell’Everest, inviolato fino al 1960.

Parrebbe, a prima vista, una storia buffa, simile a quella della squadra giamaicana di bob (se avete visto lo spassoso film della Disney, Cool Runnings, sapete di cosa parlo): dilettanti allo sbaraglio. Invece è molto di più. Personalmente, mi ha fatto molto riflettere sulla natura dei due nazionalismi, sovietico (oggi russo) e cinese, sui rapporti di fratellanza e competizione, amore e odio tra i due Paesi che si riverberano ancora oggi, ma con un completo ribaltamento dei ruoli: se nel 1960 era l’Unione Sovietica a insegnare tutto alla Cina, dalla rivoluzione comunista alla tecnica alpinistica, oggi è la Russia che si trascina nella scia economica della Cina. Una finestra aperta sui concetti di supremazia territoriale, portata in altissima quota, che rivela qualcosa anche dell’attuale conflitto tra Russia e Ucraina (e non è un caso che l’autore sia stato per anni direttore dell’Alliance Française a Donetsk e Odessa).

Cosa c’entrano le croci? C’entrano molto. Nell’Italia di fine Ottocento la campagna di “crocificazione” intensiva delle Alpi accompagnava il riallacciarsi delle relazioni tra la Chiesa, ormai spogliata del suo potere politico, e il nuovo Stato sabaudo. Nella Cina di Mao invece coincideva con la costruzione del culto della personalità del Grande Timoniere: compito degli alpinisti cinesi infatti era di riuscire nell’impresa in cui nei decenni precedenti gli alpinisti “colonialisti e capitalisti” britannici avevano fallito, cioè l’ascensione del versante tibetano che ora, dopo l’invasione, apparteneva alla Cina. Lassù avrebbero issato la bandiera a cinque stelle e vi avrebbero deposto un busto (portatile, in gesso) di Mao. In entrambi i casi, si trattava di operazioni ideologiche.

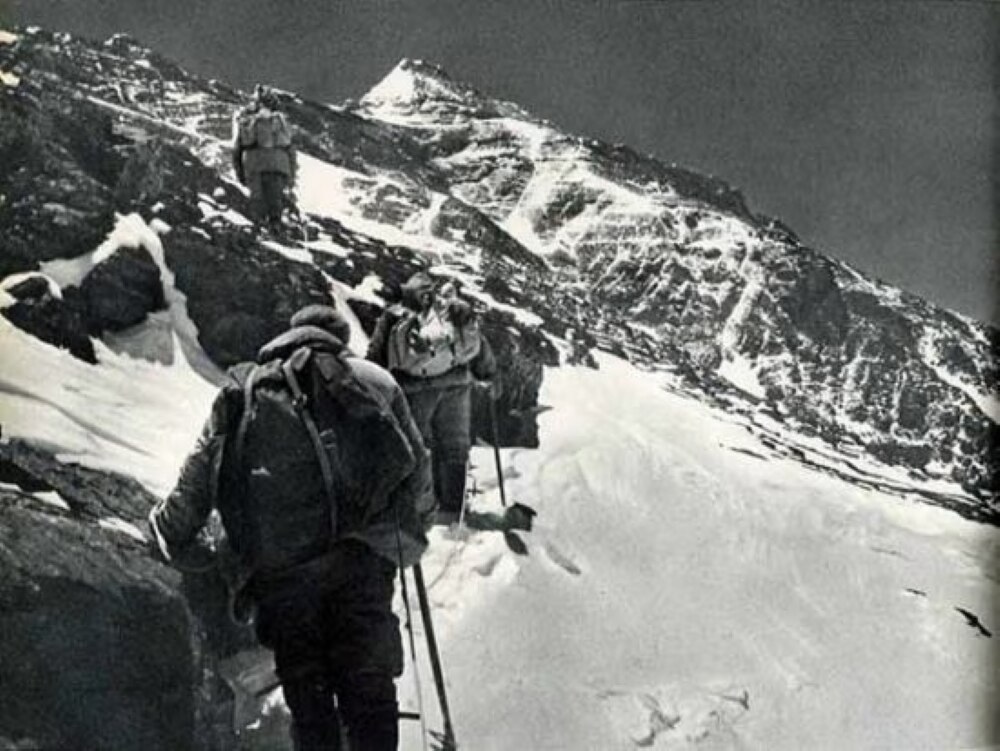

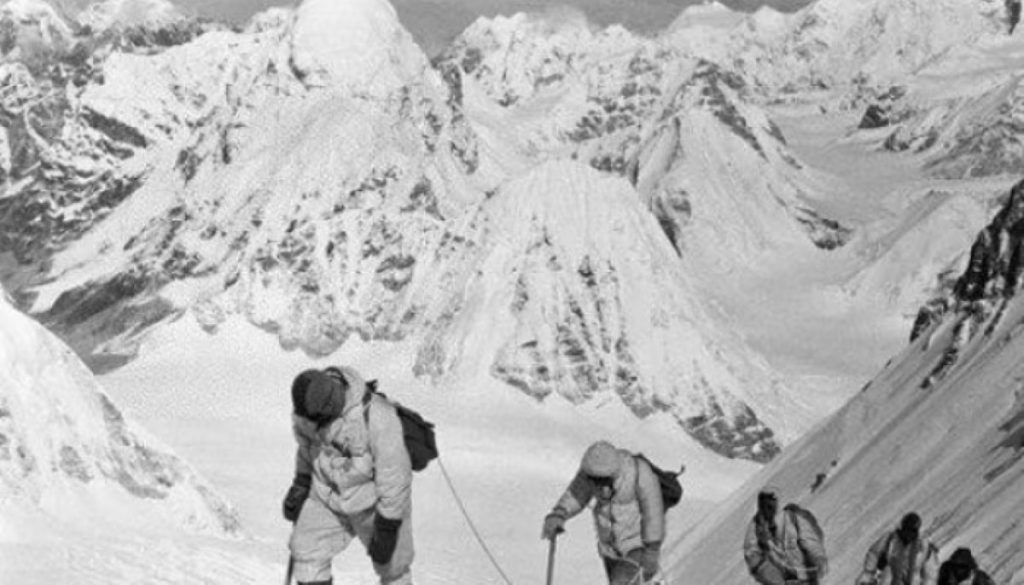

Spoiler immediato del libro (tanto trovate tutto su Internet, un resoconto completo della storia ce lo ha dato anche qui Stefano Ardito, quattro anni fa: tre alpinisti cinesi toccano la vetta del Chomolungma alle due del mattino del 25 maggio 1960. Sventolano la bandiera. Sistemano il busto del capo supremo, riparandolo in un cumulo di sassi. Scendono. Medaglie e festeggiamenti a grancassa. Ma Cedric Gras ci spiega che non è così semplice. Il suo lavoro di storico scava nei documenti dell’epoca, sia russi sia cinesi, alcuni inediti o del tutto dimenticati. E dall’indistinta massa dei conquistatori, che la propaganda ufficiale dipinge come soldati votati alla causa del maoismo, riesce a tratteggiare i caratteri individuali dei veri protagonisti: il sindacalista Xu Jing, il contadino Liu Lianman, il funzionario di partito Shi Zhanchun. Alpinisti per caso, o per dovere, che sotto la guida degli istruttori sovietici vengono prelevati dalle pianure del Fiume Giallo e proiettati nell’ignoto regno dell’aria sottile. In appena cinque anni salgono di quota, dal Minya Konka al Pik Lenin al Muztagh Ata, infine al Chomolungma. Li vediamo alle prese con abiti e materiali sempre inadeguati, con difficoltà tecniche inedite, con l’alimentazione scarsa a base di riso e piselli; li vediamo attraversare i peggiori drammi della storia cinese, le criminali illusioni del Grande Balzo in Avanti, la carestia che decima le popolazioni rurali, la cruentissima invasione del Tibet, la Rivoluzione Culturale che tutto spazza via. Li vediamo riunirsi, come “cellula di partito” sopra gli 8000 metri per decidere le strategie d’assalto.

In bocca sempre i più roboanti slogan maoisti, nel cuore chissà. Seguiamo gli stanchi passi di Jing, Lianman e Zhanchun fin quasi sulla vetta. Ma non saranno loro a calcarla: uno a uno, sfiniti, lasciano passare altri. Paradossi della storia: la prima spedizione nazionale cinese all’Everest vede vincitore un tibetano, Gonpo Dorje, seguito a stento dai comprimari di etnia Han, Wang Fuzhou e Qu Yinhua. Quest’ultimo subirà terribili amputazioni per aver tentato di scalare il Secondo Gradino, una parete di roccia a 8600 metri, alta 30 metri con 70 gradi di pendenza, a piedi nudi. Qui i britannici si erano sempre arresi. Qui Xu Jing, prima di accasciarsi definitivamente, raggiunge l’apice della sua personale leggenda, facendo da base alla piramide umana che riesce infine a superare il salto: da allora in poi lo chiameranno Scala umana.

E siamo in cima. Troppo buio per fotografare. Un quarto d’ora di rituali maoisti e comincia la discesa, in una tempesta (sono ormai arrivati i monsoni) che si trasforma in odissea. Ma davvero la cima è stata raggiunta? Gli alpinisti occidentali dell’epoca ne dubitano da subito. Anche i sovietici che li avevano addestrati: “…non solo non avevano alcuna esperienza di alpinismo”, scrisse in seguito un alpinista russo, “ma erano anche tutt’altro che sportivi (…) La loro convinzione ideologica, la loro fedeltà al Partito e la loro fede nell’ideale comunista compensavano la scarsa forma fisica…”. E Cédric Gras chiosa: “L’allievo mediocre, benché illuminato dal pensiero di Mao, aveva potuto superare il maestro così facilmente?”.

La comunità alpinistica occidentale è scettica. Tanto più che le spedizioni successive (la prima quella americana del 1963 che sale l’Hornbein Couloir) non trovano traccia né di bandiere né di busti di Mao. Gras si immagina perfino, un po’ malignamente, il busto che viene scaraventato nell’abisso dagli alpinisti sconfitti. Non ci sono maggiori evidenze dell’ascensione cinese di quante ce ne siano della scalata di Mallory e Irvine del 1924. Al netto della propaganda comunista e dei racconti teleguidati dei protagonisti, nulla prova il successo della spedizione cinese e anzi diverse incongruenze e imprecisioni nelle relazioni fanno propendere per il contrario. Commenta ancora il nostro autore: “La storia dell’alpinismo in Himalaya è piena di bugie e menzogne. Le ascensioni sono come i quadri nei musei: gli esperti stimano che il trenta per cento siano dei falsi”.

I cinesi, alla fine, sull’Everest si arrivano veramente. Ci mettono altri 15 anni: nel 1975 una spedizione, che Reinhold Messner definisce la più grande spedizione himalayana di sempre, riesce a scalare la cresta Nord e pianta sulla cima un treppiede di metallo, che tutti per gli anni a seguire possono vedere (oggi non c’è più, strappato dalle tempeste). Non sarà il busto del Grande Timoniere, e d’altronde anche la politica cinese sta cambiando, ma è una prova certa. E tuttavia non è una vittoria, né della Cina, sempre imprigionata nelle sue rigidezze ideologiche, né dell’alpinismo. L’epoca delle grandi spedizioni nazionali è alla fine: appena tre anni dopo arriverà lo stesso Messner a firmare insieme a Peter Habeler la prima ascensione senza ossigeno, e ancora Messner nel 1980 a compiere la prima solitaria, proprio sul versante nord.

Mao Zedong muore il 9 settembre 1976 e il suo successore Deng Xiaoping inizia un’opera di graduale demaoizzazione. La Cina entra poco a poco nell’economia di mercato, i milioni di cittadini stritolati dai campi di rieducazione della Rivoluzione culturale (tra i quali molti dei protagonisti dell’Everest) vengono riabilitati. Nel 2008, come gesto simbolico in occasione delle Olimpiadi di Pechino, la torcia olimpica viene portata dagli scalatori cinesi sulla cima del Chomolungma e il busto di Mao, che ci sia arrivato o meno, pare cadere del tutto nell’oblio.

E invece… La propaganda non muore mai, soprattutto se è funzionale alla causa del nazionalismo. E il nazionalismo cinese del XXI secolo è, se possibile, ancora più pervicace che ai tempi di Mao. Nel 2019, in occasione del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Popolare, viene rilasciato nelle sale il kolossal Pan deng zhe (The climbers), che di nuovo ripropone la versione ufficiale della spedizione del 1960, busto di gesso compreso, arricchendola di inediti eroismi. A dirigerla è il regista di Hong Kong Daniel Lee, tra gli attori Jackie Chan e la bellissima Zhang Ziyi. Lo spettacolo è assicurato da un budget stellare, mentre la verità… be’, di quella a chi importa?