Dall’alpinismo alla pittura. L’arte di Riccarda de Eccher

La Sezione di Gorizia del CAI celebra i suoi 140 anni con una mostra di acquerelli della pittrice di famiglia trentina, nata a Bolzano, e che oggi vive tra Udine e New York

Non sono molti al mondo i pittori che si dedicano alla rappresentazione delle montagne. Ancora meno sono quelli che si dedicano esclusivamente a questo soggetto. Tra quei pochi c’è Riccarda de Eccher. Riccarda dipinge montagne da più di vent’anni e lo fa usando la tecnica dell’acquerello, realizzando opere anche di grande formato.

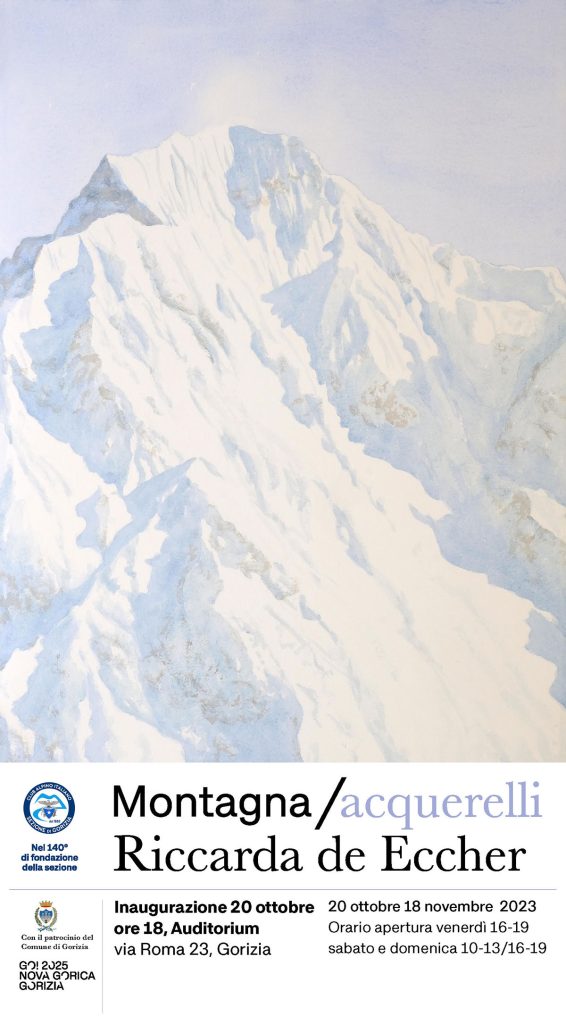

Il 20 ottobre inaugura una sua mostra personale a Gorizia, grazie all’iniziativa della sezione isontina del CAI che festeggia così i 140 anni dalla sua fondazione. La mostra, dal titolo “Montagna. Acquerelli”, ospita più di venti opere di vari formati, è allestita all’Auditorium della città ed è visitabile fino al 18 novembre.

Classe 1954, lunghi capelli sale e pepe, spesso raccolti in una treccia corposa, occhi vivi, attenti e indagatori, una corporatura snella e agile, temperamento irrequieto e generoso, Riccarda de Eccher è nata a Bolzano, è profondamente legata al Trentino, e oggi vive tra Udine e New York. In gioventù ha praticato per una decina di anni, molto intensamente, l’alpinismo, e ha anche all’attivo due importanti spedizioni extraeuropee. Il suo approccio alla pittura di montagna è dunque quello di una persona che ha conosciuto da vicino le Terre alte. I suoi piedi e le sue mani hanno toccato la roccia, diedri e fessure, placche e camini. Oggi continua a frequentare le vette da escursionista, ancora molto appassionata.

Riccarda, ha avuto e ha tuttora una vita molto dinamica. Come si definirebbe o come vorrebbe essere definita?

Probabilmente come un’esploratrice. Ho un sistema nervoso che non tollera la bonaccia. Esprimo il meglio quando sono spinta da un pensiero o da qualcosa che vedo davanti a me e devo esplorare.

In questa esplorazione, quanto ha ruotato e ruota tuttora attorno alle montagne?

Le montagne sono state sempre centrali nella mia vita. C’è stato un periodo, da giovane, in cui pensavo solo ad arrampicare. Poi mi sono messa a lavorare seriamente, mi sono sposata, ho avuto dei figli. La montagna sembrava fosse archiviata. Invece è sempre tornata fuori. Quando a 50 anni ho iniziato a dipingere non avevo minimamente pensato alle montagne, e invece unire questi due amori è stato un passaggio naturale.

Può spiegare meglio?

La montagna è il mio tema pittorico e di vita. È come se fosse la mia palestra, il cammino vero e la mia evoluzione come essere umano: il mio “gioco” è la montagna. Credo che la vera difficoltà con il passare degli anni sia restare innamorati delle cose, rinnovare il proprio amore. A vent’anni avevo le scalate, ora ci sono la pittura e il pensiero.

Lei è nata in Alto Adige, a Bolzano e ha frequentato le prime scuole a Egna, dove si parlava tedesco e italiano. Come ha percepito quell’ambiente?

La mia famiglia è trentina al 100%, in questo ultimo periodo ho studiato molto le mie origini. I miei erano irredentisti, sono finiti in un campo di concentramento e sono stati perseguitati dall’Austria-Ungheria. Ho scoperto che De Gasperi ha fatto un’interrogazione al Parlamento di Vienna per liberare la mia bisnonna, che aveva già dato due figli alla patria. Questo mi porta ad amare molto tutta la cultura legata ai confini, che ritrovo per esempio a Gorizia. Le culture di frontiera arricchiscono sempre, tant’è che ho trovato mio marito oltre il confine, a Lubiana.

Ha arrampicato per circa dieci anni: perché ha smesso?

C’erano state troppe morti e quel gesto si era vestito di lutto. Ho avuto molti amici morti. Ho cercato di reagire. Ricordo che il giorno dopo la morte di Tiziana Weiss, mia compagna di cordata e amica, sono andata ad arrampicare.

La sua scuola di roccia è stata quella di Trieste: com’era l’ambiente in cui ha vissuto quegli anni?

La gente che arrampicava in quegli anni era poca. Al disgelo andavamo verso il Ciavazes, la grande parete del Sella esposta a sud. Lì incontravi gente di tutto il Triveneto. Alle soste conoscevi tutte le cordate che salivano, proprio perché c’era poca gente. Diciamo che Trieste è stato il mio gradino di lancio. Nel 1977 sono stata invitata ad una spedizione veneta all’Annapurna III, capeggiata da Francesco Santon. Ho conosciuto un sacco di gente, come donna era facile. Di donne ce ne erano poche allora: eravamo molto corteggiate.

Come nasce la scelta e l’individuazione di un soggetto (nel suo caso una montagna) da dipingere?

Il soggetto è sempre pittorico. Dipingere all’acquerello è un percorso che non finisce mai, ogni volta c’è da imparare. Scelgo la montagna che mi permette, nel momento in cui la scelgo, di esplorare qualcosa dal punto di vista della resa pittorica. Poi ci sono le eccezioni, come nel caso del manifesto della mostra di Gorizia, che ho dedicato al Romboss Peak, il cinquemila pakistano sceso quest’anno da Enrico Mosetti, fortissimo alpinista e sciatore goriziano. È un omaggio al luogo che mi ospita.

Qual è la prima montagna che ha dipinto? E quella che ha dipinto più spesso?

La riposta a entrambe le domande è il Pelmo. Un mio amico dice che ho la “pelmite”. Lo avrò dipinto trenta volte. Ha una postura così regale, mio marito lo chiama il signor Pelmo. Mi piace sia dal Passo Staulanza sia dalla Val Fiorentina. Cambia tantissimo da un versante all’altro. L’ho anche dipinto dalla Valle del Boite, ma il Pelmo e il Pelmetto dalla Val Fiorentina sono una visione che non ha eguali.

In cima al Pelmo c’è stata?

Mai. Da giovane avrei potuto fare la Simon-Rossi, una classica via di alta difficoltà. Ma il Pelmo è una montagna marcia e pericolosa e ora non ci andrei. Mi manca la fase delle vie normali delle cime perché sono passata dalle scalate molto difficili direttamente alle passeggiate tecnicamente non difficili (sorride). Oggi vado in montagna con mio marito, che ha iniziato all’età di 40 anni. Sul Pelmo non lo avrei portato. Lì serve piede sicuro.

Allora il Pelmo è un soggetto puramente pittorico che carica di significato e desiderio dalla giusta distanza?

Sì. Però a proposito di vie normali quest’estate sono stata sul Monte Sernio, in Carnia, e ai primi di ottobre ero di nuovo al Foran de la Gjaline a dipingerlo. È una montagna molto bella esteticamente, per la composizione di volumi, e per il grigio perlaceo della roccia. E poi il fatto che sia stata salita per la prima volta da due donne nel 1879 nutre ulteriormente il mio amore per l’estetica di quella parete.

L’acquerello è una tecnica che richiede immediatezza.

Per meglio dire l’acquerello richiede due qualità antitetiche, freschezza e una enorme progettazione. I piani li costruisci dal chiaro allo scuro, perché il bianco non ce l’hai nella tua tavolozza e lo devi salvare usando il colore naturale della carta. Se non lo salvi non ce l’hai più, e non sono ammesse correzioni. Ogni volta che appoggi il pennello, il colore resta. Devi avere chiaro il progetto di come costruire un’immagine ma, accanto a questo, devi cercare di avere freschezza, perché la luminosità della carta attraverso la trasparenza renda brillante l’immagine. Deve sembrare che si sia dipinto da solo.

L’acquerello ha una certa tradizione. Quanto contano i pittori di montagna del passato nella sua ispirazione e nel suo stile?

Ho imparato moltissimo da tutti gli acquerellisti, in primis da Theodore Compton che sulla montagna non ha mai avuto eguali. Il figlio Edward Harrison aveva dei problemi di deambulazione e dei limiti fisici, invece il padre aveva aperto un centinaio di vie nuove. Veniva dalla montagna salita, toccata, arrampicata con un approccio simile al mio.

Lei si ispira anche a un artista friulano, vero?

Si ed è Napoleone Pellis, un artista del Novecento che dipingeva delle nevi magnifiche. Non ha lavorato mai all’acquerello, ma ho guardato con molta attenzione i colori che mescolava per la neve. Come Compton e Pellis, ho la fortuna di andare in montagna a piedi per dipingere, portandomi l’attrezzatura. Prediligo l’acquerello per poter dipingere da angolazioni che non siano solo quelle del fondovalle.

In quella fase di pittura “en plein air” porta già a compimento un’opera o è solo uno schizzo che completa in un secondo tempo in studio?

Normalmente arrivo a tre quarti del lavoro all’aria aperta. Mi dà molta emozione: ci sono le difficoltà create dal tempo e dalla luce che cambiano. L’emozione del lavoro in montagna è ineguagliabile. In studio sei condizionata dal pensiero e dalla tecnica che metti al servizio del lavoro, in montagna hai l’emozione.

È un modo per essere dentro l’azione così come quando si arrampica, quasi una forma di meditazione. Ci sono similitudini tra le due azioni?

Sono identiche. In studio quando lavoro perdo la concezione del tempo. Arrampicando sei dentro quella stessa intensità, in certe salite non mi ero accorta dell’arrivo del temporale. Anche per il rischio sono identiche: se sbagli con l’acquerello perdi tutto.

Lei è impegnata come giurata di “Leggimontagna” da sei anni, al Festival di Trento della scorsa primavera ha condotto degli incontri sul tema delle donne in montagna. In Friuli è un’attiva portavoce del gruppo “Salviamo i sentieri 227 e 228”, e ha recitato un breve monologo in apertura dello spettacolo ideato da Marco Paolini per l’anniversario del Vajont. Il sentiero 227 è ormai stato distrutto, ma il suo impegno attivo a favore delle donne, dell’ambiente e della cultura della montagna resta.

Il mio amore per la montagna mi porta a prediligere un modello che non rispecchi quello di Disneyland per i cittadini annoiati che rubano un’esperienza ai montanari. Ho la fortuna di poter dire quello che penso. Mi interessa l’aspetto del femminismo in montagna e quello di Trento sarà un appuntamento annuale. Penso di avere delle cose da dire e di avere gli strumenti per farlo. Sento una chiamata, e lo stesso vale per l’ambiente. Per quello di cui sono capace mi impegnerò sempre.