Oltre la meringa

Il concatenamento della Cresta di Rochefort e della Ovest delle Grandes Jorasses rappresenta uno degli itinerari a fil di cielo più classici e ambiti del Gruppo del Monte Bianco. È particolarmente impegnativo per la sua lunghezza e l’ambiente d’alta quota.

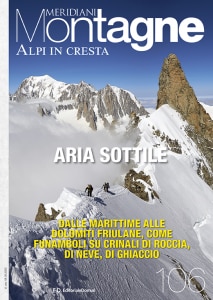

Tratto dal numero di Meridiani Montagne "Alpi in cresta".

A volte, in particolari circostanze favorevoli, sulle creste ghiacciate i venti dominanti creano le cosiddette cornici a “ricciolo”, che possono arrivare a sbordare parecchi metri su un versante della montagna, lasciando ammirati chi le osserva. Visti a distanza, lungo il filo della cresta, quei ghiacci sospesi ricordano certe spumose onde oceaniche arrotolate sulla cima: l’onda cresce, si avvolge su se stessa, si allunga verso l’abisso spinta dal vento. La massa glaciale protesa sul versante sottovento di una cresta può assumere proporzioni ciclopiche, di migliaia di metri cubi. Ed è a quel punto che si forma la mitica meringa degli alpinisti. Poi, ogni qualche decina d’anni, questa enorme massa collassa precipitando nel vuoto. E, piano piano, riprende a formarsi. Così ciclo dopo ciclo.

Meringa (Schaumrolle in tedesco, che significa anche cannolo arrotolato): nome azzeccatissimo. Venne dato per la prima volta dallo scalatore di Villach Kurt Diemberger nel 1956, quando riuscì a superare direttamente il tetto ghiacciato sotto la cima del Gran Zebrù grazie a manovre funamboliche. La meringa al Gran Zebrù! Come non ricordare. Ne riferì lo stesso Diemberger in un capitolo del suo fortunato Imaka. Leben zwischen 0 und 8000 (Tra zero e ottomila; prima edizione 1971; oggi riproposto da Hoepli): quella salita folle gli valse l’invito alla futura spedizione austriaca al Broad Peak e l’avvio a una carriera formidabile. La famosa meringa di Diemberger è crollata in una notte di giugno del 2001, rilasciando un boato apocalittico la cui eco è rimbalzata per lunghi secondi nell’Alta Val Venosta.

Anche il Monte Bianco ha la sua meringa. O meglio aveva, visto che anch’essa è crollata, nell’estate del 2018. Spuntava nel tratto che porta ai 4001 metri dell’Aiguille de Rochefort, sulla cresta integrale a occidente delle Grandes Jorasses. Le tensioni interne e i suoi equilibri si sono rotti ed è venuta giù all’improvviso, lasciando come ricordo la linea spezzata del distacco. Ma non c’è da fare i nostalgici, non c’è da scoraggiarsi, basterà aspettare qualche anno che i venti lavorino, trasportino, compattino, levighino e puntualmente la meringa ritornerà. Ritornerà con i suoi strati arrotolati, con la sua misteriosa capacità di proiettarsi nel vuoto, sopra il Glacier des Périades (sul versante francese), restituendoci dal vivo le sognanti fotografie di Georges Tairraz, che la ritraeva nell’epoca d’oro del sesto grado come una statua di marmo.

Sospesi nel vuoto

Ci stringiamo i ramponi e partiamo che l’alba è appena sorta. Il manto del ghiaccio è duro. Si cammina bene così ancora semiaddormentati. Fuori dalla stazione del rifugio Torino, che abbiamo raggiunto prendendo appena in tempo la prima corsa, puntiamo decisi alla Gengiva del Dente del Gigante, da dove si apre il grande scenario sulla cresta più bella del massiccio, e forse delle Alpi intere. Ho poco più di vent’anni, gli anni Ottanta sono agli sgoccioli, ed è tra poco che vedrò per la prima volta da vicino la famosa meringa del Bianco. La traverserò andando verso il nostro obiettivo.

L’obiettivo, mio e di Marco Villa (milanese, 12 fratelli, tra i quali molti forti alpinisti come Beppe, celebre guida di Courmayeur, e Mario, primo salitore di Oceano irrazionale al Precipizio degli Asteroidi con Ivan Guerini), è la traversata integrale della cresta ovest delle Grandes Jorasses, che concatenata a quella di Rochefort rappresenta una delle più spettacolari dell’intera catena alpina, insieme all’Integrale di Peutérey al Bianco, alla Corda molla al Monte Disgrazia e alla Biancograt al Bernina. Un itinerario su terreno misto decisamente impegnativo sia per la severità dell’ambiente d’alta quota, sia per la lunghezza del percorso. Saranno due giorni su e giù tra i tre e i quattromila metri, con una notte tra le stelle nel bivacco Canzio.

I passi mordono la coltre rappresa aggirando le Aiguilles Marbrées, il respiro regolare ci dà ritmo nella marcia. Ogni tanto diamo un colpo con l’asta della picca ai ramponi, per liberare i denti dallo zoccolo di ghiaccio che continua a riformarsi, passo dopo passo, come una piccola meringa personale. Un pendio più ripido, che punta a un evidente gendarme, e siamo finalmente all’inizio della Cresta di Rochefort, per i francesi l’Arte de Rochefort.

«Guarda, il Dente!».

«Da quassù sembra cariato».

«Si vedono anche i canaponi. Tra poco ci sarà la coda per arrivare in cima».

«Meglio andarcene subito».

Siamo sospesi nel vuoto, a sinistra l’Alta Savoia, a destra la Valle d’Aosta. In lontananza, illuminato dalle stelle, il puntino rossiccio dell’Aiguille du Midi; e si riconoscono tutti i satelliti del Mont Blanc du Tacul: la Pyramide du Tacul, il Pic Adolphe Rey, il Petit Capucin, il Grand Capucin, il Trident, la Chandelle. Ripartiamo, lasciandoci alle spalle una delle cime più note e frequentate delle Alpi, per buttarci nella solitudine della Rochefort.

Verso il nido dell’aquila

Per chi ci sta sopra, la meringa non è altro che un passaggio in piano. È, come dicevo all’inizio, osservandola di lato che manifesta la sua potenza simbolica di onda congelata. Ma noi siamo giovani, impazienti di arrivare alla fine della nostra prima tappa, per radunare i pensieri nel tepore del bivacco e prepararci alla grande cavalcata di domani. Dunque proseguiamo e superiamo la meringa senza troppo macerarci nelle meraviglie che i nostri occhi registrano. Conserviamo tutto dentro di noi per il dopo, per l’atteso dopo, quando avremo tempo di ripensare alle ore grandi vissute in quest’estasi di vita.

I ricordi, però, si fanno anche lacunosi: c’è una cima rocciosa, la Rochefort, poi altri pendii in salita e in discesa, manovre in bilico e poi una calata sul grande intaglio del Col des Grandes Jorasses, dove sorge il bivacchetto dedicato a Ettore Canzio, fondatore, nel 1904, del Club alpino accademico italiano.

Il Canzio è il nido d’aquila perfetto da evocare in una fiaba: dalla forma a semibotte, di legno e lamiera (oggi di un bel verde brillante), con le brandine ai lati e nel centro il tavolaccio inciso, di scritte e segni strani, con la punta di chissà quanti coltelli. Sorge in una sella di pochi metri quadrati, da una parte il vuoto precipita verso l’Italia con un salto di duemila metri, dall’altra si rimane alti sul Glacier de Leschaux che degrada verso la lontanissima stazione della cremagliera di Montenvers, inaugurata ai primi del Novecento e ancora oggi affollata meta turistica. L’acqua di fusione è presente a pochi metri dal colle: un filo sottile che riempie la borraccia in pochi minuti. Da qui, se la sera è limpida, si infuoca un tramonto senza pari. Lo Sperone Croz, teatro della prima salita alla Nord delle Jorasses (1935), dista appena un paio di centinaia di metri, e nei raggi radenti del tramonto emerge come una grande candela di luce dalla tetra parete. Più in là si trova lo Sperone Walker, salito da Cassin, Tizzoni ed Esposito nel 1938. L’intera parete ha una larghezza di circa un chilometro e mezzo: i due estremi sono il Col des Hirondelles e la sella a 3800 metri dove ci troviamo, soli di fronte alla notte che scende.

Negli anni sarei ritornato più volte al bivacco Canzio. Ma una in particolare avrà un che di bizzarro. Giunsi quassù insieme ad Alessandro Gogna e a Mario Pinoli, in elicottero, per dare una mano alle famose azioni ambientaliste di Mountain Wilderness, che in quell’occasione si concentravano sulla pulizia dei bivacchi in quota. Il progetto era portare a valle i rifiuti abbandonati dagli alpinisti in 13 siti del Monte Bianco. Ma tutto un programma era il nome – lo slogan – dell’operazione: “Proteggi il Bianco”, sponsorizzata da una nota marca di dentifricio. Comunque, a fine giornata, avevamo riempito un paio di grossi sacchi di juta tirando fuori dalle rocce intorno al bivacco lattine arrugginite, sacchetti a brandelli, vecchie pile, ed eravamo ripartiti in volo verso valle.

La lama delle Grandes Jorasses

Uscimmo di notte, carichi di attese per la giornata che ci avrebbe portato in cima alle Jorasses. La cresta davanti a noi, colpita dalla luce lunare, vibrava sotto il cielo nero. Erano le quattro, mancava un’ora all’alba. Attaccammo un canale di rocce rotte piuttosto delicato. Il fascio di luce della frontale schizzava a destra e a sinistra. Poi, con i primi raggi, le montagne intorno si illuminarono. Ma non la nostra, esposta in pieno occidente, che rimase nell’ombra gelida. Aggirammo sul versante italiano un grosso contrafforte dove ci facemmo ingannare da dei chiodi e sbagliammo strada, dovendo poi tornare sui nostri passi per riprendere la linea del crinale. A un certo punto la cresta rocciosa si fece sottile, sempre più sottile, fino a diventare una vera e propria lama che correva in orizzontale. Fu allora che procedemmo letteralmente a cavalcioni. Una gamba in Italia, una in Francia, i palmi delle mani aperte sulla roccia e hop!, un movimento in avanti del bacino. Così, per parecchi metri, cavalcando la nostra inerte montagna. Tra calate in doppia, risalite, passaggi di misto, su ghiaccio e ancora su granito (fino al IV grado con i ramponi), superammo in successione tutte le cime stagliate davanti a noi: Punta Young, Punta Margherita, Punta Elena, Punta Croz, Torre des Jorasses, Punta Whymper e infine Punta Walker, che segna a 4208 metri il culmine delle Grandes Jorasses.

Grande avventura, grandi solitudini di due giorni su roccia e ghiaccio. E una volta in cima? Non è finita, perché la discesa lungo la via Normale si può presentare complicata e anche pericolosa: obbliga a traversare (a quel punto di pomeriggio) sotto grossi seracchi sospesi. Si arriverà al rifugio di legno Boccalatte-Piolti e si riceveranno i complimenti di Franco Perlotto, gestore sensibile agli sforzi degli alpinisti. E quassù una seconda notte in quota, stanchi e soddisfatti, sarà altamente consigliata, con gli occhi ancora impressi dalla meringa che si sta riformando e dagli altri scenari vertiginosi, prima della discesa a valle sui ghiaioni e poi sui prati fioriti della Val Ferret.

Altri approfondimenti sul numero 106 di Meridiani Montagne “Alpi in cresta”.

Altri approfondimenti sul numero 106 di Meridiani Montagne “Alpi in cresta”.

MOLTI FILOSOFI E PEDAGOGISTI INDAGANO E SCRIVONO SULO STUPORE E SUL SENSO DI MERAVIGLIA.. ISTANTANEO MENTRE SI E’ IMMERSI IN UNA SITUAZIONE O CONSEGUENTE AL “… ripensare alle ore grandi vissute in quest’estasi di vita”.

Magari mentre in pasticceria si ammirano meringhe fresche e scatta il ricordo.

Non sempre c’e’ bisogno di grandi visioni o fotografie, basta soffermarsi a guardare una pietra raccolta ed ingrandirla..

SI SCOPRE ANCHE CHE ALCUNI SI DANNO DA FARE PER DISTRUGGERE GLI ATTIMI DI ESTASI..SPARGENDO RIFIUTI , DEIEZIONI O ANCHE SEMPLICEMENTE GRIDANDO A COMPAGNI O ALLO SMARTPHOPNE SATELLITARE NEL CORSO D I UNA ESCURSIONE.