45 anni fa la mitica solitaria sullo Scarason: a tu per tu con Marco Bernardi

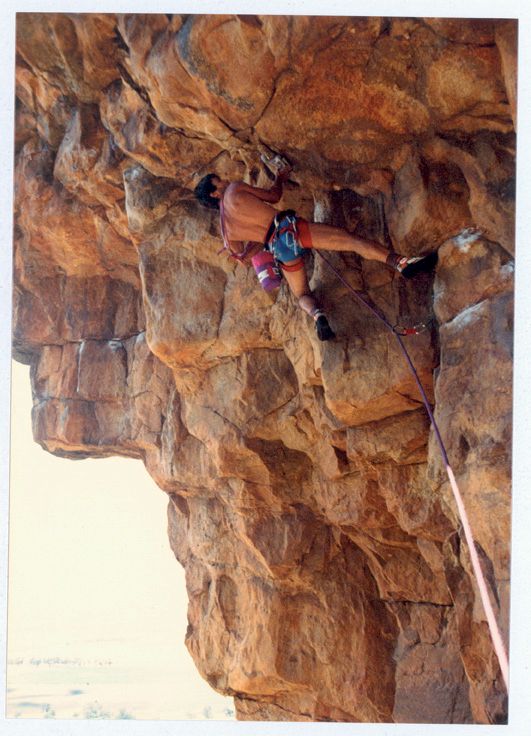

Roccia friabile, grandi strapiombi, oltre 400 metri di sviluppo. La prima solitaria della parete Nord-est dello Scarason sulle Alpi Liguri, è uno dei capolavori di un protagonista dell’alpinismo e dell’arrampicata sportiva. Che qui si racconta a 360°

Un pomeriggio di gennaio del 1981, un giovane alpinista piemontese raggiunge la base di una parete impressionante. Si chiama Marco Bernardi, sta per compiere ventitré anni, vive a Rivoli alle porte di Torino, ha compiuto le prime solitarie di vie mitiche come la Sud della Barre des Écrins e la Est delle Grandes Jorasses, tracciata da Gervasutti e Gagliardone nel 1943.

Se ci si basa alla quota e alla fama lo Scarason, 2352 metri, non regge il confronto con le vette che abbiamo citato. Ma la parete Nord-est di questa cima della catena del Marguareis offre “il massimo concentrato di difficoltà nelle Alpi Liguri” come scriveranno Andrea Parodi, Fulvio Scotto e Nanni Villani in Montagne d’Oc. Alessandro Gogna, che l’ha salita nel 1967 con Paolo Armando, ne ha lasciato una descrizione epica nel suo Un alpinismo di ricerca.

Il 27 gennaio 1981 Bernardi attrezza il primo tiro di corda, poi scende a bivaccare alla base. La mattina dopo riparte e in un giorno e mezzo è fuori, superando senza troppi patemi gli strapiombi di roccia marcia che avevano fatto impegnare a fondo Armando e Gogna. La sua salita, oltre che la prima invernale e la prima solitaria, è la terza ascensione assoluta della via.

Qualche anno dopo Marco non ha più voglia di rischiare la pelle in montagna, e si dedica all’arrampicata sportiva, una disciplina che contribuisce a fondare. Poi qualche problema fisico lo allontana dalla roccia. “Il ruolo di Bernardi va oltre il valore delle sue realizzazioni, è un personaggio di cerniera tra il “vecchio” alpinismo e la “nuova” arrampicata atletica” scrivono Gian Piero Motti ed Enrico Camanni nella loro Storia dell’Alpinismo.

“Il mio alpinismo non è durato molto, direi che è stato un innamoramento finito presto. So che è un tempo che non tornerà più, ma mi ha lasciato in regalo ricordi bellissimi” racconterà Marco molti anni dopo, nel 2025, in un convegno del Club Alpino Accademico.

Marco, è vero che hai scelto di dedicarti all’alpinismo da bambino?

Sembra strano, ma è proprio così. Da bambino andavo in vacanza con i miei in Val di Susa. Una sera, tornando in auto da una gita a San Sicario, mi sono trovato davanti a delle luci incredibili, e a un paesaggio dominato dallo Chaberton. Ho sentito il bisogno di esplorare quel mondo.

E poi cosa è successo?

A 9 anni ho dichiarato in famiglia che nella vita avrei fatto la guida alpina. Una zia escursionista mi ha spiegato che per farlo bisognava essere nati in montagna, ma non mi ha fatto cambiare idea. A 12 anni ho ricevuto in regalo Le mie montagne di Walter Bonatti, e mi sono immerso nel suo alpinismo stoico, che ben s’intonava alla mia formazione cattolica.

Quando sei passato dall’innamoramento alla pratica?

A 15-16 anni, quando ho iniziato ad arrampicare sui massi, naturalmente in scarponi. Nel 1975, con un amico, ho salito la via normale italiana del Monte Bianco. E’ stata una grande avventura.

Quando sei passato alle grandi pareti?

L’anno della svolta è stato il 1978, l’anno del servizio militare, che ho passato ad arrampicare in estate e a sciare d’inverno. Ho salito il Pilier Gervasutti del Tacul e la Via degli Svizzeri del Grand Capucin. La salita più bella, un anno dopo, è stata la mitica Sud del Fou, con l’amico Fabrizio Gualandi che non aveva quasi mai scalato in montagna. Ma è salito in “stile Yosemite”, con le jumar.

Conoscevi i protagonisti dell’alpinismo piemontese del tempo?

Non ancora. Poi però ho incontrato Ugo Manera e Lino Castiglia, e nel 1979 Gianni Comino e Gian Carlo Grassi. Con Gianni ho arrampicato poco, perché è morto sulla Poire nell’inverno successivo, ma da lui ho avuto una lezione di voglia di esplorare e di coraggio. Con Gian Carlo ho scalato tantissimo, aprendo decine di vie, dalle Jorasses alla Roccia Nera del Breithorn. A Yosemite abbiamo salito il Nose e la Salathé.

Poi ti sei dedicato alle solitarie, che ti hanno fatto passare alla storia….

Grazie a Gianni e Gian Carlo ho capito che alla base dell’alpinismo ci sono l’esplorazione, la tecnica e il coraggio. Rischiare per un ideale è una delle cose che caratterizzano la specie umana. Ho iniziato con la parete Sud della Barre des Écrins, ho proseguito concatenando il Pilier a Tre Punte e il Pilier Sans Nom del Tacul.

Quindi è arrivata la Est delle Jorasses, il tuo capolavoro

Avevo letto il libro di Gervasutti, e poi sulla Rivista della Montagna il racconto della ripetizione di Joe Tasker e Dick Renshaw. Ho lasciato a mia madre un biglietto che diceva “sono andato sulla Est delle Jorasses, torno tra qualche giorno”. Ma a lei bastava sapere dov’ero per stare tranquilla.

Quanto ti sei dovuto impegnare?

E’ stata una grande avventura, in un ambiente dove non c’era nessuno. La salita al Col des Hirondelles, cercando una via tra i crepacci, è stata pericolosa. In confronto, quando ho salito in solitaria il Pilier Derobé del Monte Bianco, sul ghiacciaio c’erano tracce e in giro c’erano altre cordate. Sembrava quasi affollato.

Quanto hai impiegato per la Est? Quanto ti sei autoassicurato?

Pensavo di impiegare tre giorni, me n’è bastato uno. Mi sono assicurato per 150 metri, forse meno. Cercavo di salite in libera il più possibile, mi è andata bene all’inizio, dove cadono pietre, e prima del grande diedro, su una placca liscia che era in parte ghiacciata.

Poi lo Scarason, dove hai affrontato il mito di Gogna.

Ho deciso all’ultimo momento, avevo letto il racconto horror di Gogna, ma è stata un’esperienza tranquilla. Ho dovuto ribattere i chiodi ma sono salito veloce, bivaccando sull’amaca prima dell’uscita. Ne ho parlato con Alessandro, lui era stupito, ma dal 1967 al 1981 il livello tecnico era salito. Io ormai passavo sul 7b/7c, e sullo Scarason non ho avuto problemi.

Hai mai pensato di vivere di montagna?

Sì, ma senza crederci davvero. Sono diventato guida alpina, ho portato dei clienti su grandi vie come il Linceul delle Jorasses e la Ovest del Dru. Ma erano “clienti-amici”, pagavano per aiutarmi a realizzare i miei progetti.

All’improvviso, hai lasciato il grande alpinismo per dedicarti all’arrampicata sportiva.

Dopo le grandi solitarie mi sono accorto di non avere più le motivazioni. Se avessi cercato qualcosa di più serio, avrei dovuto rischiare davvero la pelle. Mi sono dedicato a grandi pareti di bassa quota, da Yosemite alla Sardegna, e poi alle falesie. Ho scalato a lungo con Andrea Gallo e Giovannino Massari, poi Foresto è diventata un laboratorio. Ricordo la via dei Nani Verdi a Foresto, un bel 7a, poi Papy on sight in Verdon e Nonna Abelarda, una mia via di 7c alla Parete dei Militi.

A proposito di Valle Stretta, tu hai avuto un ruolo anche nella nascita delle gare di arrampicata.

Sì, con Andrea Mellano ed Emanuele Cassarà. Mi sono allontanato quando si è iniziato a puntare sulla plastica, sulle pareti artificiali. Io pensavo a gare sulla roccia, magari con la corda dall’alto come in Russia.

Poco dopo hai spesso di arrampicare. Ti eri stufato?

No, nel 1986 ho iniziato ad avere dei problemi muscolari, non riuscivo ad allenarmi, ero sempre dolorante. Avevo delle microlesioni, nessuno me le ha mai spiegate davvero. Ma era arrivato il momento di smettere.

Da allora sono passati 40 anni, una vita. Cosa hai fatto?

Ho lavorato come consulente informatico, e ho continuato ad andare in montagna e in natura. Un po’ di canoa su fiumi e torrenti, molto scialpinismo, molta mountain-bike alla ricerca di percorsi selvaggi, portando la bici in spalla per lunghi tratti in salita e poi tuffandosi giù alla ricerca di una discesa.

Lo fai anche in questi giorni?

Ora no, perché da un mese e mezzo, scendendo in mtb, mi sono rotto una clavicola. Ma torno presto!