A tu per tu con Hanspeter Eisendle: “fra le montagne cerco la pace”

La guida alpina altoatesina del team Salewa, si racconta: dai primi vagabondaggi fra le vette di casa alla scelta di abbracciare l’alpinismo a 360 gradi, spaziando fra il mondo delle spedizioni e le difficili vie su roccia

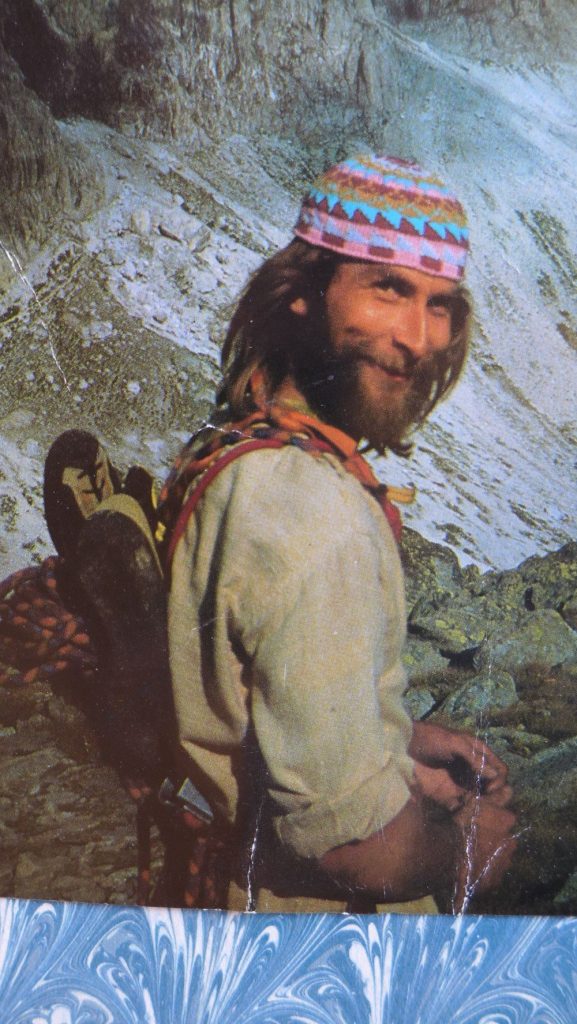

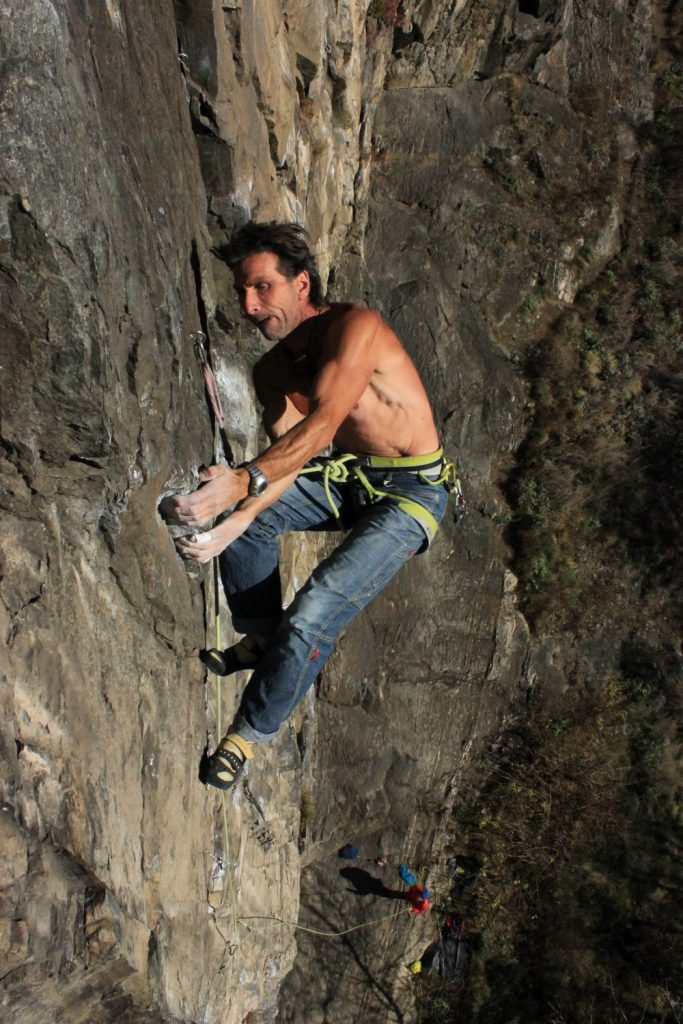

Anticonformista fin nel midollo. È questa l’impressione che ho avuto intervistando Hanspeter Eisendle, arrampicatore dolomitico di altissimo profilo oltre che affermato alpinista. Nato e cresciuto a Vipiteno, in Alto Adige, ad Eisendle manca solo un anno per attraversare la soglia dei settanta. E non si tratta di una considerazione indelicata ma di un attestato di stima, contornato da una buona dose di stupore: perché il suo modo di approcciarsi alla montagna e all’alpinismo – nonostante l’età che avanza o “la regola della natura”, come la definisce lui – è rimasto invariato, puro come quando da bambino si rifugiava in montagna per sfuggire alle pressioni di una società che già sentiva andargli stretta.

«All’inizio la mia passione per la montagna non aveva nulla a che fare con l’alpinismo», confida. «Ciò che volevo era soltanto andare in un posto che non fosse istituzionalizzato e starci da solo, per conto mio. Il fatto che fossi circondato da montagne e che dunque quel posto fosse in montagna è stato qualcosa di secondario: se fossi nato nel deserto o al mare, avrei cercato gli stessi stimoli in quegli ambienti lì».

E com’è che il richiamo verso l’arrampicata e l’alpinismo ha iniziato ad insinuarsi in queste tue prime scorribande?

«In maniera del tutto naturale, quasi senza accorgermene. Si trattava di anni difficili qui in Alto Adige: gli anni immediatamente successivi alla notte dei fuochi che aveva sconvolto l’Italia. Questo territorio di confine, soprattutto i valichi e i sentieri, era sottoposto a controlli massivi da parte dei militari e della Guardia di Finanza, per sventare ogni possibile nuovo attentato. Ed io, che ero soltanto un ragazzino, amavo muovermi in questo contesto. Mi sembrava di giocare ad indiani contro cowboy e, anche se naturalmente non avevo nulla da nascondere, mi piaceva cercare di evitare i controlli avventurandomi sulle creste, dove già incominciava l’alpinismo. Lo facevo in modo del tutto inconsapevole, spesso solo. Poi iniziai a coinvolgere qualche amico, con i quali infine, più in là negli anni, decidemmo di iniziare ad arrampicare».

Seguendo, anche nell’arrampicata, uno stile di “fuga” simile?

«Diciamo di sì. All’epoca, mentre mi avvicinavo al mondo dell’alpinismo e dell’arrampicata, l’Alpenverein di Vipiteno organizzava svariate uscite e gite domenicali, a cui partecipavo ogni tanto. Ma mi resi subito conto che lo facevo malvolentieri. Cercavo qualcos’altro, non so se “fuga” sia il termine corretto. Mi sembrava che andare in montagna con gruppi di venti persone fosse qualcosa di troppo affollato. E il principio è rimasto uguale anche nella mia carriera successiva come guida alpina. Cerco di convincere i miei clienti affezionati ad andare dove gli altri non vanno, evitando vette blasonate come il Cervino o il Monte Bianco e preferendovi cime più strane, nascoste e meno frequentate, dove la montagna è in un certo senso più pura».

Parlando appunto della tua carriera di guida alpina, che porti avanti con successo ancora oggi, come sei arrivato a capire che questa poteva essere la tua professione?

«Sul finire degli anni Settanta insegnavo educazione artistica in una scuola media della Val Gardena, dopo aver frequentato la scuola d’arte. Mi piaceva: era una materia lontana dalla pressione e dalle regole sistematiche della matematica o della fisica. La mia sfida e il mio obiettivo, come professore, era quello di ridestare nei ragazzi una creatività sincera e lo trovavo un compito bellissimo ed affascinante. Ma in un certo senso mi sentivo tagliato in due. Da un lato c’erano gli orari di lavoro, intransigenti, dall’altro il mio desiderio di libertà, che potevo coltivare solamente nel tempo libero. Capii ben presto che stare in montagna era l’unica attività capace di farmi sentire tutt’uno con me stesso, superando questa sorta di scissione. Sentivo i racconti di alcuni amici, che avevano cominciato con i corsi guida, e pensavo che mi sarebbe piaciuto molto provare».

Incuriosisce la tua fascinazione per l’arte. Come ti sei avvicinato a questo mondo?

«Tutto merito di mio padre, l’artista di casa. Lui era un negoziante a Vipiteno e nel tempo libero dipingeva dei quadri ma soprattutto cercava nel bosco radici di legno per intagliarle e crearvi alcuni omini o delle facce. Ricordo che lo osservavo estasiato e mi interessava molto quest’aspetto di lui, che raramente intravedevo: la sua parte più irrazionale, slegata al vendere qualcosa per ricavarvi del denario. L’interesse per l’arte in generale mi deriva specificatamente da lui».

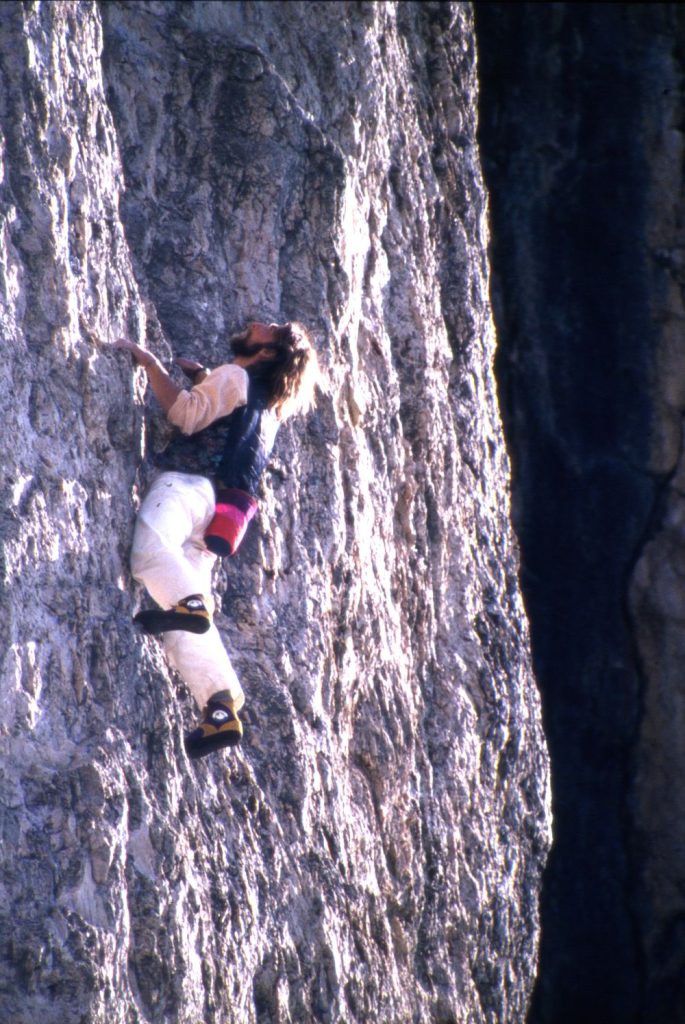

La cosa che più colpisce della tua carriera è l’eterogeneità dell’approccio: dall’arrampicata su roccia alle spedizioni, non ti sei mai davvero specializzato.

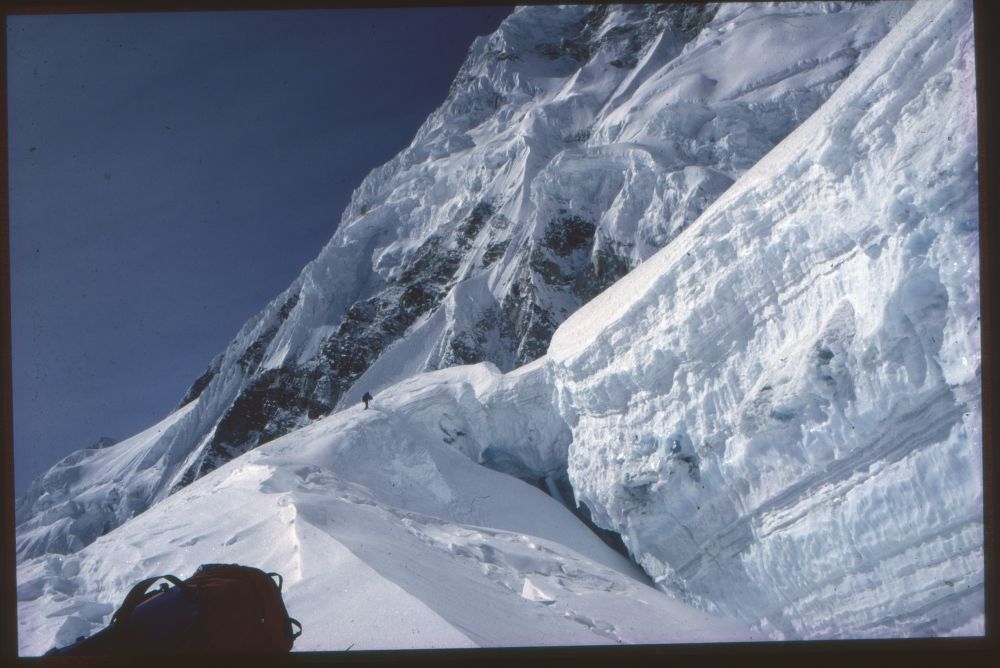

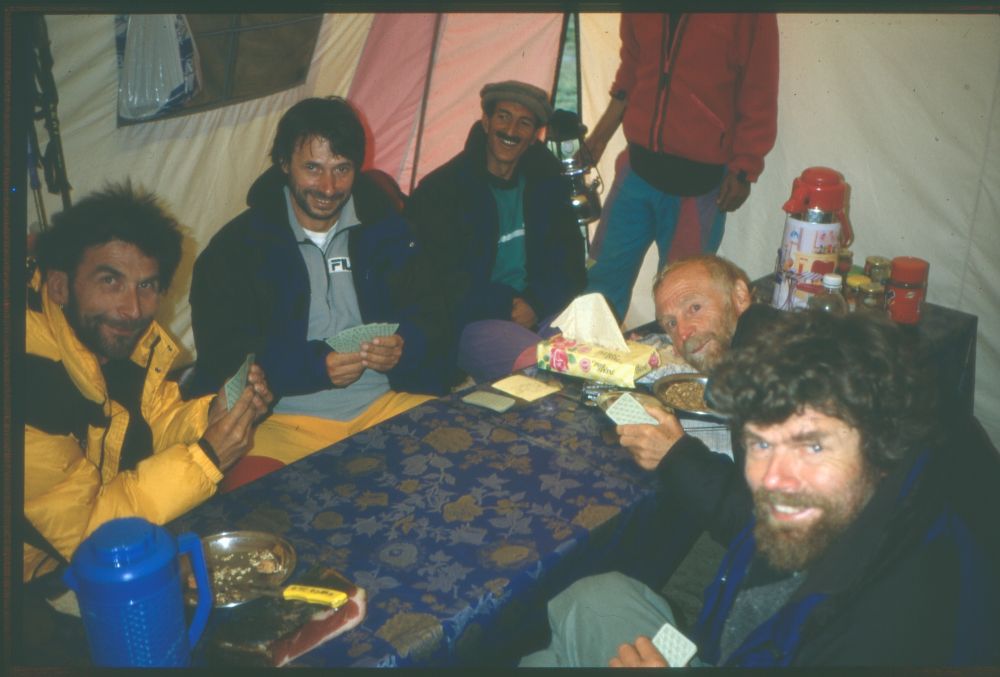

«Occorre dire che negli anni Settanta e Ottanta l’alpinista era meno specializzato di adesso. Per questo il mondo delle spedizioni mi attirava al pari dell’arrampicata su roccia. La montagna è fatta di tutti questi elementi, dal mio punto di vista: roccia, ghiaccio, quota, difficoltà. Mi piaceva interessarmi ad ognuno di essi: perché dover scegliere? Fu così che nel 1980 Reinhold Messner invitò Hans Kammerlander e me ad andare con lui in Nepal, forse perché eravamo gli unici due in Alto Adige disposti a farlo e con una visione della montagna simile. Ricordo che in quel periodo stavo valutando di cambiare vita: studiavo già per diventare guida ma insegnavo ancora a scuola. Reinhold mi telefonò, mi chiese la mia disponibilità e, dopo appena tre minuti di riflessione, lo richiamai per rispondergli di sì, licenziandomi da scuola dieci minuti più tardi».

Con il senno di poi, fu la scelta giusta?

«Questo non potrei mai dirlo. In fondo non possiamo sapere come sarebbero andate le cose se avessi scelto altrimenti. Eppure credo che per me il punto sia un altro: il fatto di mettersi in gioco al cento per cento in una cosa, che spesso significa escluderne innumerevoli altre, mi ha permesso di essere quello che sono ora. E quando investi così tanto non hai motivo di doverti chiedere se la strada sia quella giusta o l’unica possibile».

Seguisti lo stesso ragionamento quando abbandonasti il mondo delle spedizioni? Volevi metterti in gioco al cento per cento su roccia?

«Lì forse le ragioni erano più pratiche che filosofiche. Le spedizioni costavano molto. E ben presto mi ritrovai a dovermi decidere: per continuare, avrei dovuto lavorare con gli sponsor, fare conferenze e serate, in pratica senza più lavorare come guida alpina. Ma qualcosa dentro di me mi diceva che non era la decisione giusta. Ho visto come vivevano Reinhold, Hans e tanti altri ed io mi sentivo più a mio agio nel fare la guida, lasciando al tempo libero i miei progetti personali. Con ciò non voglio dire che loro sbagliassero o che esista una scelta migliore dell’altra. Da parte mia pensavo semplicemente che scendere a compromessi fosse quello da cui ero sempre rifuggito, non volevo cambiare».

Forse è proprio questo tuo approccio privo di compromessi che ti ha permesso, nel 2014, di vincere il Premio Paul Preuss: uno che i compromessi li eliminava tutti.

«Per me fu un onore. Credo che l’alpinismo sia fatto di tre elementi: la quota, il grado di difficoltà e, il più importante, l’esposizione. Senza corda, senza chiodi e senza imbrago, seguendo lo stile di Preuss, sei nell’esposizione più pura e grande. Io stesso l’ho provato diverse volte. Con questo non voglio dire che l’esposizione sia un elemento da idealizzare, ma resta ammirevole in quanto si configura come l’esperienza umana più selvaggia e primitiva. Il senso non è morire, ma minimizzare il rischio, in un’esperienza di autentica libertà che ti porta ad essere responsabile di te stesso. E che personalmente ho sempre cercato, fin da bambino».

Cosa di quel bambino rimane nell’Hanspeter di oggi? E che cosa ti auguri per il futuro?

«Partendo dall’ultima domanda: di rimanere sano più a lungo che posso. E soprattutto essere in grado di sentire quando è venuto il momento di smettere veramente. Cogliere in tempo i segnali che la vita mi darà. Mi piacerebbe anche cominciare a fare meno la guida e tornare ad intraprendere qualche viaggio, per scoprire posti nuovi. Me lo ripropongo ogni anno ma mi rendo conto che ai miei clienti più fedeli, con cui vado in montagna da quarant’anni, è difficile dire di no. Chiaramente non facciamo più i “vioni” di una volta, ma con il tempo ho capito che la qualità esiste su ogni livello. Ed è quella, la qualità, che bisogna cercare: il livello è secondario. Questo è un principio che mi lega molto anche a Salewa, mio sponsor ormai da oltre otto anni. Abbiamo la stessa filosofia, loro nell’economia ed io nella montagna: una buona strada protesa al futuro, una famiglia di cui mi fa piacere far parte. E poi sì, sarei felice di tornare a vagabondare come facevo da bambino e direi che questo è il desiderio che mi è rimasto, intatto, da allora».

Vuoi consigliare, da buona guida-vagabonda, una cima dove ti piace avventurarti con i clienti, o da solo?

«Un bell’esempio è per me il Sas dla Crusc, in Val Badia, dove l’arrampicata è ancora abbastanza severa ed è difficile trovare altre cordate. Lì c’è sempre un’atmosfera che mi piace e che mi dà pace, diversa dalle pareti dei vicini passi dolomitici, come il Sella o il Gardena. Io cerco ancora questo: un’esperienza di montagna più arcaica, che mi dia pace».