Gervasutti, Bonatti, Moro: tre Natali ad alta quota

Altro che regali e panettone. Il 25 dicembre per alcuni dei più forti alpinisti italiani della storia è legato a ricordi straordinari. In parete. Dal Cervino all’Annapurna, tra felicità e, purtroppo, tragedie

Succedeva tanto tempo fa. I parroci dei villaggi alpini impedivano alle guide di partire la domenica senza essersi comunicate. Così i clienti, che magari erano anglicani, per iniziare un’ascensione dovevano aspettare l’ite missa est di una celebrazione antelucana, o rinunciare. Ci sembra strano, in tempi in cui i rifugi sono più affollati delle chiese, eppure allora era così. Persino la più narrata delle epopee alpinistiche, la conquista del Cervino nel 1865, iniziò con una messa celebrata dall’abbé Amé Gorret, che poi si unì a Jean-Antoine Carrel e compagni sulla Cresta del Leone.

In seguito, il controllo della Chiesa cattolica sulle coscienze si è allentato, la storia dell’alpinismo ha visto fior di sacerdoti inerpicarsi per crode e ghiacciai, e le messe al limite si dicevano sulle cime, come fece don Jean Bonin nel 1893 in vetta Monte Bianco. Ma Natale a lungo è rimasto un tabù. Niente alpinismo il 25 dicembre, nel presepe piccozza e ramponi non avevano diritto di cittadinanza. Non che le guide se ne dolessero troppo: di solito quel giorno faceva un freddo cane.

Ci voleva un’altra rivoluzione del pensiero per smuovere le cose: scalatori più bravi e meno freddolosi, menti più laiche. Qualche alpinista ateo, magari. La storia novecentesca è ricca di panettoni consumati ad alta quota, e chissà quanti di noi si sono concessi un Natale alpinistico. Frugando nella memoria e in libreria, ne ho trovati tre celebri, di tre diversi decenni, che vale la pena di ricordare.

Giusto Gervasutti solitario sul Cervino

Il primo è il Natale di Giusto Gervasutti sulla vetta del Cervino. Siamo nel 1936, l’estate ha visto la grande, drammatica vittoria insieme a Luciano Devies sulla Nordovest dell’Ailefroide. Giusto ne è uscito malconcio, ma dopo due mesi di convalescenza, riprende ad arrampicare e arriva all’inverno in ottima forma. Il 20 dicembre è sul Breithorn con gli sci e dalla vetta guarda verso la Gran Becca: “Io non avevo ancora salito il Cervino dal versante italiano. Sorse in me il desiderio prepotente dell’avventura nuova e ignota” scrive nel suo libro (postumo) Scalate nelle Alpi (Vivalda).

I giorni seguenti passeggia per Torino, tra gente festosa, mamme e bambini carichi di pacchi, fanciulle ridenti, e una strana nostalgia “che aumenta ancora il piacere del prossimo distacco da tutto questo mondo”. Fatto sta che alle 8.30 del mattino del 24 esce dal rifugio Luigi Amedeo, a 3850 metri sulla Cresta del Leone, e comincia la sua solitaria ascensione. Ecco il Linceul, dove anni prima è perito l’amico Amilcare Crétier, poi la cresta del Pic Tyndall, dalla neve instabile, su cui procede “come un equilibrista sulla fune, librato tra due abissi di quasi mille metri”. L’Enjambée, il Col Felicité, la Scala Giordan sono superati metro a metro, scavando nel ghiaccio più infido, e alle 14.10 è in vetta. La discesa è funestata dalla perdita della piccozza (verrà sostituita il giorno seguente con un manico di scopa appuntito). Gervasutti rientra in rifugio alla luce della luna piena: “…mi preparo qualcosa di caldo con un provvidenziale fornello a spirito. È la notte di Natale (…) Nel chiarore lunare le montagne intorno sembrano irreali, evanescenti. Mi pare di essere in un mondo di sogno e di vivere una favola per piccini”.

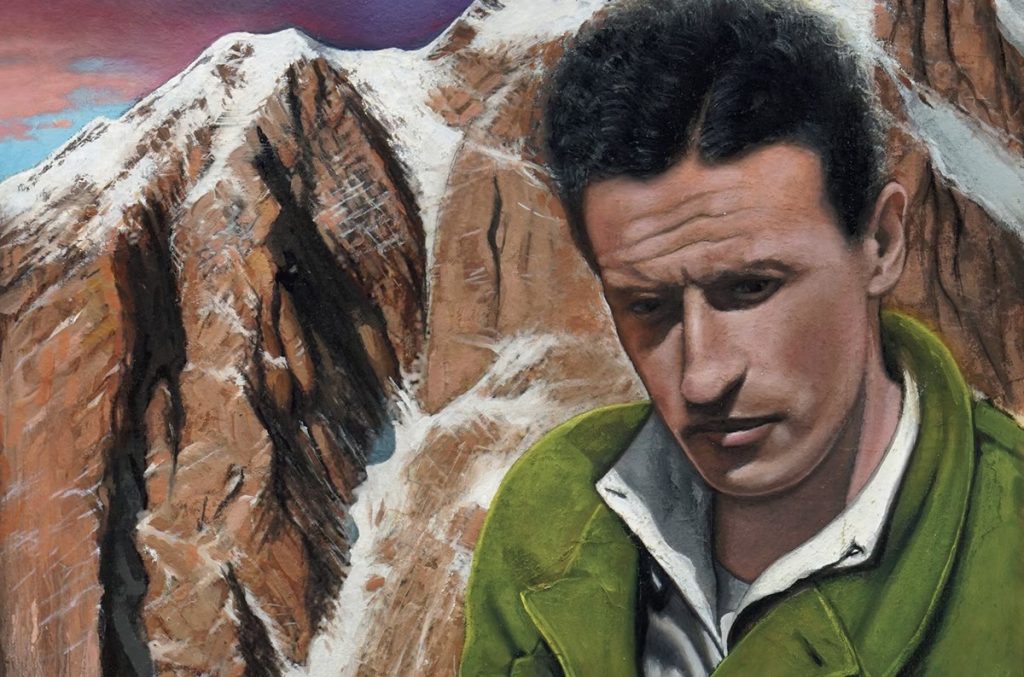

Walter Bonatti nella tempesta sul Monte Bianco

Vent’anni dopo, 1956, il sogno diventa tragedia. Walter Bonatti ha appena 26 anni ma è già il più grande alpinista italiano. Alle spalle ha la Est del Grand Capucin, la solitaria sul pilastro del Dru e una serie incredibile di prime ripetizioni e invernali, nelle Dolomiti e sulle Occidentali. Da marzo a maggio ha compiuto la prima traversata con gli sci delle Alpi, 1800 chilometri, 146.000 metri di dislivello.

Il 24 dicembre si trova con Silvano Gheser al bivacco della Fourche (oggi inagibile): meta è la via della Poire in prima invernale. Con loro ci sono Jean Vincedon, aspirante-guida francese, e lo studente belga François Henry, diretti invece allo Sperone della Brenva. Entrambe le cordate partono alle 2.30 del 25, con un tempo apparentemente splendido. Alle prime luci dell’alba, nella neve instabile e sotto il tiro dei seracchi, qualcosa dice a Bonatti che è meglio abbandonare l’impresa: ripiegheranno anche loro sullo Sperone. Un’intuizione che gli salva la vita: un’enorme valanga infatti spazza poche ore più tardi il versante della Brenva, dalla cima del Bianco fino al ghiacciaio.

La cordata Bonatti-Gheser, più veloce e allenata di quella franco-belga, si trova in breve in testa sullo Sperone; tutto procede bene fino a cento metri dal Colle della Brenva, quando una tormenta improvvisa investe il massiccio del Bianco: presto si fa buio e le due cordate sono costrette al bivacco, immerse in un freddo estremo.

All’alba del 26 la tempesta di neve infuria ancora ed è Bonatti a trascinare i compagni semicongelati verso la vetta e la salvezza, dopo aver formato un’unica cordata. In vista della cima, in un vento da nord quasi insostenibile, le due cordate si separano di nuovo per salire più agevolmente, ma presto i due transalpini vengono distanziati. Bonatti deve salvare sé stesso e il compagno, ormai piegato da gravi congelamenti, e soltanto col buio, dopo la discesa dalla cresta delle Bosses, i due riescono a raggiungere il rifugio Vallot, dove passano la notte a 18 sottozero. Vincedon e Henry invece non lo raggiungeranno mai: infatti hanno preso l’inspiegabile decisione di tornare indietro per calarsi direttamente su Chamonix, infilandosi nel canalone dell’Ancien Passage, carico di neve fresca e pericolosissimo.

Bonatti e Gheser ci mettono altri due giorni a scendere dal Vallot al rifugio Gonella, con Gheser senza scarponi e i piedi fasciati, e Bonatti che si salva rocambolescamente dalla caduta in un crepaccio. E finalmente, il 30, vengono raggiunti dalla squadra di soccorso guidata dall’amico Gigi Panei: “Un’ora più tardi cominciammo a discendere la montagna tra larghi fiocchi di neve che avevano ripreso a cadere” racconta Bonatti in Montagne di una vita (Baldini&Castoldi). “Il mio compagno, naturalmente, veniva calato con le corde dagli amici. Era un’immagine che riassumeva in sé tutta la nostra drammatica esperienza. E pensare che doveva essere il nostro Natale più bello”. Intanto, sul versante francese, Vincedon e Henry vengono individuati da un elicottero, che però precipita sul ghiacciaio: il pilota si salva a stento dai congelamenti. I due alpinisti invece muoiono dopo otto giorni di agonia, mentre in Francia infuriano le polemiche.

Simone Moro e la valanga sull’Annapurna

Il terzo Natale è quello di Simone Moro in Himalaya. Una vicenda che l’alpinista bergamasco ha narrato nel libro Cometa sull’Annapurna (Corbaccio), e che l’ha visto sopravvivere nel 1997 a una valanga che lo trascina per 800 metri di dislivello, uccidendo il suo compagno di spedizione Anatolij Brukreev e il cineoperatore Dimitri Sobolev. A quel punto Simone è solo, cieco da un occhio, dissanguato per le profonde ferite alle mani; il campo base all’Annapurna Sanctuary, dove è rimasto il loro unico sherpa Phurba, forse irraggiungibile. E inizia la lotta per la sopravvivenza. Ma lasciamo alle sue parole il racconto del momento più drammatico, che inizia sotto una cornice di ghiaccio a 6300 metri, appena sotto la cresta che li avrebbe portati alla vetta.

“…guardai istintivamente sopra di me… Una frazione di secondo dopo un boato sancì definitivamente il momento in cui quella gigantesca cornice e con essa le nostre vite avevano finito la loro esistenza… Anatoliiijjjj… riuscii a emettere solo quell’urlo disperato prima che l’esplosione di ghiaccio e rocce cominciasse a precipitarmi addosso.

Feci ancora in tempo a girarmi verso di lui e ancora oggi ricordo i suoi occhi (…) È difficile esprimere ciò che quegli occhi azzurri mi dissero. Se dovessi interpretare quello sguardo, quell’ultimo sguardo di Tolij, penso abbia rappresentato un misto di paura e di ferma volontà di farcela (…). Non accettò passivamente quello che stava capitando, ma cercò con la fuga di spostare più in là il film della morte.

Anatolij iniziò una disperata traversata laterale con l’intento di uscire dalla traiettoria di quella massa diabolica che come un missile puntava su di noi. Io ebbi solo il tempo di prendere in mano le corde appena fissate e sperare di essere scavalcato dalla morte.

Resistetti un secondo, forse nemmeno, e poi mi sentii strappato dalla parete da una potenza e una forza indescrivibili. A velocità supersonica cominciai a precipitare con la corda che mi scorreva tra le mani (…) Da quel momento iniziò una interminabile fase di salti, scivolate, rotazioni velocissime e vorticose e di nuovo voli e violenti urti di tutte le parti del corpo sulle varie sporgenze della parete (…)Ricordo tutto di quel lungo volo e rammento ancora che alla fine di quel viaggio mi ritrovai seduto, e immerso in un silenzio tombale (…)

“Guardai subito le mie mani. Erano aperte fino all’osso e la carne bruciata orlava i profondi solchi provocati dalla corda. Perdevo sangue e non riuscivo a mettere bene a fuoco quello che stavo vedendo. L’occhio sinistro infatti era contornato da un ematoma delle dimensioni di un’arancia. Fissando sempre le mani le girai e per caso vidi il mio orologio-altimetro. Erano le 12.36 del giorno di Natale e la quota era: 5500!”

Ricordo che, quando eravamo bambini, sui presepi mettevamo la bambagia. Era un’assurdità geografica e climatica, perché in Palestina, duemila anni fa, non nevicava di sicuro. Ma era bello e confortevole pensare al freddo dell’inverno contro la luce di quella culla, riscaldata dal fiato di un asino e di un bue.

Perché Natale segna il solstizio d’inverno, quando le giornate ricominciano ad allungarsi. È il momento della rinascita, e se pure ancora ci attendono i mesi più freddi, sappiamo che saremo in grado di sopravvivere, e anche noi come Gervasutti, Bonatti, Moro, sapremo scendere a valle, nel mondo degli uomini.