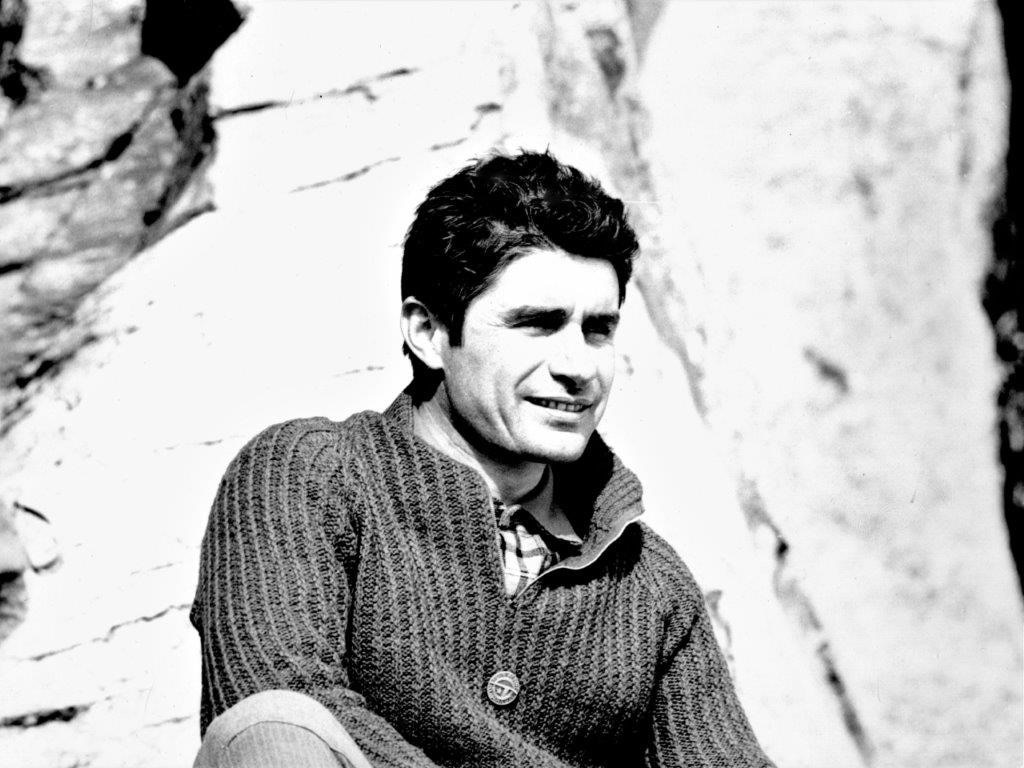

Ugo Manera: un altro “Nuovo Mattino” è ancora possibile

Il grande alpinista torinese si racconta, fra passato e futuro dello sport-arrampicata

Dici Ugo Manera e pensi al “Nuovo Mattino”. E ovviamente a Gian Piero Motti, alla nascita dell’arrampicata in Valle dell’Orco, alla Scuola di alpinismo Gervasutti e alla necessità di ricercare in parete la bellezza dell’ambiente, il desiderio di avventura ma anche il divertimento sportivo. «Sono di fatto questi i tre capisaldi che hanno sempre indirizzato il mio alpinismo – spiega Manera, con cui abbiamo avuto il piacere di scambiare due chiacchiere – e con orgoglio posso dire che, grazie a queste regole, in carriera ho utilizzato soltanto 5 chiodi a pressione». Tutti sulla Via della Rivoluzione, peraltro, splendido itinerario sulle pareti del Caporal (sempre Valle dell’Orco), aperto proprio con Motti nel 1972.

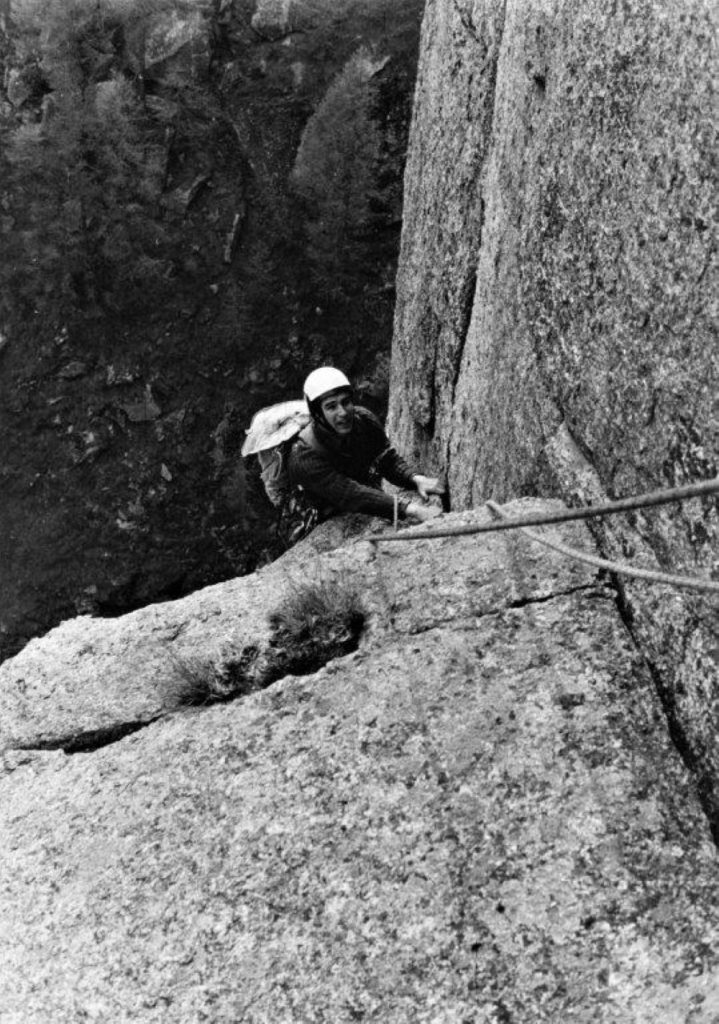

Che ricordi ha di quella salita sul Caporal?

«Era l’inizio del Nuovo Mattino, le falesie stavano diventando per noi sempre più un terreno di avventura e di ricerca, sulle quali tracciare vie che andassero oltre il livello raggiunto dalle generazioni che ci avevano preceduto. A fare al caso nostro, mio e di Gian Piero, erano le pareti di Balma Fiorant, in Valle dell’Orco. Al Caporal, al Sergent, alla Parete delle Aquile creammo qualcosa che, dalle nostre parti, prima non esisteva. Soprattutto il Caporal – che chiamammo così con un chiaro riferimento a El Capitan – rappresentò per noi il coronamento naturale di questa ricerca, iniziata già alla fine degli anni ’60.

Quando con Motti aprimmo la Via della Rivoluzione sullo Scudo del Caporal usammo 5 chiodi a pressione e siccome il tiro chiave toccò a me, fui io a praticarli. Ma dopo quella volta scelsi di non portare mai più con me il perforatore nell’apertura di nuove vie. Le chiodature estreme mi esaltavano, mi consentivano di sfidare l’impossibile ma di riconoscere anche che proprio l’impossibile esisteva. La consapevolezza invece di avere con me un mezzo, che fosse il punteruolo o il trapano, mi avrebbe permesso di passare anche dove non ero capace di infiggere qualcosa nella conformazione naturale della roccia, il che avrebbe a sua volta certamente affievolito la mia determinazione, oltre che la soddisfazione nell’affrontare la salita»

L’etica ferrea e la passione per l’ignoto. Quanto doveva la vostra ricerca ai californiani, che nel decennio precedente avevano portato avanti ragionamenti analoghi?

«Sicuramente moltissimo. E gli americani, la loro curiosità, il loro entusiasmo, la lettura dei loro articoli forgiò anche la mia amicizia con Motti. Ci siamo visti per la prima volta al Vallone di Piantonetto: lui era alto, spavaldo, sembrava un leader nato, diretto alla via Mellano-Perego in Valsoera. Lo rividi e iniziai a frequentarlo sul serio quando entrambi entrammo nell’organico istruttori della scuola Giusto Gervasutti, nel 1965, io per meriti alpinistici e lui a completamento del ciclo come allievo della scuola. D’altronde ero più vecchio di 7 anni ed eravamo molto diversi: io proiettato sempre all’azione, senza mai manifestare dubbi troppo grandi, che al massimo potevano sorgere solo dopo aver raggiunto l’obiettivo, Gian Piero invece dotato di una cultura gigantesca, di una sensibilità stratosferica, che si traduceva in forti dilemmi esistenziali e in periodi di decise crisi, alpinistiche e non solo.

Forse proprio l’essere così diversi ha cementato in noi un’amicizia senza confini. Di lui ricordo tutto, abbiamo vissuto insieme delle grandi avventure, dettate dall’esigenza, tutta americana e in particolare californiana, di uscire dalle retoriche dell’alpinismo eroico e dall’alpinismo inteso ad ogni costo come scuola di vita. Pur consci dei rischi ai quali ci esponevamo con l’alpinismo delle grandi difficoltà, volevamo scalare per cercare la vita e non per sfidare la morte. A seguito delle notizie del genere di scalata che veniva praticata negli Stati Uniti, oltre che in Inghilterra e sulle pareti delle Prealpi francesi, ci convincemmo che le grandi avventure si potevano cercare anche nel fondovalle, su quelle pareti che nella nostra nuova visione cessavano di essere mere “palestre” per l’allenamento e diventavano autentici obiettivi. Cercammo la nostra piccola California e la trovammo in Valle dell’Orco, sui Dirupi di Balma Fiorant: Caporal, Sergent, Parete delle Aquile, ecc»

Seguendo l’idea la per cui ogni roccia è degna di essere arrampicata non si rischia di raggiungere ed oltrepassare dei limiti? Oggi è ancora così?

«Con Gian Piero Motti avevamo la convinzione che ogni pezzo di roccia fosse degno di essere toccato e scalato ed ogni pendio ghiacciato scalfito dai ramponi. Abbiamo disquisito molto su questo tema e spesso abbiamo cercato di metterlo in pratica. Oggi mi sorge il dubbio che l’uso esagerato del trapano favorisca una spinta consumistica forse eccessiva. I limiti non possono e non devono essere imposti ma credo debbano nascere dalla fantasia e sensibilità degli scalatori di punta. Senza limiti autoimposti si va verso la distruzione del giocattolo e, in senso lato, a quella dell’ambiente»

Al netto di ciò, crede che nel 2024 un nuovo “Nuovo Mattino” sia ancora possibile? Che regole avrebbe?

«I nostri favolosi anni ‘70 credo siano irripetibili, ma Nuovi Mattini sono sempre possibili, possono nascere dalla fantasia e dalla voglia di cercare nuove strade, proprie dei protagonisti d’avanguardia. Credo che le regole nascano dopo che sono sbocciate le idee. È vero: l’arrampicata si vive sempre meno avventurosamente e il progresso continuo che si percepiva nel secolo scorso sembra aver portato alla fine del nuovo e a cortocircuiti che si autoalimentano. Però vedo ad esempio un Nuovo Mattino nella reinvenzione dell’arrampicata trad, ma anche nel desiderio di andare a scoprire montagne sempre più lontane e difficili, proprio di un certo tipo di alpinismo esplorativo che ancora resiste»

Una scelta che a un certo punti è stata fatta anche da Ugo Manera.

«Il Changabang, la via nuova che vi ho aperto nel 1981, è stata la mia più grande salita in senso assoluto. Pakistan, Himalaya, le Ande: sono tutte state esperienze alpinistiche esaltanti per me, che hanno continuato ad arricchire i miei ricordi anche e soprattutto quando, per ragioni di età, tali avventure mi vennero precluse. Il tempo che ho potuto dedicare all’alpinismo extraeuropeo è stato poco sia per ragioni di lavoro che di famiglia, ma quando decisi di partire per la prima volta verso quelle montagne lontane ero disposto a tutto pur di fare tale esperienza. Anche a trovare patti e compromessi folli con il lavoro che svolgevo»

A proposito di lavoro, non ha mai davvero voluto virare al professionismo. Come mai questa scelta?

«Ho effettivamente separato sempre la mia attività lavorativa da quella alpinistica, evitando accuratamente che il lavoro condizionasse la mia attività di scalatore dilettante. E parallelamente ho sempre rifiutato lavori importanti che potevano limitare il tempo che dedicavo alla montagna. Per me l’alpinismo ad alto livello era più importante di qualsiasi lavoro, ma un lavoro importante e ben retribuito, oltre che interessante, mi permetteva di praticare l’alpinismo che volevo senza problemi finanziari. Nel lavoro ho iniziato a 14 anni come apprendista meccanico ed ho finito la carriera da direttore di stabilimento. Il problema di scalare per professione è un problema antico (escludendo ovviamente la professione di Guida Alpina). Nel 1980 ho pubblicato un articolo che fece scalpore, Settimogradisti Parassiti Sociali?, che venne anche tradotto e pubblicato in Francia. Venni a sapere che aveva suscitato le ire di Bonatti perché, pur senza nominarlo, il celebre scalatore era riconoscibile in un passaggio. Io sostanzialmente sostenevo che si poteva praticare alpinismo ad alto livello pur rimanendo dilettanti.

A distanza di tanti anni riconosco che la mia era una visione utopistica: oggi che l’alpinismo ha dilatato molto la sua componente sportiva, come in tutti gli altri sport, per toccare i vertici devi praticarlo a tempo pieno. Siccome la retribuzione per fare il professionista della scalata deriva in massima parte dalla pubblicità, ora come allora bisogna coltivare quegli aspetti che ti consentono di essere un buon veicolo pubblicitario ma che non sempre sono piacevoli. Io credo che se avessi oggi 20 o 30 anni non lo farei. Voglio però precisare che non faccio nessuna critica agli attuali professionisti della scalata, per i quali provo spesso una grande ammirazione»

Eppure, da non professionista, ha aperto vie di un certo spessore. Quali ricorda con maggiore piacere e inviterebbe i giovani a riscoprire?

«In genere le mie prime rispondevano a un’esigenza personale. Così, anche se mi è sempre piaciuto condividere e raccontare le mie avventure, il mio obiettivo non era quello di creare vie “classiche”, tali da diventare celebri. Se lo diventavano bene, altrimenti a me andava bene ugualmente. Oggi qualcuno ancora mi domanda qualche relazione, anche e soprattutto fra le nuove leve, e questo mi fa pensare come a volte il nuovo sia anche un ritorno al passato. Fra questo passato, le aperture che mi hanno dato più soddisfazione sono la Via dei Dilettanti sul Pilastro Rosso del Brouillard, che io sappia ad oggi ancora mai ripetuta, l’integrale della cresta di Tronchey alle Grandes Jorasses e le tre vie sulla parete Est del Mont Greuvetta»

Quali sono invece le tre ripetizioni che forse meglio definiscono la sua attività?

«Sono sempre stato un po’ bastian contrario e non seguivo molto le mode. In montagna mi piaceva scoprire o inventare problemi per poi impegnarmi a risolverli. Così, anche nella scelta delle ripetizioni, ero attirato da salite un po’ misteriose e non molto ripetute. Fra queste, volendo sceglierne tre, potrei indicare la via Couzi-Desmaison sulla parete nord dell’Olan, la via Gervasutti alla parete nord ovest dell’Ailefroide e la via Diretta alla parete nord della Meije. Si tratta di pareti severissime dell’Oisans: sull’Olan e sulla Meije le mie due ripetizioni sono state anche prime italiane».

Quale augurio si sente di riservare alle nuove generazioni di alpinisti?

«Sicuramente quello di non lasciarsi trascinare troppo dalla visione sportiva dell’arrampicata. Certo, anch’io ho sempre considerato l’avventura insita nell’arrampicata e nell’alpinismo alla stregua di uno sport: questo però non deve tradursi nella sovra-considerazione dei gradi. C’è più complessità, appagamento e avventura nell’ignoto che non nelle difficoltà standardizzate e fini a se stesse».