Da traduttore a tradu-attore, intervista con Luca Calvi

Chi frequenta serate e festival di montagna conosce certamente Luca Calvi, traduttore da un’infinità di lingue. In “Lost in Translation” (Edizioni del Gran Sasso) Luca racconta i suoi incontri

Esistono davvero, gli interpreti? Nelle conferenze internazionali lavorano da soli, in minuscoli box, fornendo le loro traduzioni simultanee. Nei vertici tra capi di Stato e ministri lavorano alla luce del sole ma cercano di non farsi vedere, e sono ancora più educati e sottomessi se il boss, invece di un leader democratico, è un dittatore feroce.

Luca Calvi è esattamente il contrario. Chi lo vede presentare o tradurre dal vivo gli alpinisti più famosi del mondo, in serate d’interesse locale o in grandi rassegne come il Festival di Trento e il Festival dello Sport, lo vede agitarsi di continuo. Ascolta, parlotta con l’alpinista che ha accanto, ogni tanto, invece di tradurre si lancia in spiegazioni e parafrasi. “Il mio amico Alessandro Filippini mi ha spiegato che non sono un traduttore ma un tradu-attore”, sorride.

Un altro amico, l’alpinista, scrittore e blogger Alessandro Gogna, ha presentato il lavoro di Luca Calvi così. “Tradurre qualche articoletto è paragonabile a scalare qualche via semplice in falesia. Tradurre un libro equivale a salire una bella via di roccia. Tradurre un alpinista dal vivo, invece, può essere paragonabile ad una prima assoluta su una via alpinistica che presenta un po’ tutte le difficoltà su roccia, ghiaccio e neve che chiunque frequenti la montagna riesce ad immaginarsi”.

Ancora più delle capacità teatrali, basta il numero di lingue parlate (da dieci a quindici, più una serie di oscuri dialetti dei Carpazi) a far capire che Calvi è un uomo sopra le righe. La presenza nell’elenco di quasi tutti gli idiomi dell’Europa orientale ha fatto di lui il rappresentante ufficiale in Italia degli alpinisti di quella parte del mondo, già prima della caduta del Muro di Berlino.

Dopo aver tradotto per la carta stampata o dal vivo decine di alpinisti e alpiniste di ogni parte del mondo, Luca Calvi ha deciso di raccogliere queste esperienze in un libro, “Lost in Translation”, pubblicato qualche mese fa dalle Edizioni del Gran Sasso.

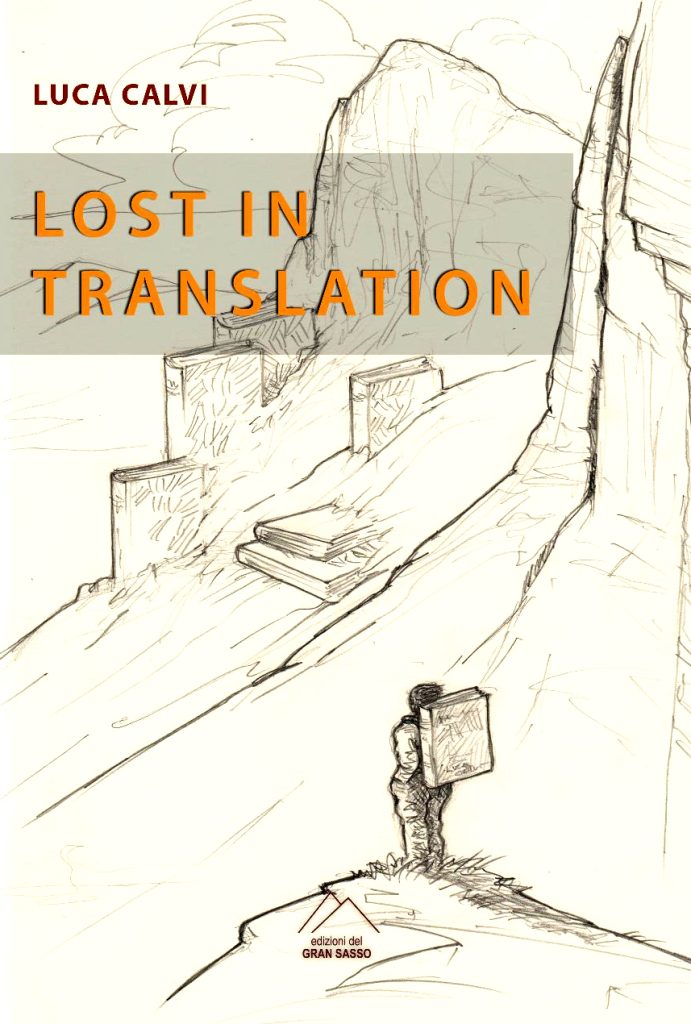

Nel testo, l’autore racconta le imprese, le opinioni e i tic di decine di protagonisti del mondo verticale, molti gustosi retroscena sui suoi incontri, e naturalmente le bevute che trasformano gli incontri di lavoro in amicizie. La copertina, opera dell’artista romano Alberto Graia, mostra l’autore piccolissimo, tra grandi cime e libri che emergono a malapena da un pendio. Non è giusto, perché Luca è sempre al centro della scena. E fa bene.

Lei è arrivato alle traduzioni dall’alpinismo? Oppure è un traduttore che a un certo punto si è dedicato alle storie e ai personaggi della montagna?

“La prima che ha detto. Qualche anno e qualche chilo fa arrampicavo bene in Dolomiti, sulle Giulie e nelle falesie difficili del Nord-est, a iniziare da Erto. L’unica cosa che non mi è mai andata giù è stato il ghiaccio. L’esperienza mi è servita. Per tradurre un alpinista, dal vivo o sulla carta, bisogna conoscere il linguaggio della montagna”.

Perché il giovane Luca Calvi, discreto alpinista, si è avvicinato alle lingue? E perché proprio a quelle dell’Est?

Mi sono formato in ambito universitario alla Ca’ Foscari di Venezia e poi alla Sapienza di Roma, con qualche incursione a Bologna e a Trieste. Dalle mie parti fino a qualche decennio fa tutti capivano un po’ di tedesco, e l’Est iniziava a pochi chilometri da noi. Quando ero ancora un ragazzo mi sono avvicinato al serbo-croato, poco dopo è venuto il russo. Poi è stato come con le ciliegie, una lingua tira l’altra”.

Prima di proseguire, mi può fare l’elenco delle lingue che parla, e con cui riesce a lavorare?

“Inglese, francese e tedesco. Poi russo, ucraino, bielorusso e polacco. Il serbo-croato l’ho già detto, poi ceco e slovacco. Me la cavo con sloveno, romeno, ungherese, bulgaro e macedone. Conosco i dialetti ruteni dei Carpazi, ho qualche rudimento di lingue scandinave”.

Chapeau! C’è un trucco per passare da una lingua all’altra? Serve una memoria mostruosa per ricordare le parole?

“No, le cose centrali sono la fonetica, l’arte di imparare i suoni necessari, e la forma mentis, l’atteggiamento giusto per capire. Per i bambini è la cosa più naturale del mondo, per gli adulti non sempre”.

Quando è passato dall’Università alle traduzioni sul campo?

“A 42 anni, nel 2004, ho lasciato il mondo universitario, mi sono trasferito dal Veneto a Milano, sono diventato un traduttore a tempo pieno. Ho incontrato un mondo di montagne e alpinisti che non conoscevo, ho scoperto che Lecco è una capitale dell’alpinismo. Continuo a fare traduzioni “serie”, di documenti industriali e simili. Ma l’alpinismo è diventato importante nel mio lavoro”.

La sua conoscenza delle lingue slave è diventata importante dopo la caduta del Muro, quando gli alpinisti dell’Est hanno iniziato ad arrivare da noi?

“No, ero stato a casa loro già prima, avevo scoperto che sui Tatra, tra Polonia e Slovacchia, l’alpinismo è importante come sulle Dolomiti. Il mio unico incontro con Jerzy Kukuczka risale a quel tempo”.

Le ascensioni alpinistiche, specie se difficili, hanno dei passaggi-chiave. E’ accaduto anche nella sua carriera di traduttore?

“Certamente! E’ successo nel 2014, con l’incontro “Quo CLIMBis” organizzato da Messner a Castel Firmiano. Alex Honnold parlava inglese. Marianne Chapuisat francese, Krszystof Wielicki sa varie lingue ma aveva bisogno di aiuto, Maryna Kopteva è ucraina. Il padrone di casa non credeva che fosse possibile gestire la serata. Allora gli ho detto: senti Reinhold, tu preoccupati di fare il Messner che a tradurre ci penso io. E’ andata bene, e ho fatto un figurone”.

Nelle pagine di “Lost in Translation”, uno dopo l’altro, sfilano molti grandi personaggi della montagna. Ci sono racconti di avventure, gag e incomprensioni, scorrono birra, vino e spritz a volontà. C’è qualche incontro che ricorda con più piacere degli altri?

“Ogni tanto il mio lavoro si complica. Ho iniziato a tradurre una conferenza di Beat Kammerlander, lui mi guardava strano, mi ha detto “parli proprio un tedesco complicato!”, e sono riuscito a farlo diventare più facile. Con Doug Scott, un eroe dell’Himalaya, è successo il contrario. Parlava in un modo incomprensibile, eravamo in un negozio, ho guardato con aria minacciosa una rastrelliera di piccozze, ha capito l’antifona ed è diventato comprensibile. Siamo diventati amici”.

Altre storie? Altri amici?

“Uno è certamente Simon Yates, il protagonista de “La morte sospesa”. E’ un alpinista bravissimo e modesto, a volte è un po’ sfigato e quando siamo insieme la sfiga è contagiosa. Una sera in automobile ci hanno tamponato, e abbiamo finito la serata al Pronto soccorso di Monza”.

E tra i protagonisti dell’alpinismo dolomitico? Lei a quelle montagne è ancora molto legato…

“Sono diventato amico di Igor Koller, lo slovacco che nel 1981 ha salito il “Pesce” della Marmolada. Ho voluto molto bene a Hansjörg Auer, che nel 2007 ha fatto la prima solitaria del “Pesce”, e quattro anni fa è morto in Canada insieme a David Lama e Jess Roskelley. Sta per uscire anche in Italia il suo libro, quando hanno saputo che l’avrei tradotto io, sua madre e la sua morosa sono venute apposta a incontrarmi. Sono cose che non si dimenticano”.