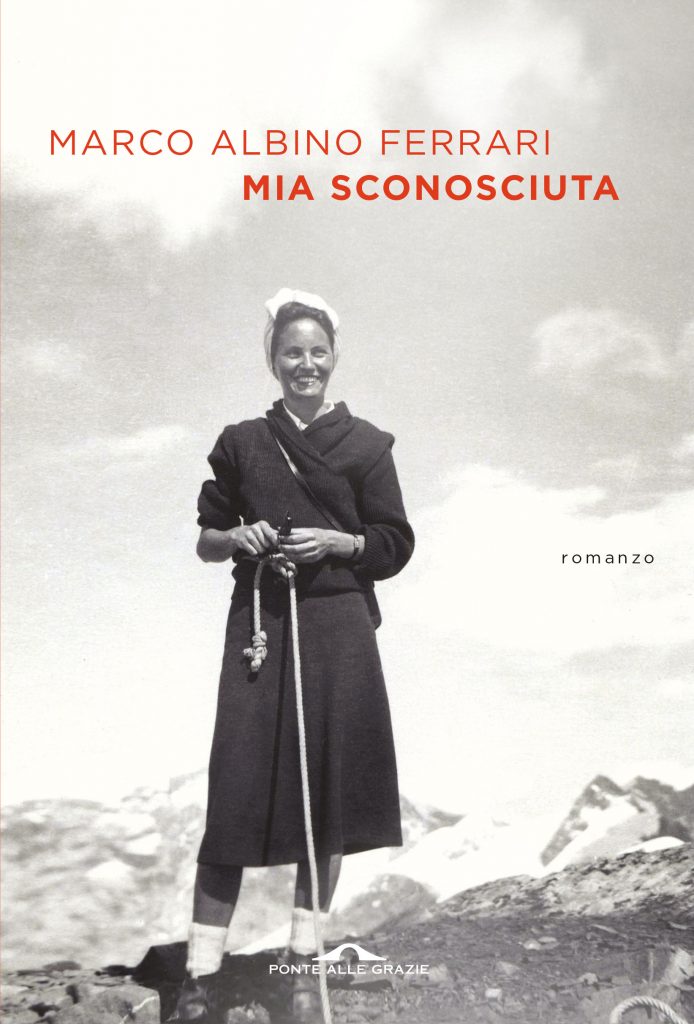

Mia sconosciuta. Il nuovo libro di Marco Albino Ferrari

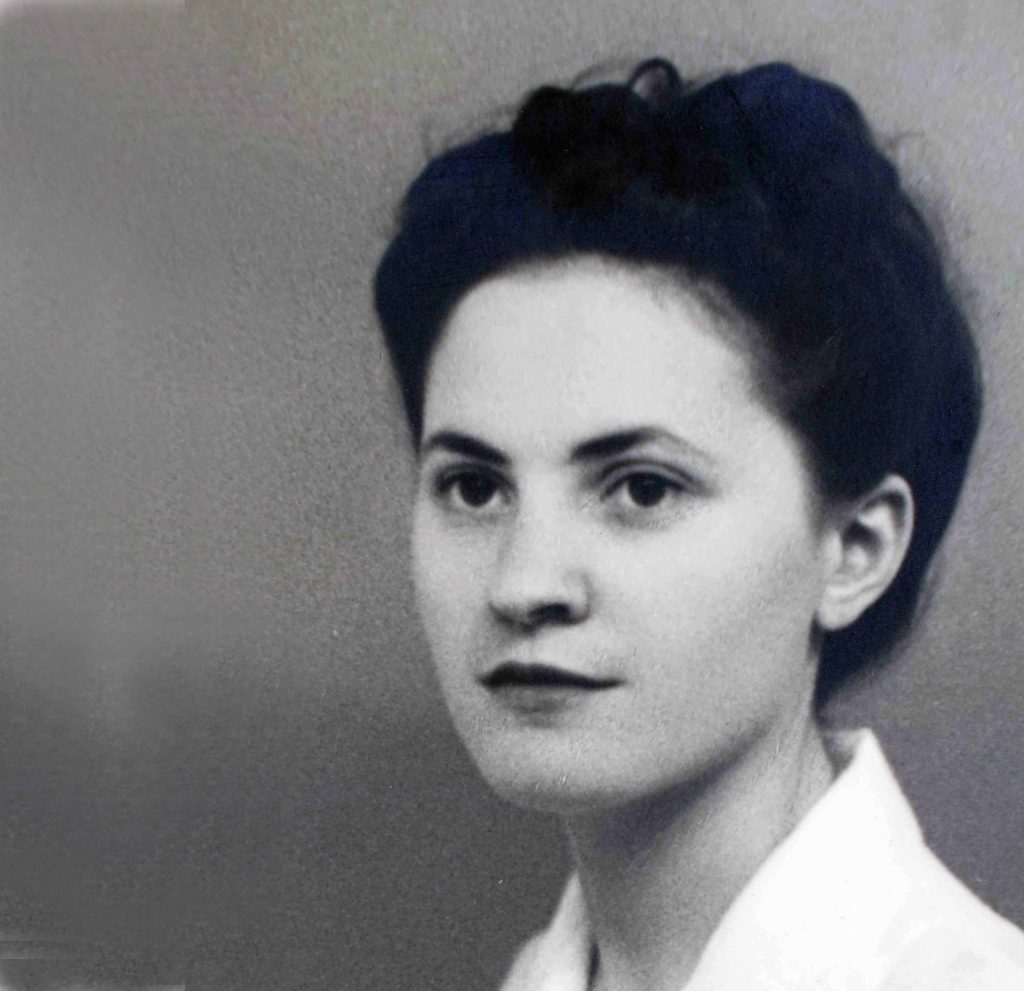

Il suo sorriso si accendeva di una luce vitale, dolce, eppure ambigua, spietata. Non la si sarebbe mai incontrata a un pranzo di nozze o a un veglione di capodanno; li considerava inutili convenzioni sociali, consuetudini prive di senso. È lei – figlia ribelle della migliore borghesia – la sorprendente protagonista di questa storia vera, che ci appare nel libro di Marco Albino Ferrari come in un gioco di specchi di fronte all’autore, suo unico figlio, suo unico amore. Si entra così in una tensione emotiva che per propria natura dovrebbe essere asimmetrica – come lo è l’amore tra una madre e il suo bambino – ma che si rivelerà via via sempre più intrecciata e senza ruoli.

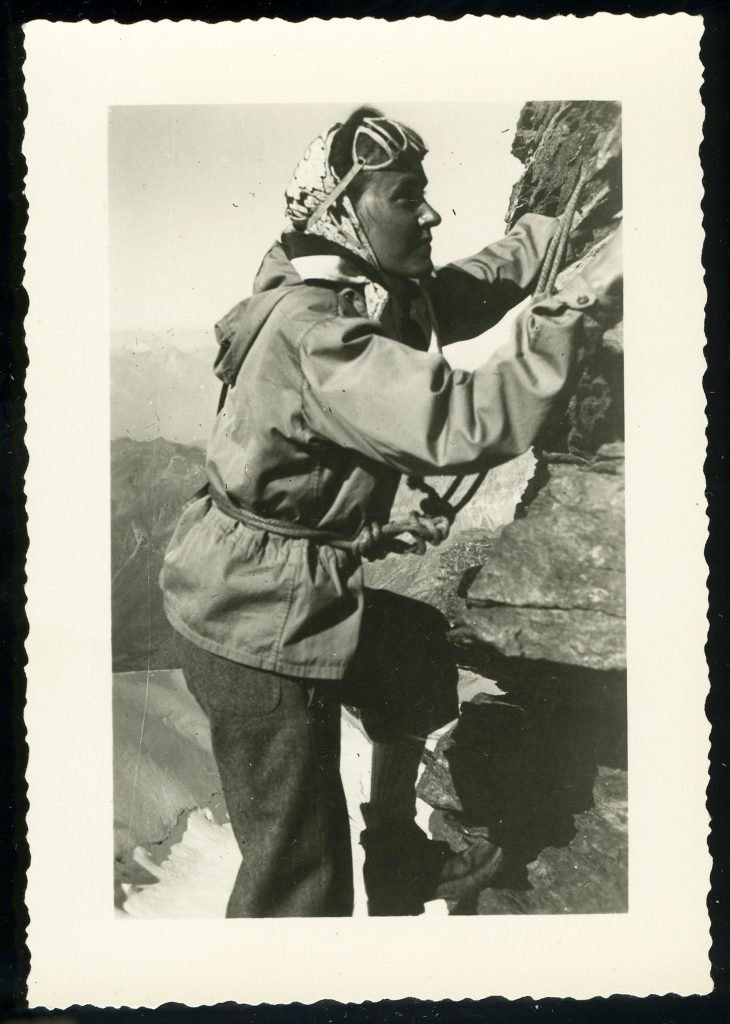

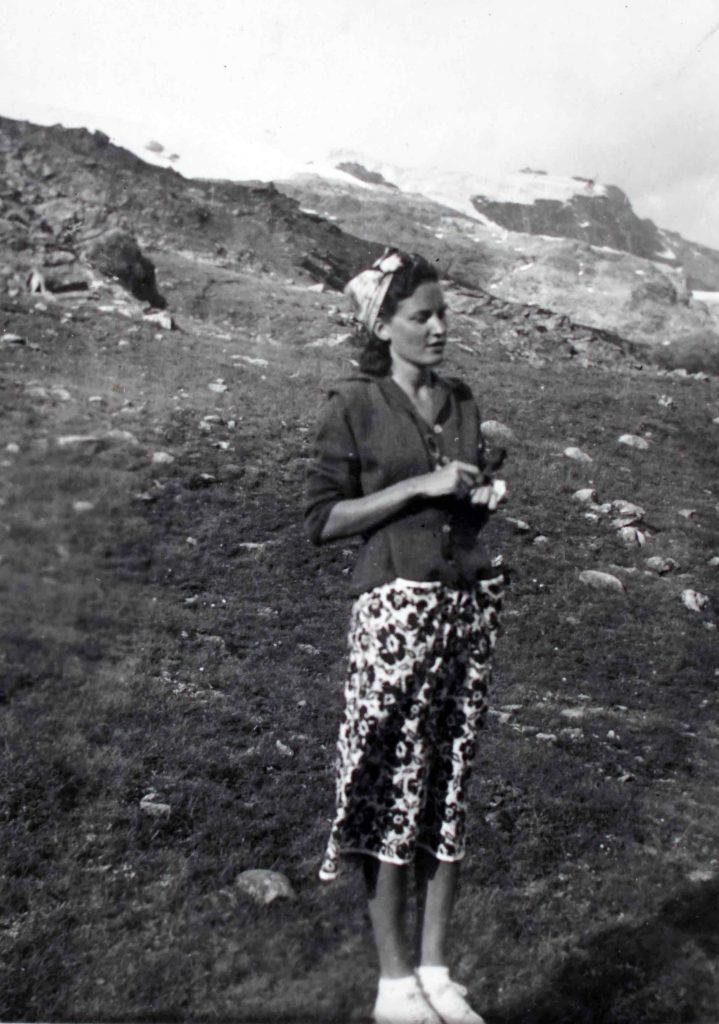

La passione per i ghiacciai, per gli alberi pionieri, per la grande montagna, per la vita in due, incessantemente in due, accompagnati dalle note del repertorio pianistico che questa donna senza freni suona fino a notte fonda. I ricordi si allineano riempiendo un mondo speciale e perciò carico di nostalgie.

L’insospettabile vita a Courmayeur durante la guerra; l’unione clandestina con Edi Consolo, mitico agente segreto della Resistenza; le notti senza luci della Milano della Ricostruzione, al bar Jamaica, con le avanguardie e i circoli dell’anti-accademia. Tutto filtrato da una critica laica, da uno sguardo che milita contro ogni forma di retorica e di presunta purezza. Infine, alla soglia della morte, il gravoso passaggio del testimone di una madre che non vuole vedere il suo mondo e i suoi insegnamenti dissolversi con lei.

L’incipit

Lo zaino di tela verde che uso per andare a scuola è appoggiato sul pavimento del bivacco. Il bivacco è fissato alle rocce con tiranti d’acciaio. E le rocce formano un pulpito proteso nel vuoto, a tremila metri, sopra il ghiacciaio. Oltre il ghiacciaio, oltre i crepacci velati dai vapori serali, oltre la parete grigiastra, gli ultimi raggi colpiscono il filo della cresta fin sulla cima, dove sale nel vento un ciuffo di neve arrossata. È l’estate dei miei dieci anni. L’estate del 1975. Da mesi, ogni giorno di bel tempo, mi porti in montagna. E questa è l’ultima gita, come abbiamo stabilito nel piano di inizio stagione. «Il bivacco Hess ce lo teniamo per la fine dell’estate, quando sarai allenato» mi hai detto sollevando lo sguardo dalla cartina stesa sul tavolo, e tenendo il dito puntato da questa parte del massiccio. Seduto accanto a te potrei guardare anch’io la cima fuori dalla piccola finestra e i colori che sbiadiscono nel crepuscolo, ma mi incuriosiscono di più le scritte incise sul soffitto a semibotte, che il fascio diretto della lampada frontale fa risaltare tra le ombre. Nomi, date, piccoli disegni, come sulla stiva di una nave. Chissà chi le ha lasciate. Mani sconosciute si sono scambiate il possesso di questo legno che appartiene a chiunque riesca a salire fin qua. Il bivacco è talmente piccolo che neppure io riuscirei a stare in piedi. E mi piace sapere che dormiremo qui sopra le nuvole, e adesso ascoltare il sibilo del fornello a gas, nel tepore di una cuccia per due, con le coperte grigie, morbide e sparse ovunque, anche sotto le mie ginocchia, mentre me ne sto accovacciato di fronte a te che mescoli il risotto ai funghi liofilizzato e assorta fissi il mondo arrosato di fuori. Fuori l’immensamente grande. Intorno a noi l’immensamente piccolo. E vorrei che fosse ancora più piccolo intorno a noi due.

«Tieni, è pronto» mi dici porgendomi la gavetta. «Scotta». «Soffia». Il vapore si espande nel cerchio di luce. Mangiamo in silenzio, scambiandoci sorrisi. Caldo, profumato, il risotto ai funghi, la fontina sciolta che galleggia. Fin quando con il pane tiriamo su l’ultimo chicco di riso. «Pulisci bene il fondo anche tu, così è come se fossero lavati».

È la notte tra i ghiacciai e le nuvole. Mai buia, anche adesso che è senza luna. Dal mio zaino prendo il cappello di lana a righe bianche e blu, lavorato ai ferri da te davanti a uno sceneggiato. Usciamo avvolti nelle coperte e ci sediamo sulla roccia piatta, con la schiena appoggiata alla parete di lamiera del bivacco.

«Non fa freddo».

«No» rispondo sentendo il tuo corpo attaccato al mio fianco.

«Quella è l’Aiguilles de Trélatête: ricorda bene questo nome. Vedi? È una montagna con più cime. Ma Tré-la-tête non vuol dire tre teste: il prefisso tré deriva dal francese antico tres, che a sua volta viene dal latino trans, ovvero ‘oltre’, ‘al di là’. Dunque Trélatête… oltre la testa. Da lassù nasce il torrente omonimo, che è l’affluente del Bon nant. Hai capito? Ricordalo questo nome: Trélatête».

Stiamo in silenzio. Sale l’aria gelida dal ghiacciaio.

Da questo minuscolo ripiano ricavato sulla cresta, la volta celeste appare oltre i confini delle montagne, che ci cingono come in un grande abbraccio di cui per me, per chiunque, è difficile capire le dimensioni. La notte è vuota, non indecifrabile ma in balia di ombre senza fondo. Dove siamo?, mi chiedo. Là sotto, i crepacci si intuiscono appena, come strisce più scure sullo schermo del ghiacciaio acceso dal cielo stellato. La montagna presto rimarrà muta. Il brontolio lontano di un torrente sembra andare morendo nel gelo notturno. E nei miei dieci anni, tutto questo mondo che sta svanendo nel sonno, questo castello di ghiaccio e rocce ora nere, non esisterebbe se non nel riflesso dei tuoi occhi. Guardo te per capire cosa pensare. Guardo te per sapere cosa sentire. Per sapere chi sono io. E mentre ti guardo, come tutti i bambini del mondo, ti cerco la mano.

Mia madre è morta dodici anni fa, e da allora mi ha fatto visita nel sonno quasi ogni sera. Non è stato facile vivere con lei. Lei è stata per me madre, padre, e forse qualche cosa di più, una compagna indivisibile. Ero ancora piccolo quando chiuse sbrigativamente la questione dell’assenza di mio padre. Senza scendere in particolari, mi raccontò chi era o, forse, chi era stato, perché nel frattempo poteva essere anche morto e lei non lo sapeva. Sì, meglio dire agli estranei che mio padre era morto, così non avrebbero fatto domande – all’epoca non c’era il divorzio e avere figli fuori dal matrimonio suscitava quantomeno curiosità. Era un pittore olandese, disse, lo aveva conosciuto alla Biennale di Venezia. Lei aveva quarant’anni, e voleva un figlio subito, data l’età che non lasciava margini d’attesa. «La storia con tuo padre è durata un attimo, fin quando ho scoperto di essere incinta. Di lui, in fondo, so molto poco anch’io. So bene quello che mi ha lasciato e che da lui volevo. Sei tu».

Sempre soli. Sempre io e lei. Con tutto ciò che è stato vivere con una donna così fino agli ultimi giorni. Tra noi non dovevano esserci segreti, anche se lei per me è rimasta un mistero; già quando ero piccolo mi parlava di ogni cosa, senza freni, idee, giudizi, confidenze, tabù, ricamava opinioni, infrangeva limiti con inalterabile sicurezza, fino a trascinarmi interamente dalla sua parte, la nostra parte”.

Estratto

“Quando si torna in luoghi frequentati da bambini capita di avere l’impressione che quegli stessi luoghi siano diventati più piccoli. La vecchia scuola, la casa abitata nell’infanzia, i giardinetti e i giochi condivisi con gli amichetti… tutto più piccolo. La spiegazione – si tende a dire – è che siccome noi siamo cresciuti, quegli spazi, per contrasto, ci sembrano ristretti un po’ come vecchi vestiti. Credo però che contribuisca anche qualcos’altro ad alterare le nostre percezioni. Pensando e ripensando a quei luoghi, forse, come effetto collaterale, li amplifichiamo nella nostra mente, li trasfiguriamo, li carichiamo di importanza aumentando le loro proporzioni. E poi, quando li ritroviamo nella realtà, ecco all’improvviso che si sgonfiano.

Questa è l’impressione che mi restituisce la scatoletta di legno e lamiera, già minuscola di per sé e forse ancora più piccola, adesso, ai miei occhi per via degli strani processi della memoria. Una casa giocattolo posta sul vuoto. Una parodia di rifugio. Eppure reale, concreto. È il primo bivacco fisso realizzato sulle Alpi: risale al 1925, proprio l’anno di nascita di mia madre. Che coincidenza, penso. E sul modello del bivacco Hess ne sono nati altri in serie. È intitolato ad Adolfo Hess, l’ingegnere e membro del Club alpino accademico italiano che ai primi del Novecento propose di realizzare una serie di ricoveri fissi per dare appoggio alle scalate negli angoli più remoti delle Alpi. Ricoveri spartani ma sicuri, dal tetto curvo, che arriva all’anca di un uomo in piedi, per ridurre l’impatto con il vento e la pressione della neve. Una casa in miniatura nella vastità che la circonda.

Intanto il Ghiacciaio della Lex Blanche prende le tinte calde dei rossi, qui più intensi, là sbiaditi già nel rosa. Mi trovo in un mondo di roccia e ghiaccio separato dal resto. So che giù nel mondo abitato è quasi notte ormai. Qui no, c’è ancora l’ultimo raggio a illuminare seraccate spaventose, torri, pareti, tutta materia cruda, inorganica e racchiusa in una cerchia di alte creste che trattiene lo sguardo. Da qui non si vede niente che non sia interno a questo bacino glaciale conchiuso in sé stesso. E pur trovandomi dentro una cerchia di montagne, pur stando in un luogo circondato dalle creste, non ne percepisco il limite. Al contrario, l’ambiente mi sembra ancora più vasto proprio perché circoscritto. Quasi un paradosso, ma in fondo non sono i limiti che definiscono le grandezze?”.

Già…il Bar Giamaica o Jamaica.poi il Fiorino ……un bel tuffo nella Old Brera..ma che interessanti,quei flash del libro..ora io abitavo in via Ciovasso con Vittorio si partiva per il Bianco e le sue vie….Brera..Il Bianco .. e tante storie che s’intrecciano….e comunque una gran bella intuizione…..ok leggersi il libro e poi rileggerlo….credo sia un film scritto.. con il video da immaginarsi..aiutano i punti di contatto reali…