“Il terzo uomo”: alleato prezioso ma non sempre affidabile

Un nuovo studio affronta l’impalpabile presenza che ha accompagnato molti alpinisti ed esploratori in condizioni estreme: una difesa, un aiuto, ma anche un pericolo

Screek… screek… Passi nella neve, voci lontane, figure dai contorni sfocati ma famigliari.

Quando l’aria si fa sottile e il silenzio pesante, accade che qualcosa, o qualcuno, sembri muoversi accanto a te. Non lo vedi chiaramente, ma lo percepisci. Molti alpinisti, esploratori e naufraghi ne hanno parlato: è il cosiddetto terzo uomo, la presenza misteriosa che appare quando la mente, spinta al limite, sembra inventare un compagno invisibile per sopravvivere.

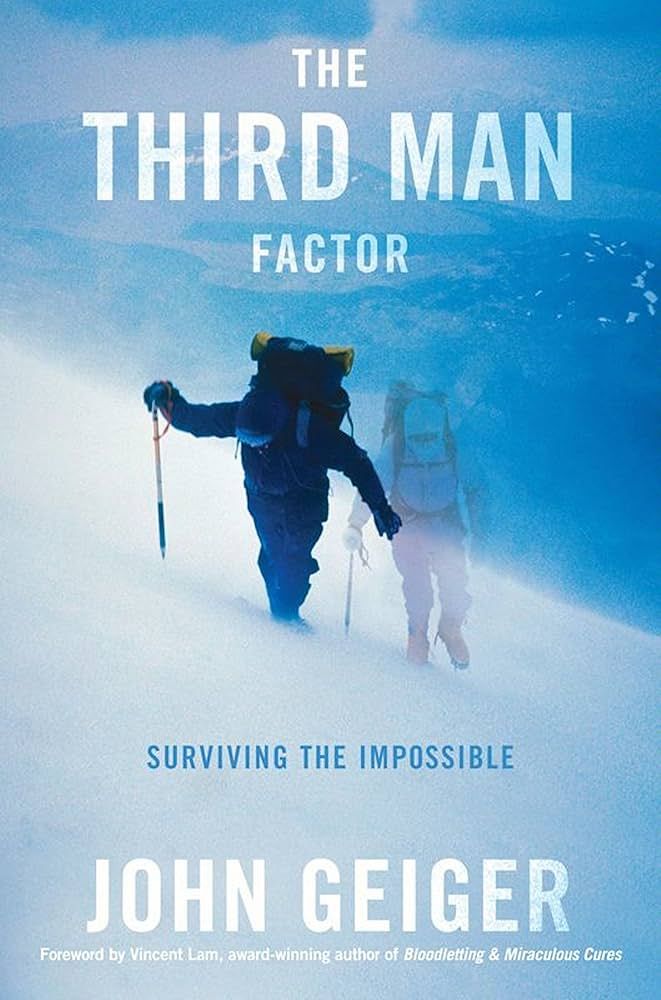

L’espressione “Third Man Factor” è diventata celebre grazie al giornalista e scrittore canadese John Geiger, che nel suo libro omonimo (The Third Man Factor: Surviving the Impossible) ha raccolto decine di testimonianze di persone sopravvissute a situazioni estreme. Da Shackleton ai sopravvissuti dell’11 settembre, tutti raccontavano la stessa cosa: nel momento più disperato, qualcuno era con loro.

L’esploratore Ernest Shackleton, dopo aver attraversato l’Antartide, lo descrisse così, nel diario della spedizione Endurance (1916): «durante la lunga marcia di trentasei ore verso Stromness, mi è parso spesso che ci fosse un altro uomo con noi. Quando ne parlai agli altri, scoprii che ognuno aveva avuto la stessa impressione»,

Una presenza condivisa, inspiegabile, ma percepita con assoluta chiarezza.

Sulle montagne dell’Himalaya, Reinhold Messner raccontò un’esperienza simile durante la discesa dal Nanga Parbat, dopo la morte del fratello Günther:

«Sento qualcuno dietro di me. È Günther? No, non può essere. Ma percepisco chiaramente una presenza, come se non fossi solo. Mi parla, mi incoraggia a proseguire. Non so se è la mia mente o un aiuto reale. Ma quella voce mi guida, passo dopo passo, finché ritrovo la via della salvezza».

In quell’eco c’era la linea sottile che separa la sopravvivenza dalla follia, l’uomo dalla sua stessa mente.

Il caso di IIztok Tomazin

Tra chi ha vissuto e studiato il fenomeno, Iztok Tomazin occupa un posto speciale. Medico e alpinista sloveno, ha scalato in Himalaya e in Karakorum, osservando con precisione scientifica tutto ciò che accadeva al suo corpo e alla sua mente.

Nel 1987, sul Dhaulagiri, dopo ore di solitudine, sperimentò un episodio del fenomeno in questione. «All’improvviso le guide alpine che credevo di vedere cominciarono a parlarmi con voce dolce ed energica, dicendomi: Salta… salta giù per la parete est, in pochi secondi sarai su un pianoro sicuro, duemila metri più in basso».

Per un momento fu tentato di crederci, poi fece un piccolo test – un salto di pochi metri – e capì che la voce lo stava spingendo verso l’abisso. «Era la mia mente che cercava una via di fuga», scriverà in seguito

Da quell’esperienza Tomazin dedusse un’intuizione: il cervello, quando è spinto oltre, può generare presenze amiche, o meno, per proteggersi dal collasso.

Il nuovo studio di Hermann Brugger

Negli ultimi anni la scienza ha dato un nome a questa intuizione. All’Eurac Research di Bolzano, il medico e ricercatore Hermann Brugger ha analizzato insieme alla Medical University of Innsbruck oltre ottanta casi di alpinisti che avevano riferito esperienze di presenze, voci o visioni a grande quota. Da quel lavoro è nata una definizione clinica nuova: Isolated High-Altitude Psychosis (la psicosi isolata da alta quota).

Gli studiosi hanno osservato che questi episodi non sempre coincidono con un edema cerebrale o con la carenza di ossigeno: possono manifestarsi anche in soggetti perfettamente lucidi, che però vivono un forte stress fisico e psichico. In molti casi le allucinazioni scompaiono appena si scende di quota, senza lasciare danni neurologici permanenti.

Brugger spiega che la mente, per sopravvivere, “attiva” una sorta di scissione benefica: proietta all’esterno una parte di sé, che diventa presenza guida. Una strategia di adattamento estrema, ma efficace.

«È una risposta fisiologica a un pericolo psicologico insopportabile. Invece di collassare, la coscienza si divide. Una parte resta funzionale, l’altra osserva e incoraggia».

Molto più di un fenomeno clinico

La spiegazione scientifica è complessa: la combinazione di ipossia, stanchezza, isolamento e paura può spingere il cervello a “sdoppiarsi”, creando un interlocutore interno che aiuta a sopportare il peso dell’esperienza. Ma ridurre tutto a un fenomeno clinico sarebbe troppo semplice. C’è chi in quella voce riconosce qualcosa di più: la coscienza che si separa per non soccombere, o forse, come direbbe Messner, «una parte di noi che si rifiuta di morire».

Lo studio, pubblicato su Psychopathology e High Altitude Medicine & Biology, apre una prospettiva nuova: la montagna non è solo un test per il corpo, ma anche un campo di esplorazione per la mente. Il “terzo uomo” diventa un simbolo di quella soglia dove il cervello umano si trasforma per non soccombere.

Eppure, non tutto è positivo. Le ricerche dell’Eurac segnalano che queste esperienze, se non riconosciute, possono spingere a decisioni pericolose: seguire una “voce” che invita a proseguire può portare oltre il limite. Gli studiosi suggeriscono di affrontare l’argomento apertamente nella formazione alpinistica, proprio come si parla di ipotermia o mal di montagna: preparare la mente a riconoscere sé stessa quando comincia a ingannare.

Alla fine, dietro il mito del compagno invisibile resta qualcosa di profondamente umano. Il terzo uomo è la manifestazione più estrema di una verità antica: la montagna non si scala mai davvero da soli. È il cervello che inventa un alleato quando il corpo non basta più, un modo per ricordare che la solitudine non è totale finché esiste la tenacia di andare avanti.