Bienno, borgo del ferro e degli artisti nel cuore della Val Camonica

Inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia, il paese del Bresciano racconta storie di fatica e benessere. Tra antiche fucine e spettacolari opere di land-art

Ci sono tanti buoni motivi per andare in Val Camonica. Oltre alle incisioni rupestri patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO e al ghiacciaio più grande delle Alpi italiane nel Parco dell’Adamello, le montagne custodiscono dei paesini che sono autentici tesori da scoprire. Uno di essi è Bienno. Si raggiunge venendo da Brescia con la strada che da Esine conduce alla Val Grigna. Con circa 4000 abitanti, sorge a quota 445 metri e dal 2008 fa parte dei Borghi Più Belli d’Italia. Il centro storico medievale, con le case di pietra e i palazzi, le chiese affrescate e i musei, ha una lunga storia da raccontare, legata all’intraprendenza e alla forza della gente di montagna.

«È la salvaguardia delle nostre tradizioni che ci ha consentito di rientrare fra i Borghi Più Belli d’Italia», racconta Matilde Comensoli, responsabile dell’ufficio turistico di Bienno ed esperta di storia locale. «In particolare, l’Ecomuseo del Vaso Rè e della valle dei Magli, a Bienno e nel vicino paesino di Prestine, che fa parte del nostro comune, testimonia la storia millenaria della lavorazione del ferro. La più antica miniera sul nostro territorio risale all’850 a.C.». Già, perché la gente di Bienno da sempre il ferro e il rame non li ha solo lavorati e commercializzati, ma li ha anche strappati dalle viscere della terra. «In questa miniera sono state trovate lunghe gallerie, pozzi e corridoi. Il minerale veniva estratto solo d’inverno, perché il sito era a ridosso di un torrente, che allagava in parte la miniera. Si attendeva l’acqua ghiacciasse». Chi erano questi abitanti originari di Bienno? «Una popolazione celtica», spiega Comensoli. «Il nostro dialetto conserva tracce di una acca molto aspirata, che non si trova nei paesi limitrofi». Poi intorno al 16 a.C. sono arrivati i Romani, ma il ferro non ha smesso di essere per secoli il fulcro della vita dei biennesi. Dal paese, i minatori salivano a quota 1700-1800 metri, dove si trovava il minerale. «Dopo averlo estratto, era lavato e battuto per staccare le impurità, poi veniva cotto nei forni di prima cottura chiamati “reglane” che lo tramutavano in un massello spugnoso, più leggero da trasportare», puntualizza Comensoli. A questo punto andava portato in paese. Ed è qui che si vede l’inventiva di questa gente di montagna. I percorsi verso le miniere erano ripidissimi, quindi i “cavalanti”, che erano i trasportatori, inventano un carro dotato solo di ruote anteriori, per poter frenare meglio sulla strada in discesa. Giunti in paese, c’era un dispositivo fatto di pietre oblique con un buco che consentiva al cavalante di inserire le ruote mancanti. In alternativa, si usavano delle slitte, caricate di minerale e fatte scendere a valle.

A Bienno questo materiale veniva ulteriormente lavorato in forni fusori in pietra a forma di torre, dove si alternavano strati di minerale e carbone per effettuare la fusione. «A Bienno non sono stati trovati resti di questi forni, ma è impossibile che non ci fossero», commenta Comensoli. «Probabilmente, sono stati smantellati. Per avere un’idea di come erano fatti, se ne può vedere uno nella vicina Malonno».

Le fucine dove si forgiava il ferro sono invece sopravvissute. L’estrazione del ferro dalle miniere è cessata intorno all’inizio dell’Ottocento: non per mancanza del minerale, ma per le difficoltà di trasporto, che rendevano più conveniente acquistarlo altrove. L’attività di lavorazione del ferro in paese è invece proseguita fino agli anni Ottanta del secolo scorso. Alcune di queste fucine sono state acquistate dal Comune e oggi ospitano spazi museali. Imperdibile è la Fucina Museo, che conserva tutti gli strumenti di lavoro: maglio, maglioli, forno per scaldare i pezzi di ferro e batterli e la “tina de l’ora”, un contenitore dell’aria che serviva a mantenere vivo il fuoco del forno, funzionante con un ingegnoso sistema ideato da Leonardo da Vinci. Una curiosità: una mappa ritrovata in Inghilterra sul percorso del fiume Oglio dimostrerebbe che Leonardo ha visitato la Val Camonica e quindi non stupisce vedere realizzata proprio qui una sua invenzione. «L’ambiente della fucina era abbastanza buio: i fabbri dovevano vedere bene il colore del ferro, per sapere se la temperatura era quella giusta», spiega Comensoli. La Fucina Museo ospita anche una zona informativa dedicata all’archeometallurgia con reperti provenienti dalle miniere, anche d’alta quota.

La lavorazione del ferro a Bienno è strettamente collegata a un altro elemento che caratterizza il paese: la presenza dell’acqua.Tra il 950 e il 1050, gli abitanti hanno creato un canale artificiale, il Vaso Rè, alimentato dalle acque del torrente Grigna, che nasce a quota 2030 m e incorpora tanti piccoli affluenti. La forza dell’acqua per secoli ha fornito energia per muovere i magli delle fucine, le macine dei mulini – c’è anche un Mulino Museo quattrocentesco nel centro storico – e per far funzionare le segherie. A Bienno il canale si presentava sopraelevato su pali di legno di castagno, alti fino a sei metri. «Il sistema serviva a sfruttare la caduta dell’acqua: anche quando ce n’era poca, riusciva a funzionare. Alcuni tratti sono rimasti in legno», racconta Comensoli. «Dove invece scorreva troppo vicino alle case creando problemi di manutenzione e infiltrazioni, negli anni Cinquanta il legno è stato sostituito dal cemento». Anche varie fucine nel tempo sono state smantellate, perché troppo vicine alle case. Il ferro, però, rimane ancorato al dna di Bienno. Sono state costruite torniture, stamperie e fonderie con le tecnologie attuali e la tradizione che affonda le radici ai tempi dei Celti così prosegue.

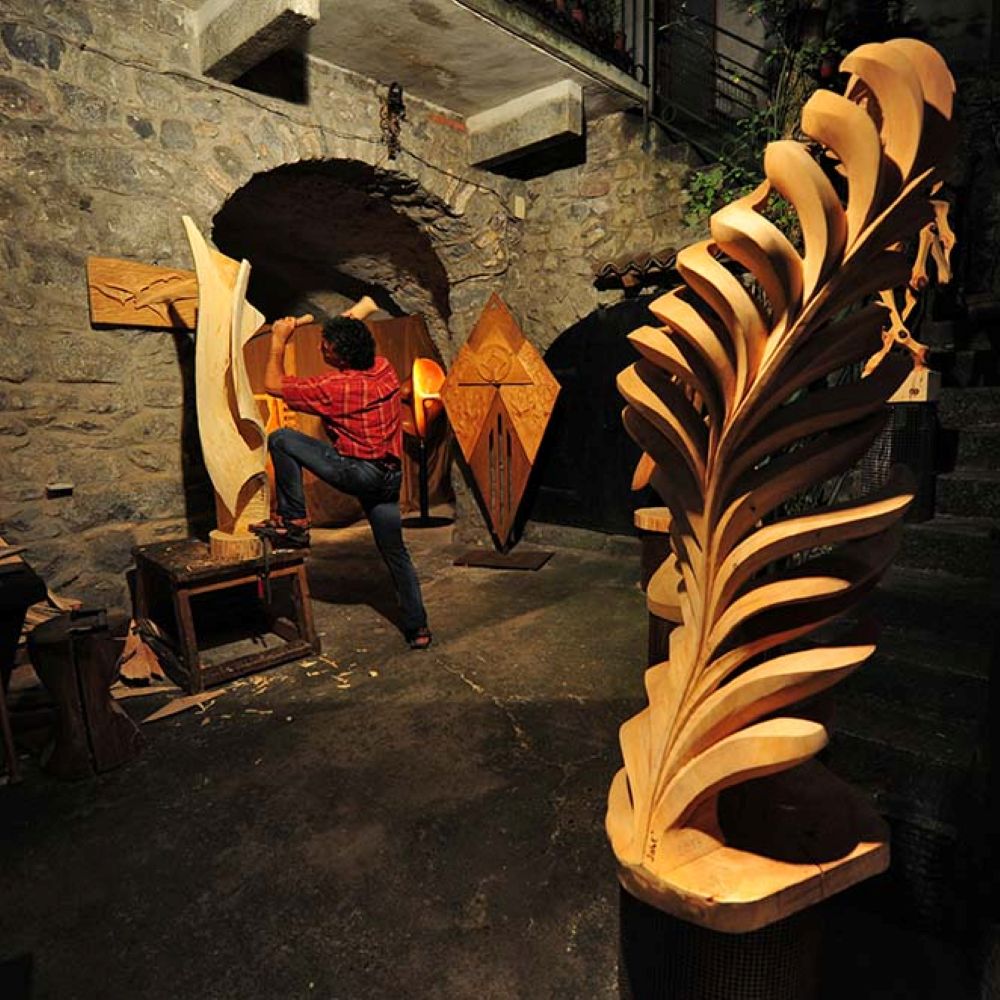

Ferro per Bienno non è stato nel tempo solo sinonimo di fatica, ma anche di benessere. L’intero paese ha vissuto di questo lavoro: oltre ai minatori e ai trasportatori, ci sono stati boscaioli, carbonai, fabbri. E naturalmente mercanti di ferro. «Intorno al 1300, Bienno era un paese molto ricco», aggiunge Comensoli. «Da un documento del 1672, risulta che il 70 per cento dei magazzini del mercato a Pisogne, sul lago d’Iseo, erano affittati da biennesi, che andavano a vendere il ferro. Durante il dominio veneziano, le piastre per i corsetti delle armature erano fatte in metallo di Bienno, che era ricercatissimo per la sua resistenza agli schioppi». L’agiatezza economica spiega anche la ricchezza di palazzi e chiese, che non ci si aspetterebbe in un borgo di montagna. Le case sono signorili, con portali realizzati in Pietra Simona, di colore tendente al rosso. La chiesa di Santa Maria Annunciata in centro paese ospita nel presbiterio un ciclo di affreschi del Romanino, assolutamente da vedere. «Nel 1580, quando San Carlo Borromeo passa per Bienno, visita la chiesa ed esprime varie critiche. Ma i biennesi, che alla loro chiesa ci tenevano tanto e l’avevano fatta affrescare nel Quattrocento con immagini di santi come ex voto, non gli danno retta». E Santa Maria è rimasta come l’avevano voluta gli abitanti. Da vedere anche la chiesa parrocchiale cinquecentesca dei Santi Faustino e Giovita. Una delle fucine recuperate è usata come spazio per mostre ed eventi. Al momento espone un artista di New York, ospitato nell’ambito dell’iniziativa Borgo degli Artisti. «Gli artisti vengono selezionati tramite un bando. I vincitori vengono ospitati per alcuni mesi dal Comune che assegna loro gli spazi per abitare e lavorare. Al termine del periodo, un’opera viene donata a Bienno», puntualizza Comensoli. Altre due ex fucine sono adibite rispettivamente a ludoteca e a scuola di forgiatura.

Dal centro di Bienno si può salire lungo i sentieri del Colle Cerreto nel Bosco del Quercus per arrivare a una quota di circa 900 m. In corrispondenza di un Gufo Panoramico, opera di Land Art, si gode di un panorama sul paese, sul monte San Glisente, i monti di Berzo ed Esine, i Monti di Bienno e l’altopiano di Ossimo, Borno e Malegno. Si intravede anche la Presolana. Un altro punto panoramico è il Colle della Maddalena con la Statua di Cristo Re con le braccia aperte dello scultore Timo Bortolotti, ricoperta con una lamina di cinque chili d’oro ed eretta negli anni Trenta.