Miro Dougan, campione dimenticato dell’alpinismo triestino

“Il fedele Dougan è stato un dono di Dio”, scrisse di lui Julius Kugy. Lo stile pulito, le linee scelte osservando dove passavano i camosci e le innumerevoli ascese anche in terre lontane, dall’Elbrus all’Alto Atlante

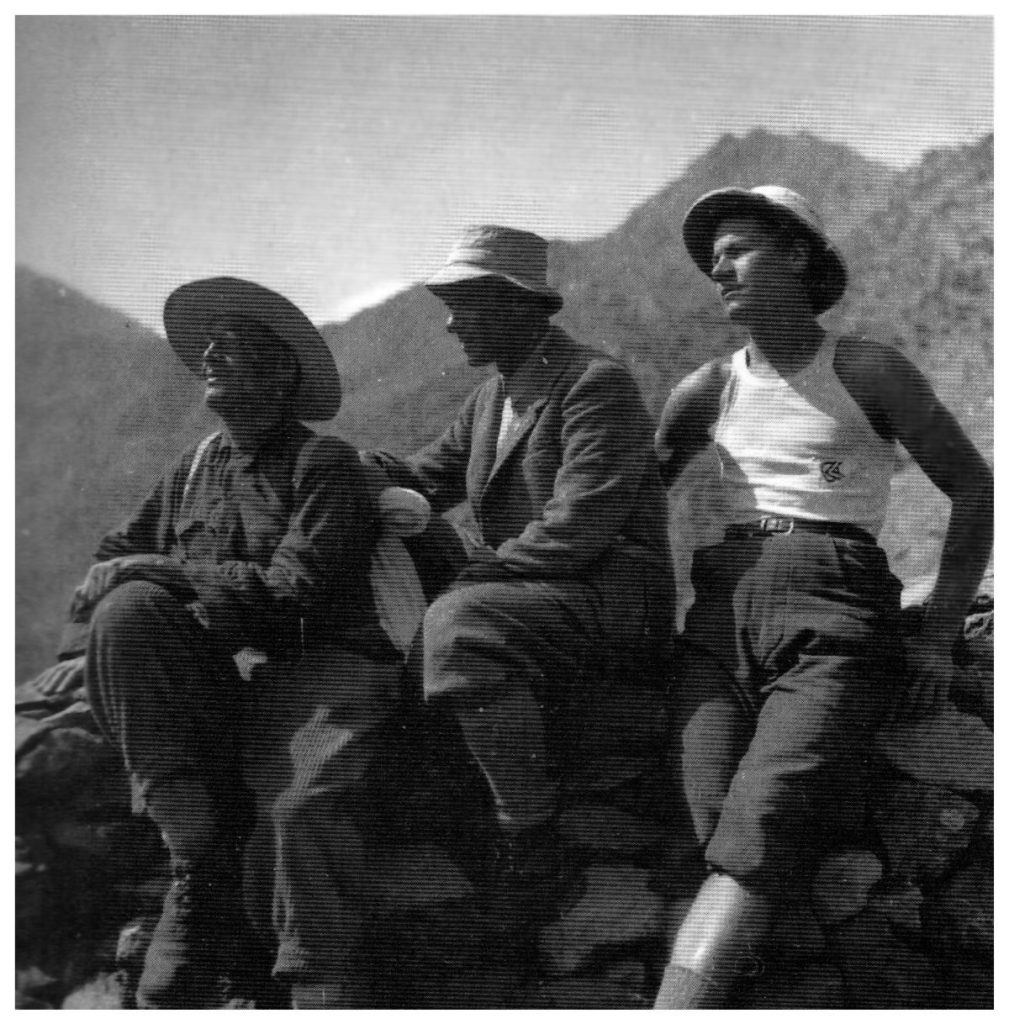

Anche l’alpinismo ha i suoi eroi dimenticati. Uno di loro è sicuramente il triestino Vladimiro Dougan (1891-1955). Per decenni dopo la sua scomparsa, gli è stata riservata solo qualche citazione, complice il clima travagliato della sua città natale nel secolo scorso. Trieste è più volte passata di mano: prima austroungarica, poi italiana e fascista, poi nazista, titina, a gestione angloamericana prima di tornare definitivamente all’Italia. Vladimiro detto Miro questi passaggi li ha vissuti tutti, incluso l’ultimo. Gli anni del fascismo, che coincidono con la sua età adulta, non devono essere stati facili per un alpinista che racchiudeva in sé almeno due identità, quella italiana e quella della sua famiglia d’origine slovena. La riscoperta di Dougan è piuttosto recente. Flavio Ghio, alpinista e oggi insegnante in pensione con la passione per la storia, ricorda di aver letto di lui da ragazzino, negli anni Sessanta. Da allora gli era rimasta la curiosità di scoprire chi fosse quest’uomo. Ha iniziato la sua ricerca realizzando un breve film nel 2017 e poi, il miracolo. Nel 2018, la casa d’aste Bolaffi mette in vendita i diari di Vladimiro Dougan, con alcune foto. La Società Alpina delle Giulie riesce ad aggiudicarseli e incarica Ghio di ricostruire la sua storia, basandosi su questa nuova documentazione. Il risultato è una monografia che fa luce su un’interessante figura dell’alpinismo italiano.

La passione per la montagna scorre nelle vene di questo ragazzino che frequenta le elementari a Trieste e poi va a Lubiana per completare gli studi, che gli consentiranno di trovare un posto di lavoro ai Magazzini Generali di Trieste, dove si stoccavano le merci del grande porto austroungarico. La sua prima salita è al Monte Maggiore, oggi in Croazia. Il diciassettenne Vladimiro la annota sul suo taccuino. È il 1908, anno fatidico nella vita del giovane aspirante alpinista.

Il lungo sodalizio con Julius Kugy nato da un incontro casuale

Nel mese di novembre, sale sul Monte Nero (Črna Prst), vicino al lago di Bohinj e lungo la via incontra il celebre alpinista Julius Kugy, che aveva deciso di rinunciare all’impresa perché quel giorno si sprofondava nella neve. «Vladimiro invece prosegue e alla sera Kugy cerca il giovane nelle taverne del Wochein – il nome tedesco del lago Bohinj – per scoprire se era riuscito ad arrivare alla vetta», spiega Ghio. «Nasce così un sodalizio fra i due, anche se all’epoca Kugy era cinquantenne, quindi molto più grande di Miro. L’importanza di Dougan nella vita di Kugy è sottolineata da lui stesso nel testo autobiografico “La mia vita”. Julius racconta di essere andato in montagna su consiglio del medico, perché era depresso – in realtà soffriva di disturbo bipolare. E con lui c’era sempre “il fedele Dougan” che “è stato un dono di Dio”». Fin dalle prime ascese compiute insieme, con altri compagni e guide, Dougan mostra di avere un autentico talento per la montagna. Nel 1910, è già iscritto alla Società Alpina delle Giulie e insieme a Kugy sale sull’Hochstuhl (2236 m) e sulle Schwalbenspitze (Cime delle Rondini).

Man mano che il giovane triestino inizia ad affrontare sfide sempre più impegnative, il suo amico e mentore Kugy lo inizia alla sua filosofia dell’andare in montagna. «Quella di Julius Kugy è una “scuola rispettosa” della montagna, che non utilizza mezzi artificiali come i chiodi, consentendo invece la corda», aggiunge Ghio. In quegli anni, si svilupperà in parallelo una visione diversa, il cui capofila è Emilio Comici (1901-1940) che nel 1929 fonda la prima scuola di arrampicata ispirata a quella di Monaco, che consente l’uso dei chiodi. «Sulla celebre parete nord della Cima Grande Comici pianta 80 chiodi. In questo modo, riesce a fare vie più difficili e dirette di quelle percorse da Kugy e Dougan, che cercano un percorso di scalata studiando la montagna. Comici diventerà un eroe mediatico, che compare sui giornali e fa comodo al fascismo».

Un esempio illuminante per capire questa diversa metodologia è lo Jòf Fuart (2666 m). Dougan arriva in vetta nel 1914 dalla valle di Riofreddo con Giuseppe Pesamosca dopo un attento studio di Kugy sui percorsi dei camosci e sulla conformazione della montagna, aprendo l’ottava via. La Cengia degli dei, ovvero l’anello che percorre tutto il massiccio in quota ideato da Kugy, sarà realizzato nel 1930 da Comici, che non si limita ad assecondare la montagna. Se la via non c’è, lui la forza e la trova. Invece, per Kugy e Dougan, è il monte a scrivere la via.

L’esperienza della Guerra

Con la Prima Guerra Mondiale, nel 1915 Miro è chiamato alle armi. Non è per niente entusiasta di combattere. Anzi, finge persino un attacco epilettico per evitare dii partire per la Galizia. È il suo amico Kugy, decisamente più patriottico, a fare in modo che finisca in una brigata montana a difesa del territorio. «Ispirandosi ad Andreas Hofer in Tirolo, Kugy voleva valorizzare la conoscenza delle montagne da parte dei giovani alpinisti locali, che potevano essere una Bergejugend adatta per azioni spericolate o per formare i militari provenienti da altre zone dell’Impero austroungarico e destinati alle montagne», spiega Flavio Ghio. Dougan partecipa a diverse azioni sullo Jòf Fuart, che già conosceva, e sul vicino Montasio, una catena che in seguito sfiderà più volte, salendo con altri compagni e con la moglie Lea, che sposa nel 1920. Fra le vie aperte da lui che annota nei suoi taccuini, ci sono la prima discesa della parte Nord del Monte Cimone (2379 m) nel 1925, la prima salita della stessa parete nel 1927, la prima salita della parte Sud del Monte Cimone nel 1928 e la prima salita del Modeon del Montasio nel 1928. Ma torniamo alla guerra. Per chi parteggia il soldato Vladimiro Dougan? Nei suoi diari cita un episodio: una squadra austriaca tenta di salire sulla Torre Genziana, è scoperta da vedette italiane e i soldati vengono circondati. Per salvarsi tentano un percorso di fuga che giunge su un salto, che superano con le corde distruggendosi le mani ma scampando la cattura. «Dougan scrive in italiano nei suoi diari e taccuini, non in tedesco, né in sloveno», spiega Ghio. «E quando cita questa vicenda, definisce “nemico” gli austroungarici».

Da sempre, Dougan era abituato a parlare in italiano, che era la lingua usata al porto e nei commerci. Come sottolinea Flavio Ghio, Kugy invece aveva origini carinziane, si sentiva austriaco e la lingua dei suoi libri, che inizia a scrivere come cura per la sua malattia, è il tedesco. Dougan oltre alla familiarità pregressa con l’italiano, si trova a vivere in un dopoguerra che vede l’ascesa del fascismo, che ostracizza la lingua e la cultura slava. In tema di alpinismo, Vladimiro scrive una guida del Montasio e qualche articolo, sempre in italiano.

Nel 1929, è fra i fondatori del GARS – Gruppo Alpinisti Esploratori e Sciatori, che costruiscono rifugi, intitolati a ufficiali italiani morti in guerra. «Che fosse o meno d’accordo con il regime, Dougan non aveva comunque scelta», commenta Ghio. «Ogni impresa, ogni associazione doveva essere sotto l’egida governativa». Chissà, forse minimizzando le sue origini slovene l’alpinista riesce a trovare il suo spazio. Sempre nel 1929, progetta insieme all’alpinista e imprenditore Andrea Pollitzer una spedizione sul Caucaso, con l’obiettivo di scalare il Monte Elbrus (5642 m). Sarà un successo. «Dougan riesce a salire da solo sotto la bufera, orientandosi esclusivamente con bussola e altimetro», dice Ghio. «Nel 1932 parte per una spedizione in Alto Atlante dove scala 23 cime, mentre l’anno successivo è con Pollitzer in Lapponia, dove si muove con un kayak smontabile».

La riscoperta da parte della Società Alpina delle Giulie

L’ultima salita nota di Vladimir Dougan è quella al Monte Auremiano, nell’estate del 1936. Poi, il silenzio. L’alpinista è vittima di una malattia debilitante, che mina il suo fisico e lo allontana dalle sue amate montagne. Muore nel 1955, assistito dalla moglie. Complice la guerra e le vicissitudini di Trieste, di lui sembra non ricordarsi più nessuno. Ogni tanto, qualche autore lo cita: Carlo Chersi nel 1957 nella sua “Guida al Carso triestino”, Giorgio Brunner su “Alpi Giulie” nel 1960. È con XXI secolo che il nome di Dougan riaffiora più spesso. Dal 2004 la Slovenia è parte dell’UE, il confine triestino non è più con il nemico di un altro blocco geopolitico. E si cerca di fare i conti con le pagine più tragiche del passato di queste terre, dove ci si è scontrati anche sui nomi da dare alle montagne. L’impegno della Società Alpina delle Giulie e il lavoro di Flavio Ghio sono il vero giro di boa. Un ultima domanda: perché il pupillo di Kugy, che lo definiva il suo “principe ereditario”, è scomparso per così tanto tempo? Forse non c’è una risposta univoca. La storia di Dougan è intrecciata a quella di Trieste, ma anche la malattia ha contribuito a farlo sparire dall’orizzonte, peraltro dominato negli anni Trenta da una star dell’alpinismo come Comici. Comunque sia andata, la storia di quest’uomo che “studiava le vie segnate sulle montagne” merita di essere conosciuta.