Tra roccia e licheni: imparare a guardare l’invisibile

La bellezza, l’importanza e, soprattutto, gli insegnamenti che possiamo ricevere da quegli organismi che spesso ci accompagnano in parete

Pareti, placche, strapiombi, diedri, fessure, tacche… svasi, spigoli, pinze, canne, rovesci, spallate, “lolotte”, incastri, lanci, pinzate, arcuate. Tra mille forme della roccia e movenze della scalata, raramente ci soffermiamo su quegli elementi piccoli e umili, quasi invisibili, sempre presenti sulla superficie minerale delle nostre passioni.

Li notiamo solo come fastidio, perché tolgono aderenza alle scarpette, perché rendono scivolosa la presa. Ma loro non mollano, sono tenaci molto più di noi. Sono i licheni.

Non hanno radici, si aggrappano a qualsiasi superficie, dalle zone polari, ai deserti, sino all’equatore, spuntano dalle rocce emergenti tra i ghiacci alle quote più elevate. Sono la delicata simbiosi tra fungo e alga, indicatori preziosi della qualità dell’aria di cui si nutrono, i licheni sono rari o assenti nelle città, dove l’aria non è buona.

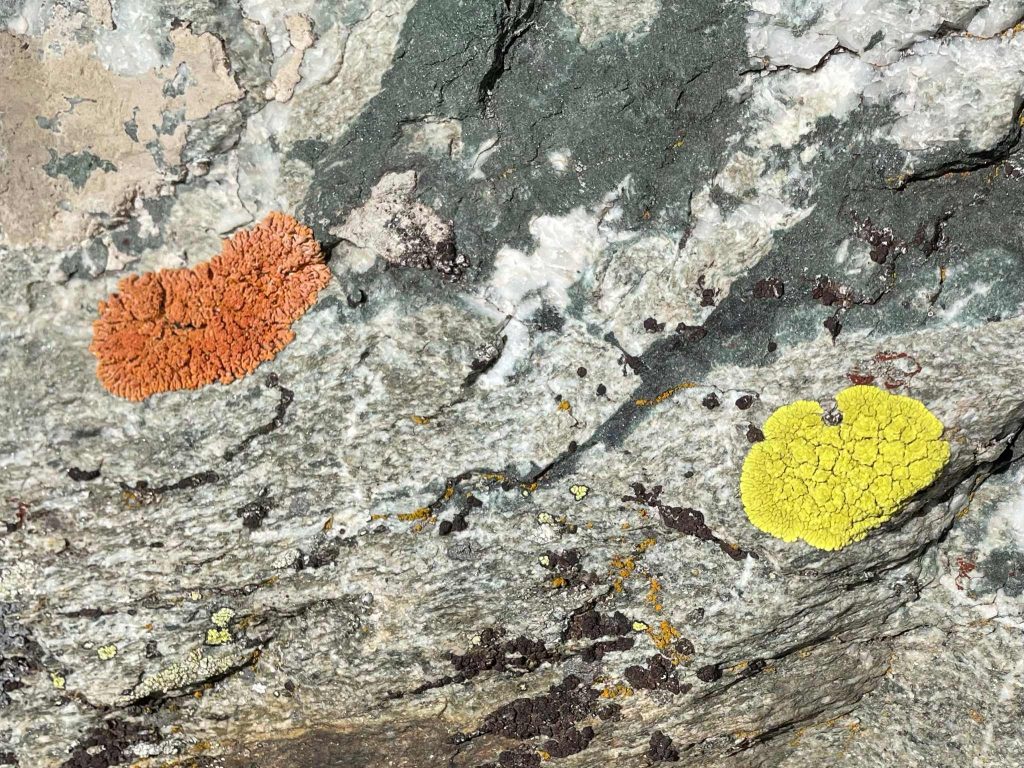

Tra un movimento e l’altro, mentre si scala, è bello buttarci l’occhio. Osservare i contorni, le superfici lisce o rugose, prominenti come barbe irregolari, con contorni che sembrano carte geografiche, e colori di mille sfumature, fino a tonalità “fluo” incredibili: un vero e proprio “cromario” vivente della roccia. Lo scalatore diventa osservatore privilegiato, imparando a riconoscere questi esseri minuscoli ma robusti, cogliendo la loro bellezza nascosta.

Camillo Sbarbaro, poeta “minimo” e appassionato lichenologo, ha dedicato quarant’anni della sua vita a queste forme di vita trascurate. Le vedeva come simbolo di una resistenza silenziosa, di un’esistenza nascosta eppure straordinariamente presente: “una muffa più un fungo, due debolezze che fanno una forza”. I licheni, per Sbarbaro, incarnavano la poetica dell’umiltà, l’estetica del dettaglio e il simbolo esistenziale, compagni silenziosi nella riflessione sulla solitudine, sulla sofferenza e sul senso della vita.

Come scriveva il poeta, “Come se solo nel marginale, nello scarto, nel poco resistesse il senso di tutto”. Osservarli mentre si arrampica significa avvicinarsi a questa stessa sensibilità, saper guardare oltre l’ovvio, scorgere il miracolo nel piccolo, nel trascurato. I licheni ci ricordano che la bellezza e la forza non risiedono sempre nei grandi gesti, ma anche nelle cose che restano in sordina, pazienti e tenaci, come la nostra passione per la montagna.

Camillo Sbarbaro (1888 – 1967) collezionava, con una passione non dilettantesca, licheni che oggi si trovano nei più importanti musei di scienze naturali del mondo. Nulla potrebbe meglio simboleggiare la sua poesia, che tende a una drastica riduzione del proprio ruolo e della propria voce. Visse in discrezione e povertà nella piccola casa di Spotorno, con pochi oggetti essenziali. Regalava meraviglie a chi sapeva vedere e sentire, cercando una verità nuda e un’esistenza spoglia, senza illusioni. Nel Museo di Scienze Naturali di Genova si conserva il suo erbario, testimonianza della sua vita di uomo, scienziato e poeta “minimo. Morì il 31 ottobre 1967, poco dopo aver raccolto il suo ultimo lichene, un gesto lieve e coerente, come se volesse restare ancora, un’ultima volta, in ascolto della terra.

Tra le rocce, tra una presa e l’altra, tra un movimento e l’altro, i licheni ci ricordano tutto questo, la forza dei piccoli, la resistenza degli umili, la bellezza che si nasconde in ciò che non grida, ma che resiste, silenzioso e presente, proprio come la montagna e la poesia di Sbarbaro.

Il lichene prospera dalla regione delle nubi agli scogli spruzzati del mare. Scala le vette dove nessun altro vegetale attecchisce. Non lo scoraggia il deserto; non lo sfratta il ghiacciaio; non i tropici o il circolo polare. Sfida il buio della caverna e s’arrischia nel cratere del vulcano.

Camillo Sbarbaro