I Gransi di Venezia: “animali” di laguna che si arrampicano dappertutto

Fondato nel 1957 seguendo l’esempio degli amici Scoiattoli, il Gruppo Rocciatori Gransi ha visto tra la sue fila autentici fuoriclasse. Ma solidarietà è sempre la parola d’ordine

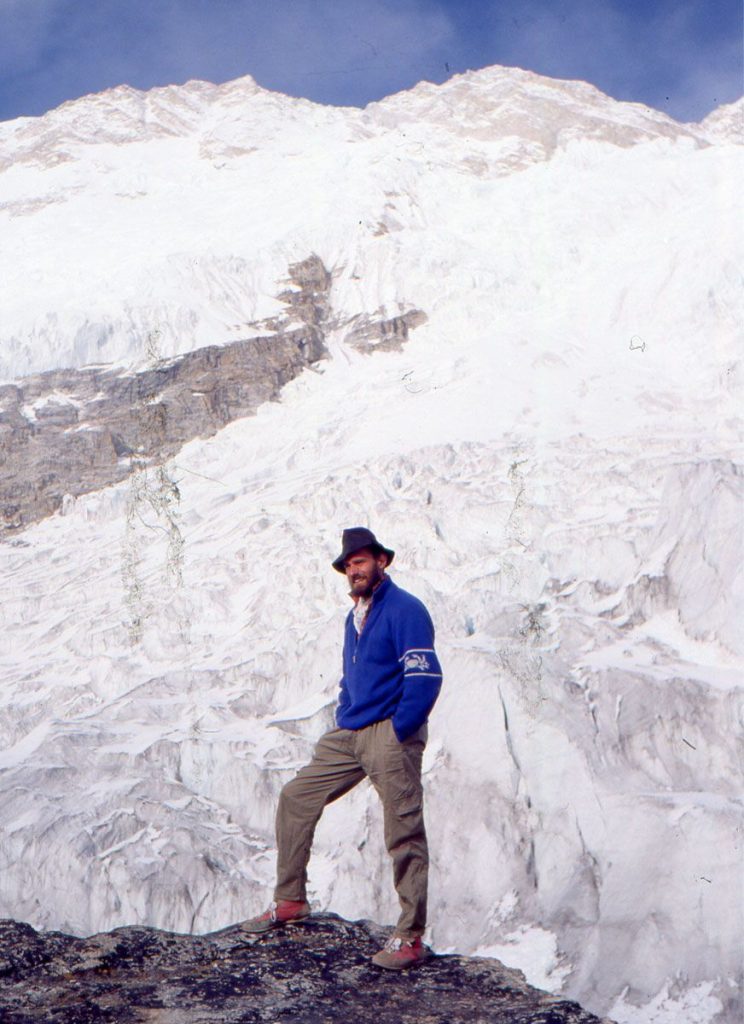

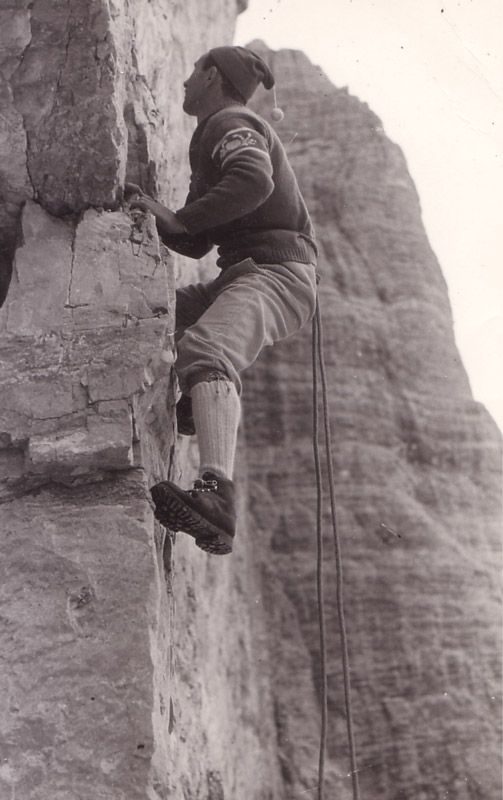

Il loro maglione è quasi uguale a quello degli Scoiattoli di Cortina, fatta eccezione per il colore blu elettrico e per il disegno stilizzato che fa capolino sulla manica sinistra. L’animale ritratto, in apparenza, non ha niente a che vedere con i boschi e le crode alpine: è un granchio bianco e sembra quasi stonare sulle guglie dolomitiche e fra i ghiacci del Kangchenjunga. Eppure, l’attività del Gruppo Rocciatori Gransi di Venezia, nelle Alpi orientali e occidentali così come in Himalaya, ma passando anche per la Cordigliera andina, non ha nulla da invidiare a quella dei migliori gruppi dolomitici. Anzi, proprio grazie ad uno di quei gruppi, gli Scoiattoli di Cortina, la loro storia ha iniziato a delinearsi.

«Il gruppo dei Gransi è stato fondato nel 1957 ad opera di 16 soci di Venezia, sulla falsariga degli Scoiattoli di Cortina», racconta Andrea Tonon, “gransio” da ben 35 anni. «Quattro istruttori della Scuola CAI “Sergio Nen” di Venezia si trovavano allora a Cortina per fare dell’attività. Fu allora che si trovarono coinvolti in un’operazione di soccorso in Marmolada, assieme ad alcuni Scoiattoli, dando vita non soltanto ad una solida amicizia ma all’idea di seguirne le orme per fondare un proprio sodalizio veneziano». Quel primo soccorso condiviso decretò anche l’obiettivo principale dei Gransi. «Promuovere la sicurezza in montagna fu alla base dell’idea originaria, coniugata ad un alpinismo di livello e ad una solida amicizia, che oggi possiamo dire sia riuscita ad attraversare generazioni di persone».

Fra le fila dei Gransi, negli anni, si sono susseguiti autentici fuoriclasse: Renato Gobbato detto Bagnin, per esempio, ma anche Vittorino Penzo e Alessandro Masucci, tutti Accademici del CAI. «Tutt’oggi abbiamo all’attivo alcuni Accademici, ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è una nuova generazione di giovani capaci di ripetere e aprire vie in ambiente davvero impegnative», spiega Tonon. «Ci sono Francesco Forte, Riccardo Lovison, Gianluca Benedetti, Andrea Giaretta e Marcello Luppi, quest’ultimo nel gruppo da soli due anni ma con risultati davvero notevoli».

Lo statuto dei Gransi è a sua volta unico rispetto a quelli della stragrande maggioranza dei gruppi alpinistici. «Non abbiamo mai messo il limite della località di residenza», racconta Tonon, «come invece fanno altri gruppi, richiedendo, oltre ad un curriculum di livello, anche una sorta di residenza sul territorio. Gli Scoiattoli per esempio radunano alpinisti di ceppo ampezzano. Noi invece abbiamo avuto soci che venivano da Genova, dal Trentino e da altre località non certo limitrofe a Venezia. Questo perché in un certo senso volevamo mantenere lo spirito della nostra città di mare, un porto aperto a chiunque decida di volergli appartenere».

Un’accoglienza che va di pari passo con la solidarietà, da sempre principio-guida nell’attività dei Gransi. «La cosa curiosa è che nessuno di noi fa il soccorritore, né di professione né come volontario», dichiara Tonon, «eppure il soccorso in montagna è un caposaldo della nostra organizzazione, da quando siamo nati. Non sottrarsi mai di fronte ad un altro alpinista in difficoltà è quanto richiediamo espressamente ai nostri soci ma credo che, al di là della forma, sia qualcosa d’innato per tutti noi. Come quando, a metà degli anni Sessanta, una cordata di alpinisti veneziani era partita per andare a ripetere quella che allora era la seconda via più difficile delle Pale di San Martino, la Solleder al Sass Maor. Uno dei due volò, ferendo anche il compagno che lo aveva trattenuto durante la caduta. Immediatamente, non vedendoli rientrare al pomeriggio, gli amici di Venezia organizzarono una vera e propria spedizione che partì dalla città nottetempo a bordo di due macchine. Dopo ore di viaggio, e di attesa per gli infortunati, i Gransi riuscirono a giungere in cima al Sass Maor, calare due di loro per 160 metri e parancare i compagni bisognosi di aiuto fino alla cima».

Ma i soccorsi portati avanti in modo informale dal gruppo sono davvero innumerevoli e meritano la stima e l’attenzione che spesso non hanno avuto, a maggior ragione per il fatto che tutte le operazioni sono state realizzate con materiale di cordata e non di soccorso. «L’alpinismo è cambiato», prosegue Tonon, «con i suoi pro e i suoi contro. Chiunque vada in montagna sa sempre, in teoria, di dover aiutare gli altri. Nella pratica però occorre anche saperlo fare, nonostante nel tempo si sia preferito delegare questo compito a figure specializzate, il cui lavoro è fondamentale ed insostituibile. Ma credo che sia altrettanto utile tornare ad imparare quel soccorso “informale” che salva vite e crea legami».

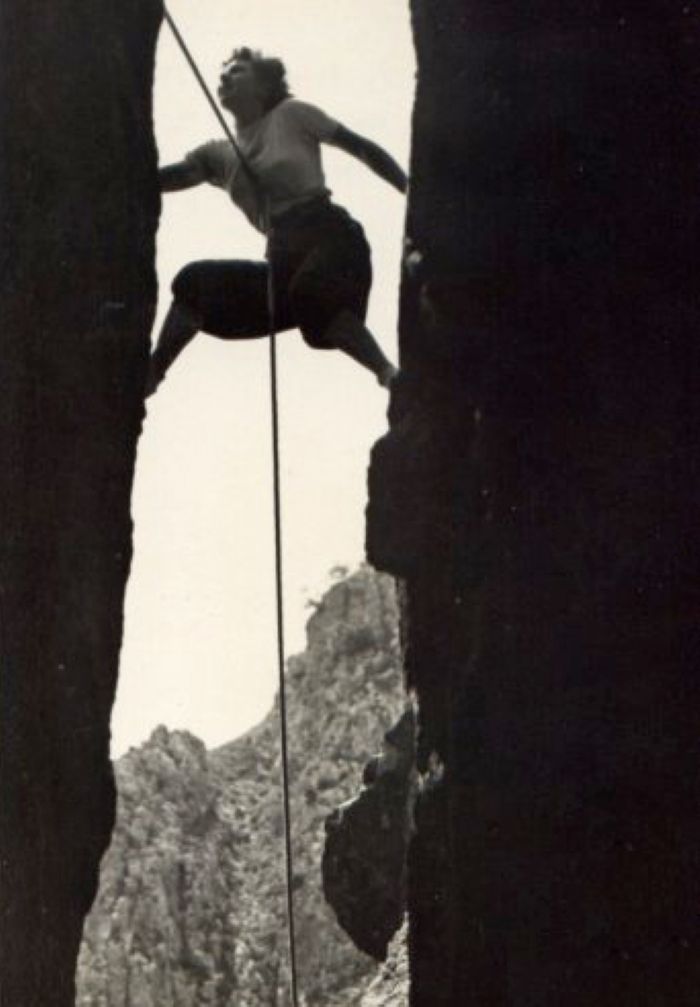

Un legame, quello dei Gransi, che si snoda oggi fra oltre 60 soci, alla presidenza di Elvio Terrin, che nel 1979 prese parte all’ancora semi-sconosciuta spedizione di Manolo al Manaslu. E alla domanda su chi fu l’artefice di questo nome tanto bizzarro quanto calzante, Andrea Tonon non trattiene un sorriso. «La storia del nome fu oggetto di un’autentica contesa fra uno dei fondatori e Ada Tondolo, leggenda dei Gransi». Sì, perché Ada era davvero una donna incredibile: olimpionica di ginnastica artistica e una delle prime “ragazze” capace di scalare il sesto grado. Ma, soprattutto, un “gransio” della prima ora, con all’attivo la seconda femminile – dopo la prima assoluta di Mary Varale – dello Spigolo Giallo alla Piccolissima di Lavaredo. «Per anni vantò di aver ideato lei il nome del gruppo», conclude Tonon, «ed era difficile darle torto. Ad ogni modo, il granchio riassume benissimo la nostra filosofia. Restiamo, orgogliosamente, “animali” di laguna. Ma siamo comunque capaci di arrampicarci dappertutto».