Cento anni (più uno) del rifugio Zamboni-Zappa, ai piedi della Est del Monte Rosa

La struttura sorge a 2070 metri di quota al cospetto della più grandiosa parete delle Alpi. Da trampolino di lancio dei grandi alpinisti a frequentata meta di escursioni alla portata di tutti. Il ruolo decisivo delle guide alpine di Macugnaga

Pensava di averle viste tutte. Invece no. Proprio in concomitanza con la sua centesima estate di vita, il rifugio Zamboni-Zappa ha scoperto che un sentiero può essere messo sotto sequestro da un giudice. Quale? Quello più agevole e frequentato tra quelli che raggiungono l’Alpe Pedriola (2070 m), ai piedi della parete Est del Monte Rosa, dove si trova il rifugio più famoso e frequentato di Macugnaga.

E’ successo all’inizio di agosto e il provvedimento non è ancora stato ritirato, quindi per raggiungere il rifugio senza timore di sanzioni occorre sciropparsi i quasi mille metri di dislivello del sentiero che parte dal paese e passa dall’Alpe Rosareccio.

Questa la cronaca di queste settimane. Ma è bello tornare indietro nel tempo, almeno al 1919. Allora la SEM (Società Escursionisti Milanesi) aveva in animo di costruire un nuovo rifugio e l’Alpe Pedriola già meta di alcuni attendamenti del gruppo era considerata un’opzione particolarmente allettante per la sua straordinaria posizione e per le imprese che alcuni suoi iscritti avevano compiuto sulla immensa parete del Rosa. Nel 1901, per esempio, Giuseppe Dorn aveva aperto una via sulla Nordend ed effettuato la prima solitaria allo Jagerhorn.

Il lascito (decisivo) di un modesto impiegato

Per avviare il progetto occorrevano però i soldi. Tanti. E questi arrivarono da dove meno si potevano attendere, ovvero da un modesto impiegato di nome Rodolfo Zamboni, che pur non disponendo di grandi finanze annunciò di avere destinato tutte le sue sostanze alla costruzione del rifugio alla Pedriola. Certo, il buon Zamboni non poteva immaginare che di lì a poco avrebbe perso prematuramente la vita sul Monte Altissimo di Nago a causa dello scoppio di un residuato bellico che stava incautamente maneggiando. Ma così fu.

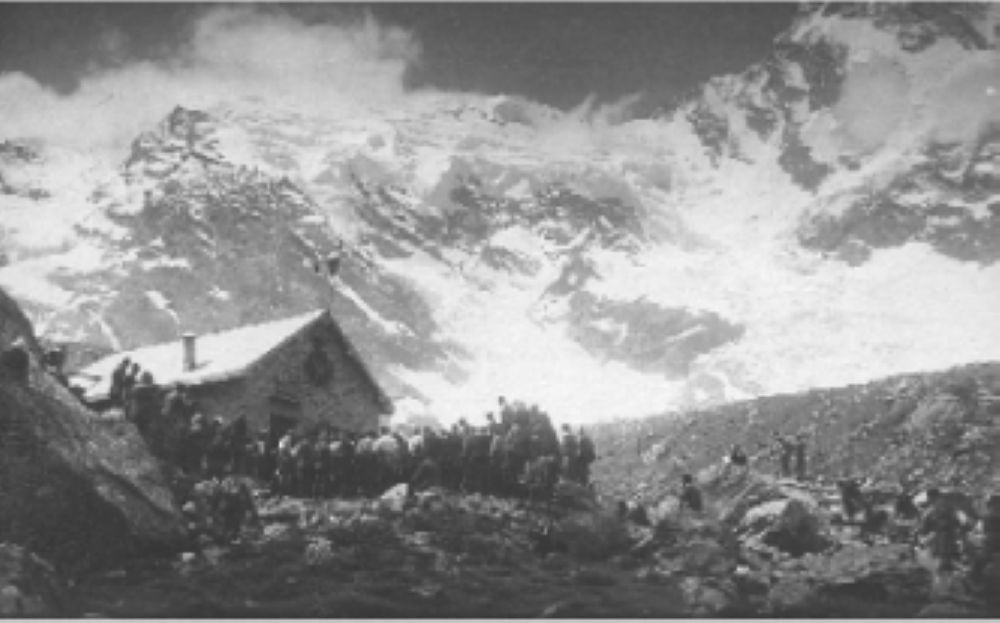

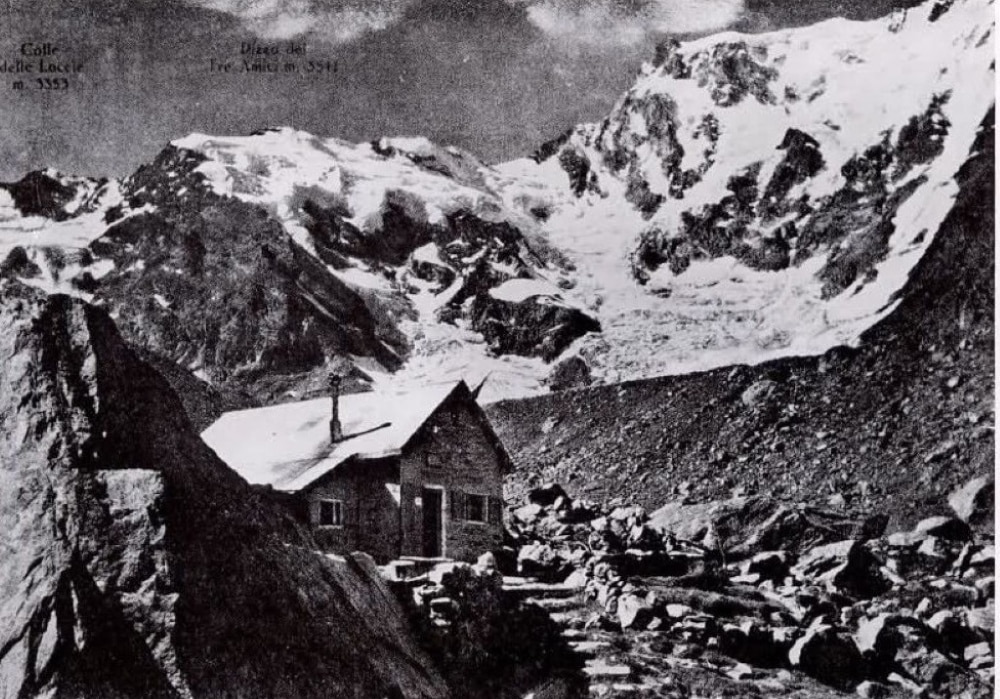

Il gesto di Rodolfo Zamboni, che non rivestiva ruoli nell’ambito della SEM, fu interpretato come un “voto” che scatenò una sorta di gara di solidarietà nel suo ricordo. Le donazioni non mancarono e nel 1923 fu commissionata la progettazione del rifugio per la cui costruzione non fu necessario attingere alle casse sociali. Un dopo anno “la nostra graziosa casetta squadrata nel bel granito del Rosa”, come recita la pubblicazione della SEM (disponibile in formato pdf sul sito sociale) era pronta per accogliere i primi ospiti. La gita sociale di inaugurazione del rifugio è dell’autunno 1924, ma è solo dall’estate successiva che la struttura diventa operativa, dopo una festa che il 12 luglio 1925 vede la partecipazione di circa 500 persone.

La gestione delle guide alpine di Macugnaga

Per i primi anni, il rifugio fu affidato alla guida di Macugnaga Luigi Ruppen, che per ragioni burocratiche poteva custodirlo solo “a distanza”. Solo nel 1933 dopo l’entrata della SEM nel CAI venne autorizzato dal comune di Calasca, proprietario del terreno, l’esercizio di “alberghetto”, affidato allo stesso Ruppen.

Il rifugio poteva ospitare fino a 32 persone, suddivise “convenzionalmente” in due locali di identica capacità: al piano terreno dormivano gli alpinisti, nel sottotetto le loro guide e i portatori.

Per la sua posizione strategica, ma anche per la bellezza del luogo, il rifugio fu subito ben frequentato e contribuì non poco allo sviluppo dell’alpinismo sulla Est del Monte Rosa tanto che gli anni ’30 sono ancora considerati la stagione d’oro della Est. Sono di quel decennio, tra le altre, l’apertura della clamorosa, per l’epoca, Via dei Francesi ad opera di Lucien Devies e Jacques Lagarde che per primi salgono la parete est della Punta Gnifetti e la salita di Ettore Zapparoli che nel 1937, apre la via “Cresta del Poeta” sulla est della Nordend, dedicata all’amico Guido Rey scomparso due anni prima. Altrettanto numerose, purtroppo, sono le tragedie che si verificano sull’enorme parete Est, che in breve si conquista la sinistra fama di “mangia uomini”.

Il raddoppio nel 1954: nasce il rifugio Zappa

Diventa però inevitabile per la SEM porsi il problema dell’ampliamento della struttura. Nacque così il rifugio Mario Zappa, collegato al precedente con un corridoio tanto da formare un unico complesso. La nuova struttura, più grande e moderna, viene inaugurata il 26 settembre 1954 alla presenza di ben 1.000 persone. Inizia quel giorno la storia del rifugio Zamboni-Zappa che, forse per nostalgia, viene da subito chiamato dai frequentatori semplicemente Zamboni.

Concreto anello di congiunzione tra le due vite della struttura è la figura di Zaverio Lagger, guida alpina di Macugnaga che gestì il rifugio dal 1946 al 1962, contribuendo fattivamente anche alla costruzione e al lancio della parte moderna dell’edificio. A Lagger seguirono altre guide di Macugnaga: Ettore Schranz, Pierino Jacchini (per due anni insieme a Teresio Valsesia, futuro vice-presidente del CAI nazionale) ed Emilio Ranzoni. Quest’ultimo nel 1983 passò il testimone alla figlia Flora Ranzoni, la quale rimase al timone del rifugio per quasi 20 anni. Fu proprio lei, il 19 luglio 1979, ad accorgersi dell’esondazione del sovrastante lago delle Locce e a lanciare l’allarme nel fondovalle consentendo così a molti escursionisti e addetti agli impianti di risalita di porsi in salvo prima che l’acqua travolgesse sentieri e la stazione intermedia della seggiovia del Belvedere.

L’apertura invernale: un sogno possibile

Alla Ranzoni subentrò nel 2002 Tania Bettineschi che per due decenni ha accolto con passione e professionalità escursionisti e partecipanti ai numerosi corsi di alpinismo che hanno fatto del rifugio il proprio campo-base. Sempre meno numerosi, ormai, sono invece gli alpinisti, frenati dal mutare delle condizioni della parete e del ghiacciaio delle Locce, tradizionale passaggio per la Valsesia e per ascensioni alla Punta Grober e alla Punta Tre Amici. Si deve, infine a Cristina Gasparini e Valerio Corti gestori del rifugio dal 2023 il tentativo di aprire il rifugio anche nei fine settimana invernali. Gli scialpinisti e i ciaspolatori che raggiungono l’Alpe Pedriola sono sempre più numerosi, ma sono consistenti anche le difficoltà logistiche (a partire dalla mancanza di acqua corrente) per chi gestisce il rifugio. La strada è tracciata, si spera che sia solo una questione di tempo. Qualunque siano gli sviluppi giudiziari, inoltre, il percorso invernale per raggiungere il rifugio non ricalca quello estivo e non ci sarebbero dunque limitazioni di questo tipo.