1925-2025: cent’anni fa i primi “bivacchi fissi” delle Alpi

Nella tarda estate del 1925, il Club Alpino Accademico Italiano ha installato sul massiccio del Monte Bianco i suoi primi due “bivacchi fissi”. Negli anni queste strutture sono diventate un po’ più grandi. Ma il loro fascino è rimasto immutato

Esistono due modi per scoprire i primi “bivacchi fissi” delle Alpi. Il primo, e più faticoso, consiste nel raggiungere a piedi, con lunghi itinerari di escursionismo impegnativo o alpinismo, le quattro scatole di legno e metallo (sulle otto installate un secolo fa) sopravvissute alle intemperie e ai decenni.

L’elenco include il bivacco Adolfo Hess all’Estellette (ci si arriva dal rifugio Elisabetta), il bivacco della Brenva ai piedi dell’omonima parete del Monte Bianco, il remotissimo bivacco Piero Craveri alla Brêche Nord des Dames Anglaises (si deve attraversare il ghiacciaio di Frêney, e non è cosa da poco) e il quasi altrettanto lontano bivacco Balestreri al Col dei Cors (Grandes Murailles, Valtournenche). I primi tre sono nel massiccio del Bianco, il quarto sulle Alpi Pennine.

In alternativa, molto più comodamente, si possono vedere da vicino i due bivacchi, costruiti dai fratelli Ravelli di Torino che oggi fanno bella mostra di sé nei musei. Quello di Fréboudze, uno dei due installati dal Club Alpino Accademico nel 1925, ha accolto centinaia di alpinisti, e oggi riposa nel Museo Alpino Duca degli Abruzzi, nella sede delle guide di Courmayeur.

Non ha mai visto da vicino montagna, invece, un altro bivacco costruito dai Ravelli al civico 70 di Corso Ferrucci, e che è passato direttamente dall’officina al Museo Nazionale della Montagna del Monte dei Cappuccini di Torino. Sarà un caso, ma queste strutture, minuscole se osservate in un museo, diventano grandi, accoglienti e ospitali ad alta quota, sul Monte Bianco oppure in altri massicci.

Qualche chiarimento s’impone. Anche i primi rifugi delle Alpi erano spesso minuscoli (quello dei Grands Mulets, nato nel 1853 sulla via da Chamonix al Monte Bianco, misurava 4,25 per 2,12 metri). Avevano dimensioni analoghe i primi rifugi dell’Aiguille du Goûter, Quintino Sella, delle Grandes Jorasses (oggi Boccalatte-Piolti) e del Couvercle, come quelli di tanti massicci delle Alpi e dell’Appennino. Quasi tutti, per decenni, non hanno avuto un gestore. Se l’interno poteva essere diviso in più vani, era ovvio che le guide si sistemassero in cucina a preparare tè e zuppe, e ai clienti spettassero la piccola sala da pranzo e il dormitorio.

Da qualche decennio, per evitare incomprensioni e incidenti, il CAI ha abolito la definizione “rifugi incustoditi” per elencare tutte le strutture senza gestore tra i bivacchi. Una scelta certamente logica, ma che ha addolorato gli escursionisti e gli alpinisti, ormai dai 65-70 anni in su, che hanno passato una o più notti, occupandosi dell’acqua calda e della stufa, al Borelli ai piedi dell’Aiguille Noire, al Bobba sorvegliato dalle Grandes Murailles e in altre strutture simili.

L’intuizione del CAAI

Ma torniamo alle Alpi di cento e più anni fa. Negli anni tra l’Otto e il Novecento i “senza guida”, gli alpinisti dilettanti che amano (e sanno) scalare da capocordata, smettono di essere considerati dei personaggi bizzarri o dei suicidi, e diventano una parte importante del mondo della montagna.

Molti di loro, anche in Italia, guardano con interesse all’Alpine Club britannico, che non si rivolge a tutti gli appassionati come il CAI, ma solo chi percorre davvero creste, pareti e ghiacciai. Nel 1904, una ventina di “senza guida” piemontesi e liguri dà vita al CAAI, il Club Alpino Accademico Italiano, che si organizza all’interno del CAI. Tra loro sono alpinisti conosciuti come Lorenzo Bozano, Adolfo Hess, i fratelli Giovanni Battista e Giuseppe Fortunato Gugliermina, Emilio Questa, Ubaldo Valbusa e Adolfo Kind, che in quegli anni sta introducendo gli sci nelle valli innevate del Piemonte. Il primo presidente della nuova associazione è Ettore Canzio.

L’idea di un club riservato ai veri alpinisti ha successo anche in Francia, dove Jacques de Lépiney, Paul Chevalier e altri parigini, frequentatori del Bianco ma anche dei massi di arenaria di Fontainebleau, danno vita al Groupe de Haute Montagne, l’equivalente transalpino del CAAI. Poco dopo il Gruppo Lombardo Alpinisti Senza Guide confluisce nel Club dei “senza guida” italiani.

Dopo la Prima Guerra Mondiale, l’Accademico ha un’idea per promuovere l’alpinismo esplorativo, poco importa se praticato in autonomia dai suoi soci o da cordate con guida. In zone poco frequentate delle Alpi, dove non è economicamente possibile costruire un rifugio, il CAAI inizia a installare i suoi “bivacchi fissi”.

I primi bivacchi erano “alti” 1,25 metri

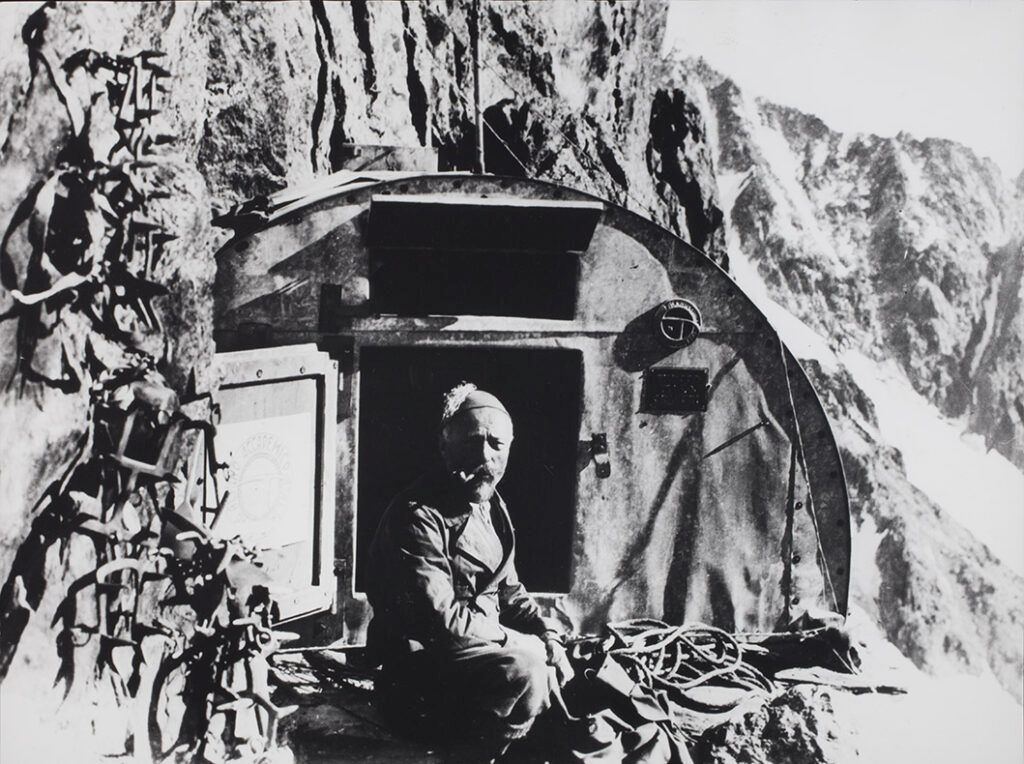

Sono dei minuscoli ripari di legno e metallo costruiti dai fratelli Ravelli di Torino, con forma a semibotte (2,25 per 2 metri alla base, l’altezza massima è di 1,25 metri), privi di cuccette e attrezzatura, confortevoli solo grazie al “calore animale” degli occupanti. Sono strutture prefabbricate e facili da montare, dal costo di circa 6.000 lire dell’epoca, “smontabili e trasportabili in una ventina di colli, del peso di 25 chilogrammi ciascuno”. Edifici (ma forse la parola è eccessiva) dall’impatto ambientale minimo, che consentono di passare la notte al riparo, e che diventano preziosi quando il tempo si mette al brutto.

I primi due bivacchi fissi della storia, inaugurati cent’anni fa, alla fine di agosto del 1925, sono quelli di Fréboudze e di Estellette, che è stato poi dedicato a Hess. Seguono i bivacchi Balestreri (1927), della Brenva (1929), Craveri (1932), della Fourche (1935) e Lampugnani (1939), quest’ultimo ai piedi della cresta dell’Innominata e dei Piloni del Monte Bianco.

Sulla porta di ogni bivacco, una targa recita “Proprietà del Club Alpino Accademico Italiano”. Un altro espone le istruzioni per l’uso. “Chiudere bene la portina. Appendere le coperte. Rotolare la stuoia. Curatene la conservazione”. Raccomandazioni che, più che agli alpinisti di allora, sarebbero adatte agli escursionisti disattenti di oggi.

L’avvento del modello Apollonio e certe odierne strutture “spaziali”

Nei decenni successivi, i bivacchi diventano un po’ più spaziosi, e hanno all’interno prima 4 cuccette e poi le 8-9 delle strutture modello Apollonio. Oltre che sul Gran Paradiso, sulle Alpi Pennine valdostane e sulle Alpi lombarde, vengono installati in gran numero sui massicci meno battuti delle Dolomiti (Marmarole, Spalti di Toro…), sulle Alpi Giulie e perfino sui monti dell’Appennino. Qualcuno, con polemiche vivaci già da allora, viene piazzato su vette dalla discesa impegnativa, come il Crozzòn di Brenta, la Pala di San Martino e l’Antelao.

Negli ultimi decenni tutto cambia ancora una volta. Sull’arco alpino e sull’Appennino vengono trasformate in bivacchi delle casere abbandonate dagli allevatori, spesso in zone selvagge come il Parco nazionale della Val Grande. In Valle d’Aosta, dove i fondi pubblici sono più facili da ottenere che altrove, nascono da zero anche dei nuovi e confortevoli bivacchi in muratura, di solito con 10-12 posti.

Qua e là, ma più raramente dei rifugi, nascono anche dei bivacchi “spaziali” e avveniristici come il nuovo Gervasutti, della SUCAI di Torino, ai piedi dell’Aiguille de Leschaux e della ciclopica parete Est delle Grandes Jorasses. Negli stessi anni, con scelta certamente logica, si decide di trasportare a Courmayeur il vecchio bivacco di Fréboudze, segnato dalle intemperie e dagli anni e non più in grado di accogliere degnamente gli alpinisti. Eppure sarebbe bello vederli ad alta quota insieme, magari uno accanto all’altro, il “nonno” di legno e lamiera e il bisnipote a forma di razzo affacciato sul fondovalle. Il mondo va avanti, lo sappiamo. Ma aiutarci a ricordarlo è sempre un bene.