Cento anni di sesto grado

La “scala Welzenbach” vide la luce nel 1925. E proprio domani ricorre il centenario dell’apertura della via Solleder-Lettembauer sulla Nord del Civetta, convenzionalmente ritenuta la prima salita di sesto grado della storia

Non lo nascondo: un po’ rimpiango i tempi in cui se facevi il quinto grado eri bravo e se facevi il sesto appartenevi all’élite. Non sono in fondo tempi tanto lontani. Eravamo infatti intorno al 1980 (ieri!) quando Patrick Bérhault venne dalle nostre parti, a Finale, a insegnare l’arte di danzare sulla roccia, mentre tutti lo guardavamo come un marziano. Allora, d’un tratto, il sesto grado scomparve e fu sostituito dal 6a francese, in una scala scandalosamente aperta che ora è arrivata al 9b/c e chissà dove andrà a parare, mentre dall’altra parte dell’oceano gli americani ci sfidavano a colpi di 5.12, 5.13, 5.14… Sarà un problema generazionale, ma oggi faccio fatica a comprendere i gradi di difficoltà, soprattutto quando interviene il fattore ghiaccio, e resto interdetto davanti a una via gradata M13 WI 15. L’unica cosa che capisco è che non sarei mai in grado di percorrerla. Ma anche sulla roccia tutto si complica e diversifica, dipende se stiamo parlando di trad, boulder, plastica, multipitch. Cosa direbbe Willo di tutto questo?

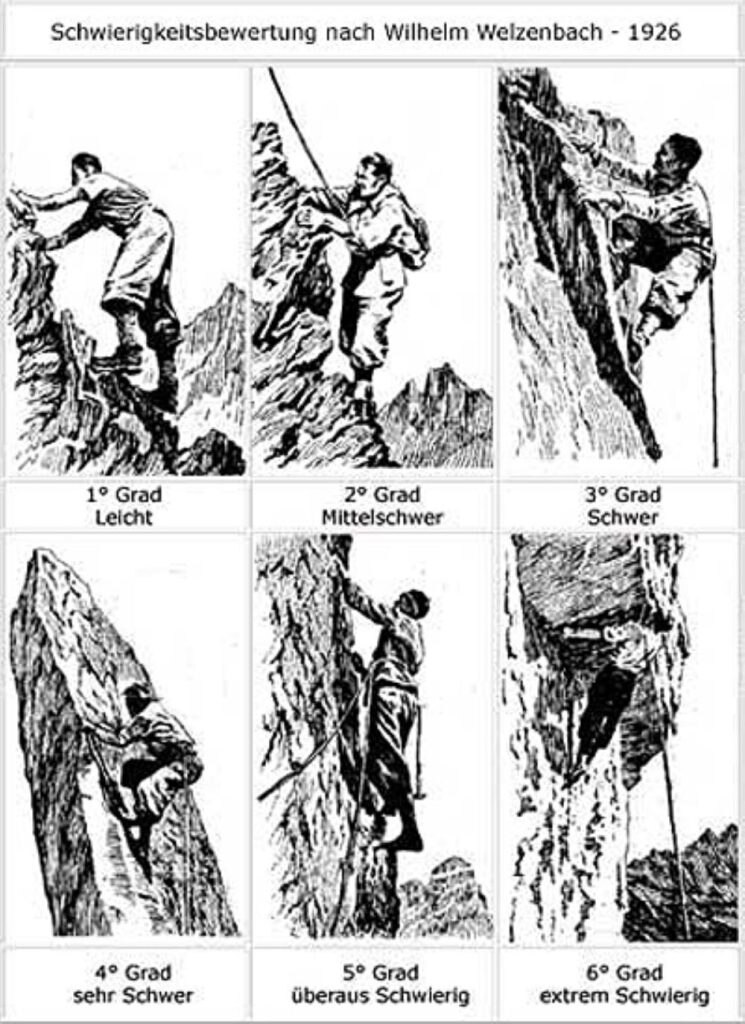

Con Willo intendo, naturalmente, Willo Welzenbach, l’ingegnere tedesco che per primo immaginò una scala di difficoltà, oggettiva, per l’arrampicata su roccia, dal primo al sesto grado, in seguito adottata dall’UIAA. Un personaggio di grandissimo interesse, che si ricorda soprattutto per la “scala Welzenbach” rischiando di dimenticare i suoi altri meriti, alpinistici e scientifici. Nato a Monaco nel 1900, si avvicinò alla montagna quando la famiglia si trasferì a Salisburgo. Austriache sono le sue prime importanti scalate su roccia, la Est del Fleischbank, la Ovest del Totenkirchl, entrambe nel 1923. Poi scoprì l’alta quota nel gruppo del Monte Bianco e, anche grazie all’incontro con Fritz Rigele, che stava sperimentando i primi chiodi da ghiaccio, le grandi pareti glaciali divennero il suo campo d’azione preferito. Nei dieci anni che seguono, racconta il suo biografo Erich Roberts in Welzenbach’s Climbs: A Biographical Study and the Collected Writings of Willo Welzenbach (Mountaineers Books, 1981), salì 949 cime, di cui 72 Quattromila, aprendo 43 nuove vie: notevoli soprattutto le Nord del Grosses Fiescherhorn, Grosshorn, Gspaltenhorn, Breithorn, Nesthorn, tutte nell’Oberland Bernese. Ma la sua ascensione più leggendaria fu alla Nord dei Grands Charmoz, dove con Willi Merkl dovette combattere nella bufera per quattro giorni: quando i due riapparvero a Chamonix ormai tutti li davano per morti.

L’elemento glaciale fu anche al centro della tesi di dottorato, conseguito da Welzenbach nel 1926, sulla stratigrafia del manto nevoso, relatore il geologo Wilhelm Paulcke, a suo tempo pioniere dello scialpinismo. Nel 1934 Merkl lo chiamò a partecipare alla spedizione tedesca al Nanga Parbat: intrappolato a quasi 8000 metri da una tempesta, morì in un tentativo di discesa insieme all’amico capospedizione, un terzo alpinista e due sherpa.

Welzenbach incarna perfettamente lo spirito dell’alpinismo eroico degli anni Trenta, fatto di “stelle e tempeste”, per dirla con Rébuffat, di disprezzo del pericolo ed estrema sopportazione del freddo e della fatica, ma anche di innovazioni destinate a cambiare il corso dell’alpinismo. Ed è un paradosso che la sua fama, per lui sommo ghiacciatore, sia legata ai gradi di difficoltà su roccia, che l’ingegnere concepì nel 1925. Cento anni fa.

Di quell’anno è anche il primo sesto grado delle Dolomiti: la Solleder-Lettembauer sulla Nord del Civetta, di cui proprio domani 7 agosto ricorre l’anniversario. Oggi la via è gradata ED- e di “sesto” puro presenta solo pochi passaggi, ma al tempo della sua apertura e per molti decenni a seguire rappresentò la pietra di paragone per ogni altro “sesto”, un itinerario che ogni alpinista che puntasse all’eccellenza doveva avere in carnet. Leggendari sono, tuttora, i suoi 1200 metri di sviluppo, i passaggi più caratteristici come la fessura, il camino bloccato, il Cristallo, il camino della cascata. Soprattutto l’ambiente grandioso, immenso e repulsivo. Tutto ciò, e non qualche singolo movimento, hanno reso questa via il paradigma del sesto grado.

Peraltro, passaggi di sesto, ci racconta la storia dell’alpinismo, ne erano stati fatti anche in precedenza, perfino da alpinisti misconosciuti come Oliviero Mario Olivo, che sullo spigolo della cresta degli Invalidi (Marmarole) nel 1924 aveva superato in arrampicata solitaria un camino oggi valutato di sesto, non potendolo però gradare perché la scala, per l’appunto, era ancora da inventare. Ma la Solleder-Lettembauer resta senza dubbio il capostipite della “massima difficoltà”: e spronati da quella realizzazione, che nelle parole di Emil Solleder (anch’egli rappresentante della Scuola di Monaco) non era “pane per gli italiani”, i nostri alpinisti di punta intrapresero la loro personale corsa al sesto grado. Luigi Micheluzzi lo trovò sulla direttissima del pilastro sud della Marmolada, nel 1929; Emilio Comici sulla Sorella di Mezzo al Sorapiss, nello stesso anno, con Giordano Bruno Fabjan; Attilio Tissi sulla Nord-ovest del Pan di Zucchero, nel 1932, con Alvise Andrich e Domenico Rudatis.

A un secolo di distanza, è ben difficile capire che cosa volesse veramente significare, per quegli uomini, il sesto grado. Possiamo solo immaginarceli, scarpette di tela, corde di canapa, qualche pesantissimo chiodo battuto dal fabbro del paese, di fronte alle muraglie dolomitiche, altissime e inesplorate. Forse, la cifra più importante del sesto grado, era proprio questo: l’ignoto. Poi sono venute le contaminazioni. L’arrampicata artificiale spacciata per sesto superiore, i chiodi a pressione delle vie a goccia d’acqua, le infinite ripetizioni e le attrezzature pleonastiche delle vie. Poi sono venuti i “giovani”, Messner, Reinhard Karl, Cozzolino, Casarotto, a suggerire che la vecchia scala di Welzenbach, bloccata tra il primo e il sesto grado e strenuamente difesa dall’establishment delle associazioni e delle scuole d’alpinismo, forse andava corretta. Aperta. Rivoluzionata. L’eresia del settimo grado oggi fa sorridere, ma negli anni Settanta fu una vera rivoluzione. E come ogni rivoluzione, ci è scappata di mano.