Rifugio Genova, dal 1898 custode delle Odle

La storica struttura della Val di Funes, fortemente voluta da Johann Santner, è oggi un importante punto di riferimento per trekking e escursioni al cospetto di alcune tra le più belle montagne delle Dolomiti

Talvolta, nella storia dei rifugi alpini, capita di imbattersi in qualche curioso caso di confusione geografica e toponomastica. Il Rifugio Brentei per esempio – nelle Dolomiti di Brenta, in Trentino – spicca per i colori verdi e bianchi dei suoi scuri. Una caratteristica che passa spesso inosservata agli occhi degli escursionisti ma che si configura come una vera e propria stranezza. Gli scuri dei rifugi gestiti dalla locale sezione del Club Alpino Italiano, ovvero dalla SAT – Società degli Alpinisti Tridentini, sono infatti azzurri e bianchi. Potrebbe trattarsi benissimo di un rifugio privato, ribatterebbero i più, se non fosse che il Rifugio Brentei risulta essere a tutti gli effetti una struttura del CAI. La soluzione dell’arcano è dunque questa: il Brentei è proprietà del Club Alpino Italiano, ma non della SAT, bensì della sua sezione di Monza, città posta ad oltre 4 ore di distanza, esclusa la camminata per arrivarci. Di rifugi con storie analoghe ve ne sono parecchi altri. E se la vicenda del Brentei è frutto di una donazione elargita dall’imprenditore lombardo Vittorio Fossati Bellani – padre delle funivie di Campiglio e proprietario della struttura, che nel 1947 venne da lui stesso regalata alla sezione brianzola del CAI – un altro esempio simile, quello della Schlüterhütte in Val di Funes (Alto Adige), fa registrare circostanze diverse. Costruita nel 1898 dal commerciante di Dresda Franz Schlüter e gestita fin da subito dalla Sezione di Dresda dell’Alpenverein, la Schlüterhütte fu costretta a cambiare nome e proprietà dopo la Prima Guerra Mondiale, quando l’Alto Adige passò sotto il controllo dell’Italia. Il rifugio diventò pertanto un bene del Demanio Militare che a sua volta “passò” la struttura alla Sezione di Genova del Club Alpino Italiano, per tutto il ventennio fascista e sino alla fine del secondo conflitto mondiale. Da quel momento in poi, la Schlüterhütte divenne di conseguenza nota con il nome di Rifugio Genova.

L’idea di costruire questo importante presidio escursionistico era stata tuttavia partorita, in prima battuta, dall’alpinista austro-ungarico Johann Santner, considerato il padre dell’alpinismo tirolese. A lui è dedicata, ad esempio, la celebre Punta Santner, posta a 2.414 metri di quota nel massiccio dello Sciliar, raggiunta per la prima volta da Santner nel 1880 e resa celebre però da ben altra impresa: quella dolciaria della Loacker, che scelse proprio tale montagna, con annessa Punta, come suo logo. Santner pensò che un punto d’appoggio sul passo Poma (o Kreuzkofeljoch) fosse fondamentale, sia per raggiungere il gruppo delle Odle di Funes verso nord che il Sas Rigais a sud. Il progetto venne momentaneamente accantonato per poi essere ripreso nel 1896 dal già citato commerciante Franz Schlüter, rimasto affascinato proprio dalla bellezza del gruppo delle Odle. L’incarico di costruire la struttura fu affidato a Richard Neisse, aiutato dalla locale sezione dell’Alpenverein di Bressanone. Eppure, immediatamente dopo l’inaugurazione, Franz Schlüter decise di donare il suo rifugio alla sezione dell’Alpenverein a cui apparteneva, ovvero quella della sua città natale, Dresda. Ecco dunque come, fin da principio, il Rifugio Genova iniziò a fare propria una certa confusione, geografica e toponomastica. Nessuna sorpresa dunque di fronte al già raccontato affidamento della struttura alla sezione ligure del CAI. Anche se, a onor del vero, occorre ricordare come dopo la Seconda Guerra Mondiale la gestione del rifugio passò alla più vicina città di Bressanone. Non però alla sua Alpenverein – compagine originariamente austroungarica che aveva contribuito alla costruzione – bensì alla sezione locale del CAI, il Club Alpino Italiano cui ormai la struttura, in seguito agli accordi nati dopo la Prima Guerra Mondiale, apparteneva. Dal 1° gennaio del 2011, per tagliare la testa al toro e forse evitare possibili rivendicazioni, la Provincia Autonoma di Bolzano è diventata a tutti gli effetti proprietaria della Schlüterhütte.

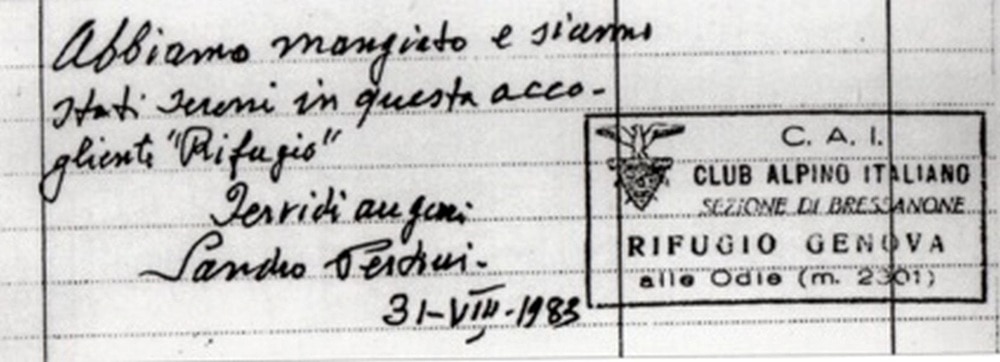

Un capitolo significativo di questa storia iniziò infine nel 1964, quando Anton e Katharina Messner presero in gestione il rifugio. Per 25 anni la coppia si dedicò con grande impegno agli escursionisti e agli alpinisti che vi transitavano, fra i quali spicca, nel 1983, l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. I Messner passarono poi il testimone, nel 1990, al figlio Günther e a sua moglie Marlene Nitz, la quale ancora oggi – nonostante la scomparsa di Günther nel 2007 – resta infaticabile gestrice del Rifugio Genova, aiutata dal cognato Martin.

Tre itinerari per raggiungere il Rifugio Genova

Il Rifugio Genova è crocevia per molti trekking di più giorni – dall’Alta Via 2 al Sentiero Dolorama – ma anche un importante punto d’appoggio per poter affrontare escursioni tecnicamente più difficili, quali ad esempio il Giro del Sass de Putia e l’Alta Via Günther Messner. Noi vi proponiamo tre itinerari, di difficoltà medio-facile, che portano anzitutto allo Schlüterhütte e che sono ideali per raggiungere il rifugio al tardo pomeriggio, passarvi la notte ed affrontare eventualmente il mattino successivo una delle escursioni più impegnative, chiedendo sempre e preventivamente informazioni sulla fattibilità delle stesse alla rifugista.

Al Rifugio Genova da Campill/Lungiarü

Dislivello: + 800 metri

Tempo di percorrenza: 3 ore

Si parte dall’abitato di Campill/Lungiarü, nei pressi della chiesa del paese, punto da cui si comincia l’escursione seguendo il segnavia n. 4, che si addentra nella Valle dei Mulini. Proseguendo lungo il sentiero si sale ripidamente attraverso il bosco di Seres, dopo il quale l’itinerario diventa più dolce e la fatica viene ricompensata dagli stupendi prati del Putia, che accompagnano fino al Passo Poma (o Kreuzkofeljoch). Da qui, in pochi minuti, si raggiunge il Rifugio Genova.

Al Rifugio Genova da Zannes

Dislivello: + 600 metri

Tempo di percorrenza: 2 ore

Dal parcheggio di Zannes, il sentiero n. 25 risale dolcemente lungo il corso del Rio Kaserill. Dopo aver attraversato il Rio Atzbach, si devia lungo il segnavia n. 32, che attraversa il Kirchwiesl e di nuovo il Rio Kaserill, fino ad arrivare all’omonima Malga Kaserill. Da lì, si prosegue poi in leggera salita attraversando i prati di un alpeggio e, dopo circa un’altra ora e mezza di cammino, si raggiunge il Rifugio Genova. In alternativa, è possibile affrontare la salita partendo da Malga Gampen. Anche in questo caso, l’itinerario prende il via dal parcheggio di Zannes, ma segue inizialmente il sentiero n. 6. Dopo una salita leggera attraverso il bosco, si raggiunge Malga Gampen, dov’è possibile prendersi una breve pausa per poi proseguire lungo il segnavia n.35 che accompagna l’escursione fino al Rifugio Genova.

Al Rifugio Genova dal Passo delle Erbe

Dislivello: + 400 metri

Tempo di percorrenza: 2 ore

È possibile iniziare questo percorso dopo aver lasciato l’auto, indifferentemente, o al parcheggio Cialciagn Gunggan oppure a quello di Passo delle Erbe.

Dal parcheggio di Cialciagn Gunggan si imbocca il sentiero n. 1 e successivamente il segnavia n. 4, un percorso piuttosto angusto che, ripido, conduce fino alla Forcella Putia. Chi parte dal parcheggio del Passo delle Erbe, invece, deve seguire il sentiero n. 8, che porta anch’esso a Forcella Putia in tempi analoghi, una mezz’ora.

Dalla Forcella Putia, il sentiero si snoda dolcemente tra prati alpini con lievi saliscendi fino al Giogo Croce. Da lì, un’ultima breve discesa conduce al Rifugio Genova.