Le montagne della Valle d’Aosta nell’arte di Italo Mus

Il grande pittore valdostano ha raffigurato le montagne di casa con sensibilità senza pari. La mostra “Italo Mus. Fedele cronista del suo tempo” consente di ammirare alcuni dei suoi lavori più significativi

È il cantore della montagna e della civiltà valdostana. Joseph Italus Mus all’anagrafe, ovvero l’artista e pittore Italo Mus (1892-1967), in cinquant’anni di attività è stato una figura di spicco dell’arte italiana del Novecento e un protagonista di riferimento nella sua terra natale, che ha amato a tal punto da allontanarsi solo poche volte durante la sua vita. A lui è dedicata la mostra “Italo Mus. Fedele cronista del suo tempo”, ospitata al museo Archeologico Regionale di Aosta fino al 25 maggio prossimo. Un’occasione per scoprire questo pittore poliedrico, che sa spaziare dal Cervino e dai paesaggi montani agli interni e alle nature morte, attraverso un’ottantina di opere inedite, provenienti per lo più da collezioni private e quindi difficilmente visibili al pubblico.

È in Valle d’Aosta che Mus affonda profondamente le sue radici umane e artistiche. Nasce in una frazione di Châtillon ed è figlio adottivo della vicina Saint Vincent. Il padre Eugène è scultore e artigiano del legno, ha preso parte anche alla nota Fiera d’Orso. «Anche il fratello Hamilton segue le orme paterne, in mostra abbiamo un taccuino dei suoi disegni. Morirà di spagnola nel 1918», spiega Leonardo Acerbi, curatore insieme a Remo Busana dell’esposizione di Aosta. Italo ha ereditato il dna di famiglia: all’età di 12 anni dipinge già le montagne armato di cavalletto, pennelli e colori stando all’aperto. «Si racconta che fu visto dal pittore paesaggista piemontese Lorenzo Delleani, in vacanza in Valle d’Aosta, il quale consigliò alla famiglia si iscriverlo all’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino», racconta Acerbi. Italo la frequenta per un paio d’anni, tra il 1909 e il 1910, poi fa ritorno nella sua terra. La guerra si avvicina e Mus è chiamato a combattere. L’occasione di allontanarsi dalla sua terra lo porta a conoscere la futura moglie Giuseppina Crenna, originaria di Golasecca in provincia di Varese. Convoleranno a nozze nel 1920 e avranno quattro figli. «All’inizio degli anni Venti, mentre Giuseppina e la primogenita restano a Golasecca, Mus trascorre qualche anno a Milano», aggiunge Acerbi. «Conoscerà artisti come Sironi e Carrà, e toccherà con mano quella corrente novecentista che in seguito ricorderà con nostalgia». Sembra un periodo felice, ma Italo fa i conti comunque con la scomparsa di entrambi i genitori, poi di Hamilton. Due altri fratelli decidono di lasciare la Valle d’Aosta per tentare la fortuna negli Stati Uniti. Mus si rimbocca le maniche. «La pittura è sempre stata la sua unica attività, non aveva un altro lavoro», puntualizza il curatore. «Riesce a sopravvivere, ma non senza fare fatica. All’epoca non esisteva una committenza alta in Valle d’Aosta, i suoi quadri vengono venduti a gente del posto».

Il 1927 segna un momento fortunato: il trentacinquenne Mus vince il Gran Premio della Montagna alla Fiera Campionaria di Milano, un riconoscimento riservato ai pittori di montagna. Una galleria di Genova gli dedica una mostra personale, che è un successo: ogni singola opera esposta viene venduta. Negli anni Venti, probabilmente, l’artista realizza anche un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale in bronzo, collocato in una piazza di Saint Vincent. «Quest’opera è stata in seguito fusa ed è andata perduta. Si dice che sia avvenuto nel 1936, ma potrebbe essere anche prima, durante il periodo dell’autarchia», puntualizza Acerbi. Intanto, intorno alla metà degli anni Trenta, il critico d’arte e giornalista Guido Marangoni gli dedica un articolo sulla rivista Perseo, contribuendo a regalargli notorietà anche fuori dai confini valdostani. Ma è nel secondo dopoguerra che il nome di Mus si afferma definitivamente: nel 1947 espone a Parigi e l’anno successivo a New York, probabilmente con il supporto dei suoi familiari. E nel 1950, il quadro Polli Dignitosi è alla Biennale di Venezia, «unico artista valdostano ammesso a tutt’oggi», dice Acerbi. «In mostra abbiamo esposto due disegni preparatori». Italo stringe un’amicizia con De Pisis: nell’estate del 1949, i due si divertono a dipingere insieme a Saint Vincent. Filippo De Pisis disegna un vaso di fiori su carta e lo dedica a Mus: l’opera è esposta alla mostra.

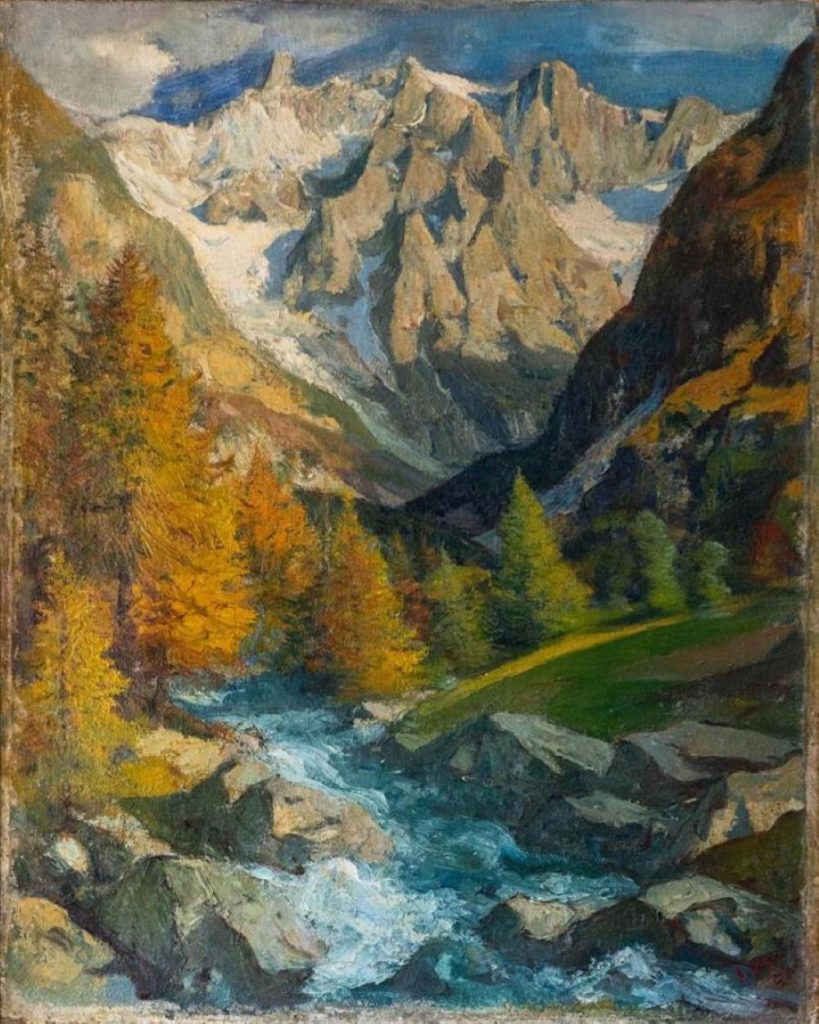

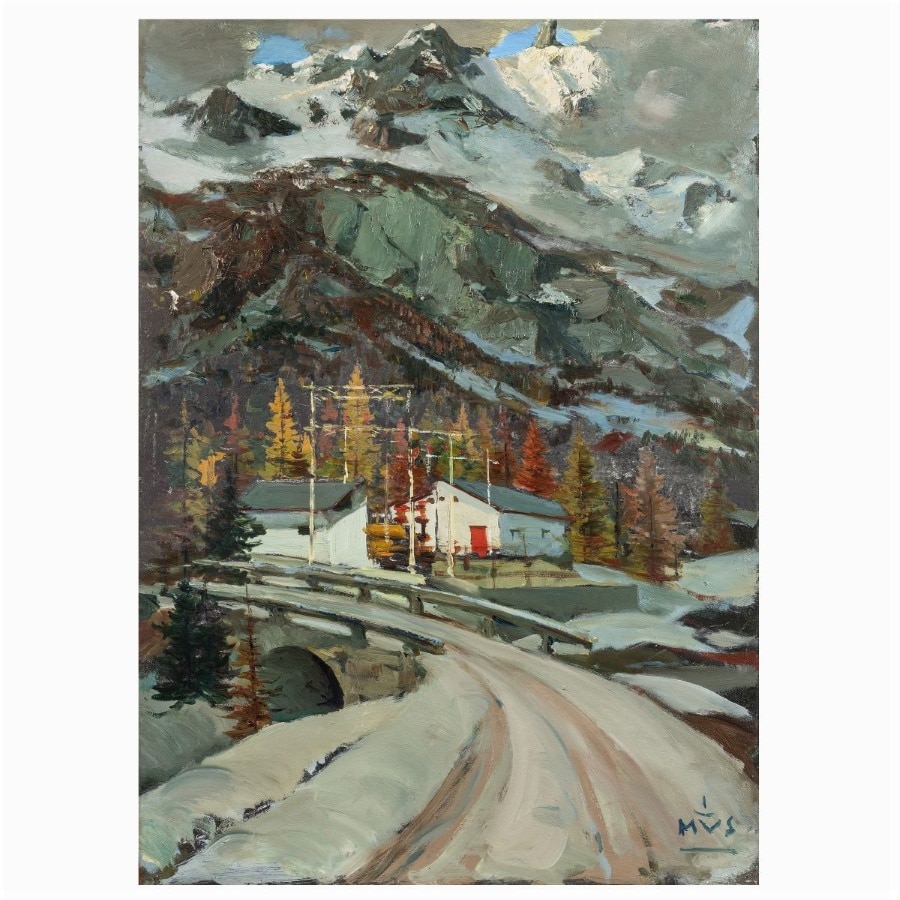

Qual è il rapporto di Italo Mus con le sue montagne? È una relazione che si evolve nel corso della sua carriera artistica. «Nelle opere giovanili, troviamo il Cervino, il Monte Bianco, altre montagne ritratte con alberi, prati, corsi d’acqua. Può sembrare un vedutista», commenta Leonardo Acerbi. «Se si fosse fermato qui, Mus sarebbe uno dei tanti paesaggisti del periodo tra Ottocento e Novecento. La montagna del periodo della maturità, tra gli anni Venti e Cinquanta, è plasmata dal lavoro dell’uomo. È ancora presente, ma insieme a contadini, falciatori, raccoglitori di castagne, trebbiatori. I cieli, che nelle opere giovanili sono azzurri, sereni e idilliaci, nella maturità diventano uno spicchio: al pittore interessa mettere in primo piano e raccontare il lavoro di uomini e donne, la loro fatica senza tempo, i gesti che si ripetono. La montagna diventa luogo di fatica, un ambiente in cui non è facile vivere, plasmata dalla civiltà contadina». Italo Mus saliva in montagna? «Non è un pittore alpinista, come è stato per esempio Angelo Abrate. Mus saliva d’estate sugli alpeggi e si fermava lì, con la gente. Il paesaggio naturale era la sua dimensione».

Seguirà una fase in cui Mus esce dal figurativo, allargherà gli orizzonti, ma senza mai perdere di vista il tema della sua terra e della sua gente. «Nessuno si metteva in posa per Mus. Le persone lo conoscevano, era uno del posto, non uno che veniva solo per trascorrere le vacanze. Raccontava la vita nel suo dipanarsi», commenta Acerbi. «Le figure senza volto simboleggiano la fatica ancestrale, i gesti quotidiani che hanno qualcosa di eroico». Italo Mus si spegne nel 1967, colpito da una crisi cardiaca mentre stava lavorando. In quegli anni, la sua Valle d’Aosta stava cambiando. Le terre di montagna che lui aveva amato e ritratto stavano diventando mete glamour, la sua Saint Vincent era ormai lo scenario di eventi televisivi e sede del casinò. Chissà che cosa ne pensava.

Un’ultima curiosità: la mostra “Italo Mus. Fedele cronista del suo tempo” presenta per la prima volta il Polittico di Bordighera, una marina commissionata dalla famiglia proprietaria dell’Hotel Corona di Saint Vincent, che era originaria del borgo ligure. Lunga quattro metri, l’opera era esposta nella hall dell’albergo. Dopo il fallimento di questa struttura, è stata divisa in quattro parti e venduta. Il curatore Remo Busana è riuscito a rintracciarle e durante la mostra i visitatori potranno vedere il grande quadro, come appariva in origine.