Centomila arrampicatori di plastica

Tanti sono i tesserati alla FASI, la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Il meritato boom di uno sport diventato olimpico che ha come campo di sfida le pareti artificiali. Ed è giusto che sia così

Giuro, non ci avrei scommesso una lira. Né quando, nel 1985, si misero tutti in fila ai piedi della Parete dei Militi a Bardonecchia (erano quattro gatti, ma che gatti!) per misurarsi sul primo circuito di gara. Né quando, un paio d’anni dopo, nacque la federazione. In tutti e due i casi c’era lo zampino di un “vecchio” alpinista, Andrea Mellano, più aduso alle pareti nord (primo italiano sul trittico Eiger, Cervino, Grandes Jorasses) che ai monotiri estremi, in compagnia di altri che ci avevano visto lungo, il giornalista Emanuele Cassarà, l’arrampicatore Marco Bernardi. Invece io, niente, “non durerà” mi dicevo, “è una roba elitaria”, e peggio, “non c’entra una mazza con la montagna”. In effetti, a quel tempo, di competizioni di arrampicata ne avevamo viste solo in Crimea, regolamentate e irregimentate nello stile sovietico, tutto il contrario di ciò che noi giovani climber pensavamo dovesse essere ogni forma di alpinismo: una libertà che anelava all’anarchia. Quindi, qualche pregiudizio era da mettere in conto.

Poi però si vide che funzionava. Sulla scia del Verdon e di tanti altri siti francesi anche sulle falesie italiane comparvero i primi spit. Nel 1988, alla sua seconda edizione, il Rock Master di Arco si trasferì dalla roccia naturale del Colodri alla prima parete artificiale, un po’ bulgara nell’aspetto ma per allora straordinariamente innovativa. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, di cui Mellano sarebbe rimasto presidente fino al 1998, guadagnava soci ed estimatori. La nuova disciplina, che molti ancora confondevano con il “free climbing”, prese a vivere di vita autonoma. Io stesso mi impegnai in un manualetto di poco conto (le foto però erano del grande Heinz Mariacher), che aveva l’unico pregio di fare chiarezza: l’arrampicata sportiva era una cosa che si praticava su pareti (naturali o artificiali) in precedenza protette da spit, spesso attrezzate dall’alto, con lo scopo di salirle in stile pulito, senza resting né staffe.

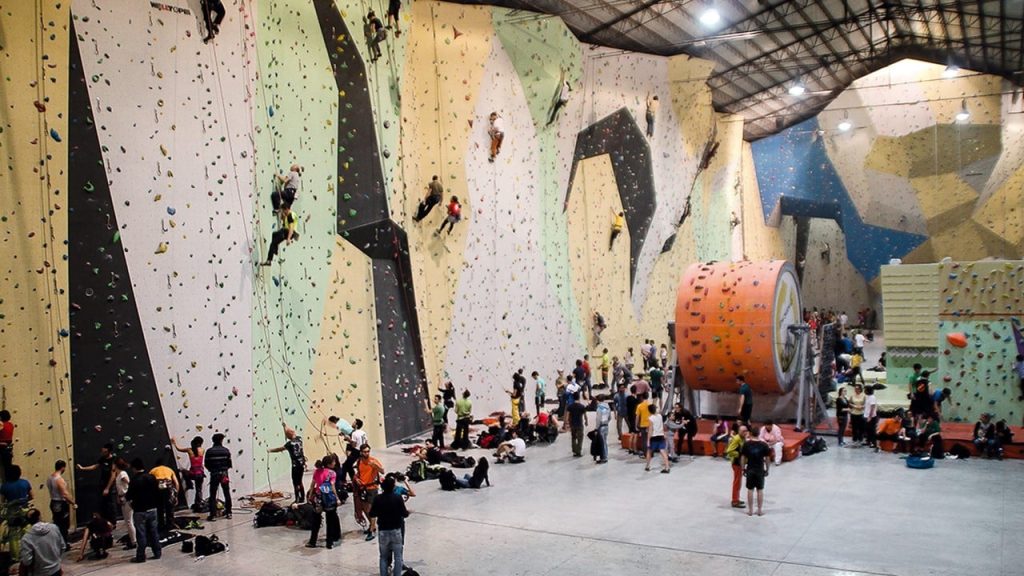

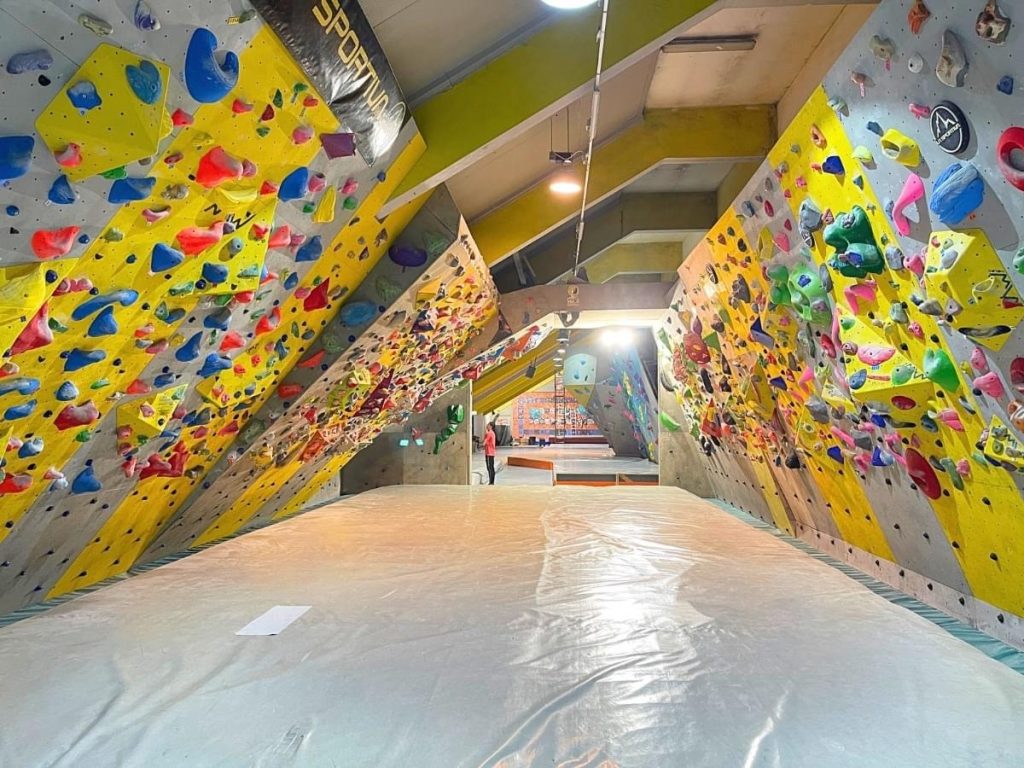

Ancora però pensavo che il fenomeno sarebbe rimasto chiuso nel cenacolo di coloro che potevano permettersi l’8a. Invece… alle soglie del quarantesimo compleanno, la Fasi quest’anno ha raggiunto i 100.000 tesserati, con una progressione geometrica che l’ha vista passare dai 40.000 del 2019 agli 85.000 del 2023 (la Federazione italiana scherma, per dirne una, conta 22.000 soci). La sua vocazione è sempre più indoor, sulla plastica, e sempre più diretta alle competizioni: ha attraversato già due Olimpiadi, portando quest’anno a Parigi quattro atleti, e si sta preparando a Los Angeles 2028, quando debutterà anche il Para climbing. Oltre ai moltissimi muri di arrampicata sorti un po’ ovunque nelle palestre private, gli aspiranti atleti olimpici possono allenarsi nei centri federali come il Climbing Stadium di Arco o il Cpo dell’Acqua Acetosa. Specialità diverse, speed, lead, boulder, regolamenti, sponsor, e una continua rincorsa a nuovi materiali, colori, scenografie… dunque uno sport normale, o normalizzato, come tanti altri.

Il bravissimo Davide Battistella, appena rieletto presidente, ha avuto il merito di portare la Fasi alla dignità di Federazione sportiva nazionale, ed è giustamente felice dei nuovi tesseramenti. Al punto da rilanciare, in una recente intervista: “Faremo crescere l’arrampicata sportiva sia indoor ma anche e soprattutto outdoor”. Ed è qui che mi viene qualche dubbio. Outdoor nel senso di “roccia naturale”? Se così fosse, allora c’è qualcosa che non va. Perché mi sbagliavo sui numeri, ma forse in una cosa ci avevo preso: l’arrampicata sportiva c’entra poco o niente con la montagna. Molti, forse la maggioranza dei praticanti, oggi non hanno mai avuto contatti con l’ambiente naturale. Ed è giusto così, la plastica è colorata, divertente, rassicurante, si adatta a infinite varianti di movimenti, e chi adora la tecnologia oggi può allenarsi su climbing board a inclinazione variabile, con prese che si illuminano a seconda della difficoltà comandata da una app. L’outdoor invece è noioso, soggetto a mille pericoli oggettivi, alla meteo, all’usura. Anche per questo le gare, dal 1987, non si fanno più in ambiente. La sensazione, non solo mia, è che le falesie naturali siano al limite della saturazione e non abbiano bisogno di nuova pubblicità. Non potrebbero reggere la carica dei 100.000. Troppe le vie, troppi gli spit, troppa l’umanità: propongo, per le nostre falesie, un po’ di respiro, un po’ di oblio. Se le lasciassimo, per qualche annetto, ai (pochi) amanti del trad? Alle lucertole? Ai rapaci?