Lo scandalo dell’acciaio inox: il 316L usato per le protezioni non è sempre sicuro

Una ricerca avviata da Claude Remy e Carmela Malomo, con l’Università di Viterbo, certifica la scadente qualità del materiale inviato ai produttori. Che non sempre effettuano controlli su quanto ricevono. L’appoggio dell’UIAA

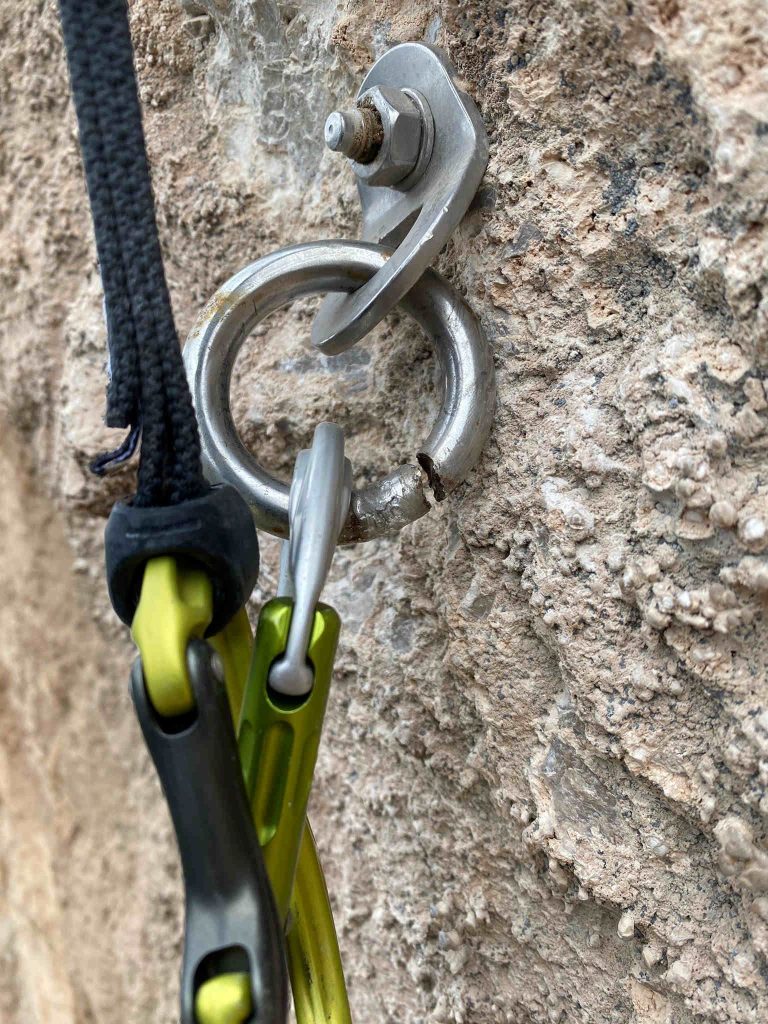

Fix, spit, catene e fittoni: un mondo di cui molti usufruiscono, ma che pochi padroneggiano e conoscono veramente. Chi scala, soprattutto in falesia, si attacca (giustamente) a quello che trova, fidandosi del materiale e del lavoro del chiodatore che ha allestito le vie di arrampicata. Da diversi anni, però, si sono evidenziati fenomeni di corrosione marina e incidenti che capitano soprattutto nelle falesie costiere. A partire da questo, da un’idea dello svizzero Claude Remy, è nata una proposta di sperimentazione e ricerca per andare a fondo di un problema che esiste da anni e che non si riesce a chiarire: la sicurezza degli ancoraggi.

Ne parliamo con Carmela Malomo, dell’associazione Daidalea, che ha aderito a questo progetto di ricerca.

Partiamo dall’inizio di questa storia. Possiamo dire di avere un problema con gli ancoraggi?

Stiamo parlando di un argomento molto poco divertente: dispositivi di protezione collettiva, fix, fittoni e catene a cui tutti noi, ogni volta che andiamo in falesia, affidiamo la nostra vita. Nella gerarchia della sicurezza, questi sono molto più cruciali dei dispositivi individuali, essendo utilizzati dalla collettività: di fatto, quello che è successo in questi anni dimostra il contrario, cioè che proprio il materiale collettivo è quello che dà più problemi dal punto di vista della sicurezza.

Nonostante l’impegno dell’UIAA nell’uniformare le conoscenze, quando capitano gli sporadici eventi di rottura di un ancoraggio saltano fuori come funghi teorie di tutti i tipi. Anni fa, quando questi fenomeni hanno iniziato a verificarsi, soprattutto sul mare, apparivano come cose misteriose e dunque diaboliche: davamo la colpa al vento, all’aria, alla forma degli ancoraggi o alla marca, senza riuscire a venirne a capo.

La questione è molto complessa, e fino ad ora è stata resa ancor più inestricabile dalla scarsità di dati. Innanzitutto, gli eventi di cui parliamo sono sporadici, accadono in luoghi diversi e in momenti diversi e comunque di rado. Inoltre, la maggior parte dei chiodatori quando un materiale si rompe non sa a chi rivolgersi, se non ai fornitori. Spesso alcuni di questi tardano ad intervenire, e magari danno la colpa a errori dei chiodatori. Anche noi abbiamo avuto questi problemi, e dopo anni di vicissitudini abbiamo selezionato i fornitori migliori.

Ad aggravare la situazione, nel caso di ricorso a vie legali, c’è la mancanza di una legislazione chiara sulle responsabilità in sede di attrezzamento di una via di arrampicata. Dunque, spesso anche il chiodatore tende a imputare la rottura a sé stesso, se non altro per aver scelto il fornitore sbagliato, e anche per non scatenare polemiche e attirare su di sé la gogna mediatica che può emergere da un caso di rottura di un ancoraggio.

Da chi è partita la volontà di condurre uno studio sistematico di questi temi?

Da Claude Remy, un chiodatore estremamente scrupoloso e sicuro del fatto suo, che ha chiodato e scalato decine di migliaia di vie insieme al fratello Yves. Quando hanno iniziato a chiodare a Kalymnos, sul mare, i Remy si sono accorti che alcuni degli ancoraggi in acciaio inox che utilizzavano non rispondevano alle aspettative. Non avendo motivo di temere accuse, Claude ha deciso di far uscire una relazione oggettiva, una sorta di documento condiviso ad alto livello che coinvolgesse l’esperienza dei chiodatori che operano sulle coste, come quelli che fanno parte della nostra associazione Daidalea, ma anche il Presidente della commissione sicurezza dell’UIAA Lionel Keiner e il punto di riferimento della chiodatura in Grecia, Aris Theodoropoulos. Remy ha raccolto decine di testimonianze e contributi, realizzando una relazione di due pagine molto dense. Si tratta di un elenco documentato di persone che Claude ha intervistato, mostrando che il problema esiste, e che gli ancoraggi per l’arrampicata presentano, seppur sporadicamente, delle difettosità più importanti e gravi di quel che si immagina.

Un grosso contributo allo studio dei fenomeni di corrosione l’ha dato anche il blog di David Reeve, un chimico che nel 2018 ha iniziato a mostrare le analisi che aveva condotto su ancoraggi rotti e sulla roccia dove si trovavano, documentandoli con metodo scientifico galileiano. Noi abbiamo ripetuto questi esperimenti sulla roccia, a Sperlonga e a San Vito Lo Capo, e adesso con l’aiuto di un laboratorio universitario anche sugli ancoraggi stessi.

Cosa differenzia questo lavoro dagli altri che sono stati pubblicati in precedenza e che non sono stati risolutivi nella definizione di questo problema?

Credo che il punto di forza di questo progetto sia il metodo: siamo partiti scomponendo un problema complesso in questioni semplici, e facendo luce su un piccolo tassello di questa storia, il materiale di cui sono costituiti gli ancoraggi. Tra i precedenti tentativi di comprensione del problema, ad esempio, si può citare un convegno a San Vito Lo Capo: tuttavia, l’approccio di Remy non solo è più pratico e realizzabile, ma si rivolge direttamente alla Commissione Sicurezza dell’UIAA, che è l’ente preposto alla gestione di queste tematiche.

Sui social si fa un gran parlare della disputa tra inox e titanio, e appena si parla di inox arriva subito la tifoseria del titanio a difenderlo. Sia ben chiaro che noi che abbiamo collaborato a questa proposta siamo i primi a fare raccolte fondi per chiodare nuove falesie in titanio in ambienti molto aggressivi. Ed è anche chiaro che il titanio è un materiale più resistente alla corrosione rispetto all’acciaio inox A4 316L, ma è anche molto più costoso e ha un punto debole nelle proprietà di saldatura. L’inox non può essere abbandonato, pena bloccare l’industria dell’arrampicata, e quando compriamo 316L non possiamo permetterci di ottenere un prodotto di qualità più bassa di quella che ci aspettiamo. Il punto della questione è che l’acciaio 316 L non è tutto uguale: questo è quello che è emerso dal blog di David Reeve, mentre prima noi davamo la colpa a tutto tranne che alla qualità del materiale.

Dunque, anche noi abbiamo fatto testare dal “Laboratorio Universitario di Diagnostica e Scienza dei Materiali “Michele Cordaro” dell’Università di Viterbo la lega degli ancoraggi che Remy ci ha inviato (alcuni rotti, altri ancora non usati) e di altri che avevamo conservato nei nostri cassetti per via di comportamenti o molto al di sotto delle aspettative, oppure parecchio al di sopra. E i risultati li abbiamo trovati. Non faremo i nomi delle marche, perché non si sa di chi sia la colpa, può darsi che l’azienda sia stata ingannata a uno dei livelli di controllo della filiera, e non spetta a noi infangarne la reputazione. Il nostro unico interesse è creare una banca dati scientifica sempre più ampia e metterla a disposizione dell’UIAA e di chi è competente in materia. Le analisi sono accompagnate dalla descrizione del test effettuato, dal nome, modello e marca dello strumento utilizzato, e dal conseguente errore di misura, così che altri laboratori le possano ripetere e contestare, oppure auspicabilmente confermare, il risultato.

I difetti che avete trovato nei materiali erano sempre dello stesso tipo? Oppure riguardavano una categoria di ancoraggi in particolare?

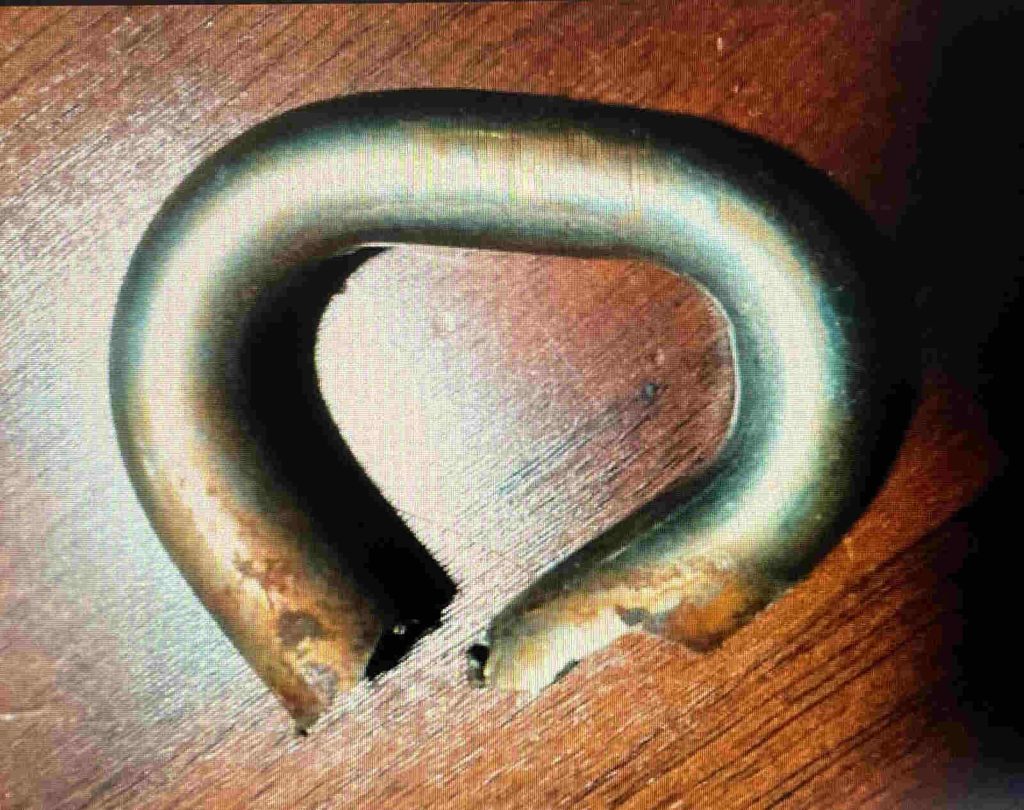

I problemi che si verificano nei materiali sono vari, e avvengono su tutti i tipi di ancoraggi, nella maggior parte dei casi entro due anni dalla messa in posto. Sicuramente concorrono anche le caratteristiche ambientali, perché è chiaro che gli ancoraggi messi nei cassetti si conservano benissimo. Si tratta di un tipo di corrosione che l’UIAA ha fatto rientrare nello Stress Corrosion Cracking, un’ampia categoria di fenomeni, che hanno però tutti come risultato una frattura che taglia in due pezzi il materiale.

Non si tratta di comune ruggine, che ricopre come un mantello il materiale e se lo mangia completamente, ma di corrosione localizzata in un punto, che causa un taglio trasversale submillimetrico, il quale basta per spaccare il materiale appena questo viene caricato. I fenomeni che generano questo tipo di frattura sono diversi e di tantissimi tipi, gli studi sono ancora in corso e sarebbe semplicistico affermare che si tratti solamente del fenomeno del pitting o di un altro tipo di evento.

Dunque, quale è la finalità ultima di questa proposta?

Il succo della proposta, che auspichiamo si amplii, è questo: viene data a chiunque trovi dei problemi di corrosione la possibilità di mettersi in contatto con noi e di mandarci il materiale, che analizzeremo secondo il nostro rigido protocollo. È importante precisare che il laboratorio “Michele Cordaro” è una struttura pubblica che ha condotto queste analisi a titolo gratuito, e continuerà a farlo per i chiodatori che ne faranno richiesta, vista la gravità delle circostanze.

C’è inoltre un form dell’UIAA che raccoglie le testimonianze dei chiodatori. Un punto importante è che, se dai test viene fuori che la qualità del materiale che si è rotto era buona, e quindi la colpa è del chiodatore, la cosa rimane tra noi senza nessuna gogna mediatica. Naturalmente, se la lega di alcuni ancoraggi esaminati dovesse risultare al di sotto delle aspettative, sia il chiodatore sia l’UIAA provvederanno a informare l’azienda produttrice perché siano prese le misure del caso.

Da una parte, questo permette di raccogliere in modo scientifico una gran quantità di dati di cui l’UIAA può disporre per chiarire il problema e mettere in atto le misure necessarie. Dall’altra, la consapevolezza che il chiodatore che riceve una partita di chiodi non rispondenti agli standard attesi può rivolgersi al laboratorio, i cui test verranno resi pubblici, può anche fungere da deterrente per chi produce l’acciaio. È come dire: abbiamo cominciato a fare sul serio.

Un articolo interessante. Se si può fare una critica certi articoli andrebbero scritti con il contributo di un esperto, in questo caso un metallurgista, perché ripeto l’articolo offre uno spunto di riflessione interessante ma corredato di inesattezze e lacune. Il tema è più complesso di come viene mostrato e riguarda tutta la filiera dell’acciaio. Nessun produttore di materiale alpinistico si autoproduce l’acciaio ma trasformano acciaio prodotto da altri e certificato.