Alla scoperta della gente e delle montagne della Val Badia

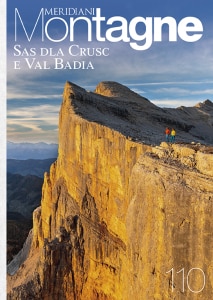

Il nuovo numero di Meridiani Montagne “Sas dla Crusc e Val Badia” è in edicola. Un racconto da cui emerge una Val Badia modello virtuoso da rispettare e celebrare insieme alla comunità dei Ladini, popolo delle Dolomiti. Un esempio emblematico di resilienza, che nel tempo è stato in grado di acquisire una propria identità sempre più forte.

A presentarci il numero 110 di Meridiani Montagne “Sas dla Crusc e Val Badia”, il direttore Paolo Paci.

Parola al direttore

Era la metà degli anni Ottanta. Uno dei fotografi che lavoravano per la mia rivista, il grande Amedeo Vergani, venne in redazione con un inedito servizio sulla Val Badia. C’erano costumi tradizionali, lavori agricoli, masi di legno e prati di un verde irreale: da quelle diapositive allineate sul visore sembrava sprigionare un profumo di erba tagliata e di fiori di montagna. Ma anche un sentimento esotico: come se non fossero Alpi e non fosse Italia, ma un’altra nazione, un’altra lingua. Una settimana dopo ero a La Villa, a intervistare Hilda Pizzinini, allora presidente dell’Unione generale dei Ladini. Per la prima volta vedevo il Sass dla Crusc, le Conturines, il Sassongher. Le pareti dove si era fatta la storia dell’arrampicata dolomitica.

Era la metà degli anni Ottanta. Uno dei fotografi che lavoravano per la mia rivista, il grande Amedeo Vergani, venne in redazione con un inedito servizio sulla Val Badia. C’erano costumi tradizionali, lavori agricoli, masi di legno e prati di un verde irreale: da quelle diapositive allineate sul visore sembrava sprigionare un profumo di erba tagliata e di fiori di montagna. Ma anche un sentimento esotico: come se non fossero Alpi e non fosse Italia, ma un’altra nazione, un’altra lingua. Una settimana dopo ero a La Villa, a intervistare Hilda Pizzinini, allora presidente dell’Unione generale dei Ladini. Per la prima volta vedevo il Sass dla Crusc, le Conturines, il Sassongher. Le pareti dove si era fatta la storia dell’arrampicata dolomitica.

Da allora sono tornato decine di volte in valle, spesso per lavoro, ma anche più spesso per passeggiare, arrampicare, rilassarmi davanti all’enrosadira più onirica delle Dolomiti: quella che da San Leonardo colpisce la bastionata del Monte Cavallo e la fa risplendere come uno specchio dorato. In Val Badia ho portato i miei figli sulle prime loro ferrate, ho conosciuto e raccolto le parole di contadini, storici, artisti e chef stellati, ho camminato e sciato tra rifugi famosi per la cucina di mare (pesce di Chioggia, arrivi giornalieri in motoslitta). In Val Badia ho visto e fatto una quantità di cose belle e varie, di una varietà (umana, culturale, paesaggistica) che è raro riscontrare altrove sulle Alpi.

Per questi motivi, quando nella redazione di Meridiani Montagne abbiamo iniziato a montare il nuovo numero sulla Val Badia, certo non ci mancavano gli argomenti. Anzi, avremmo voluto più pagine! Il grande reportage sui Ladini l’abbiamo affidato a Claudio Agostoni, esperto di culture popolari, che ha letteralmente parlato con tutti, e ci ha restituito il ritratto di una valle in perfetto equilibrio fra salvaguardia della tradizione ed economia sostenibile.

A scrivere la storia della parete più famosa, la Est del Sass dla Crusc, abbiamo chiamato Enrico Camanni, che così inizia il suo racconto: “Ha ragione Heinz Mariacher: «Il Sasso di Santa Croce è davvero qualcosa di magico: non esiste un’altra parete nelle Dolomiti che abbia i suoi colori e le sue forme. Uno scenario straordinario che ispira e lascia a bocca aperta ogni scalatore».

Mi è capitato di trascorrere una giornata intera sotto la grande muraglia e non mi sono mai stancato di guardare: le ombre del giorno mutavano di continuo i tagli delle quinte rocciose, che andavano accendendosi nel pomeriggio. Più che di scalarla, avrei avuto voglia di dipingerla, se fossi stato capace. È enorme e armoniosa, allo stesso tempo: un’impalcatura geologica inusuale perfino per le Dolomiti. Pensate a una parata concava di spigoli, diedri e muri che, dallo zoccolo frantumato, si susseguano “al di là della verticale”, come scrive uno dei protagonisti di questa storia – Georges Livanos – e oltre la cresta di vetta riposino nel dolce regno di Fanes. Vertigine e pace convivono nel colpo d’occhio, specie se si osserva la croda dal santuario che le dà il nome”. Oltre a Mariacher e Livanos, tra i grandi nomi citati da Camanni ci sono, naturalmente, quelli di Reinhold e Gunther Messner, che nel 1968 proprio su questa parete rivoluzionano la storia del dolomitismo: «Avevamo bivaccato in un buco sulla grande cengia e alle 8 eravamo partiti – scrive Reinhold –. Dopo due brevi tiri di corda il pilastro diventava giallo e verticale. Traversammo finché fu possibile, piantammo un chiodo ad anello e pendolammo fino a una rampa. Su questa ci portammo a un piccolo pulpito… ma ora?» Messner riesce a scalare due metri “straordinariamente difficili”, cerca un buco, pianta un chiodo a lama corta, fa un altro passo e trova finalmente un paio di appigli e un diedro vagamente fessurato che lo portano su una cengetta. «Che faccio?», si domanda di nuovo. Tornare indietro è impossibile. «Devo tentare! Sopra c’è un piccolo appiglio, giusto per metterci le unghie. Se riesco a prenderlo… Poi devo alzare al massimo il piede destro, sollevarmi con un movimento ben bilanciato e prendere la lama con la mano sinistra… Oggi non so più come ho fatto ad arrivare su. So solo che mi ritrovai sopra, sollevato e pieno di gioia, e tutto era sembrato facile». Quel giorno era nato il settimo grado.

Altre avventure alpinistiche le viviamo con Gian Luca Gasca, che ci racconta le vicende di un’altra celebre parete della Val Badia, la Sudest della Scotoni, segnata dalle vie storiche degli Scoiattoli, di Cozzolino, di Tassi. Mentre le immagini, davvero splendide, ci mostrano i gesti atletici di Simon Gietl su altissime difficoltà.

Proprio ai piedi della Scotoni, non ci siamo dimenticati di fare una sosta al rifugio, dove si mangia la grigliata più golosa delle Dolomiti e si imbottiglia l’acqua minerale Scotoni direttamente alla sorgente, a oltre 2500 metri. Il nostro viaggio tra i sapori è poi proseguito negli altri rifugi (per esempio quello di Santa Croce, dove si ordina un famoso Kaiserschmarren), gli agriturismi e i ristoranti di fondovalle, dove si conservano le ricette di tradizione ladina ma si fa, anche, un’altissima ricerca gastronomica. Caposcuola indiscusso è Norbert Niederkofler, chef a tre Stelle Michelin di San Cassiano, che ci ha spiegato l’infinita bontà e semplicità che scaturiscono dal bosco e dal pascolo. Anche lui un po’ contadino, un po’ alpinista, un po’ poeta della Val Badia.