Le straordinarie rocce della Baiarda, in Liguria

Prima della scoperta del Finalese era qui, poco distante da Genova, che si divertivano gli arrampicatori liguri. Forse non sapevano che stavano mettendo le mani su rocce davvero speciali

Appena si fa giorno, mi immergo nel Mar Ligure, come in un piccolo rituale d’abluzione, in quella scheggia di Cinque Terre incastrata tra le case, i porti e i caruggi della grande città: Boccadasse. L’acqua mi avvolge, fresca e salata, e il mondo urbano sembra dissolversi dietro l’orizzonte delle onde.

Poi Serafino mi conduce verso un altro mare, quello delle rocce, verso alcune rupi apparentemente insignificanti dell’entroterra, ma che nascondono un’affascinante storia geologica a pochi chilometri dal centro cittadino. Breve trasferimento in auto fino alle fonti di acqua sulfurea delle Terme di Acquasanta, e poi via, tra i sentieri della macchia mediterranea che profuma di mare, puntando verso rocce scure, quasi nere.

All’inizio non si vede nulla. Poi, svoltato il versante, la montagna si apre in una sorpresa nascosta, vecchie cave di blocchi scuri che mostrano il cuore profondo della Terra. Pietre che provengono dal mantello terrestre, lembi di crosta oceanica strizzate in alto e finalmente esposte al sole, a dominare le onde davanti alla città.

Già alla fine del XIX secolo, il Bollettino della Società Geologica Italiana citava queste rocce: “pietra della Baiarda, impiegata per il viadotto dell’Acquasanta, per il rivestimento della base dei piloni, i cornicioni e le copertine delle gallerie”. Era noto, dunque, come “dicco lentiforme di peridotite della Baiarda”, un grumo di rocce scure e compatte che si staglia nei crinali altrimenti blandi del territorio circostante. Oggi sappiamo che appartiene a un complesso ofiolitico, un insieme di rocce magmatiche e metamorfiche che raccontano una storia antica, dal profondo della Terra fino alla superficie.

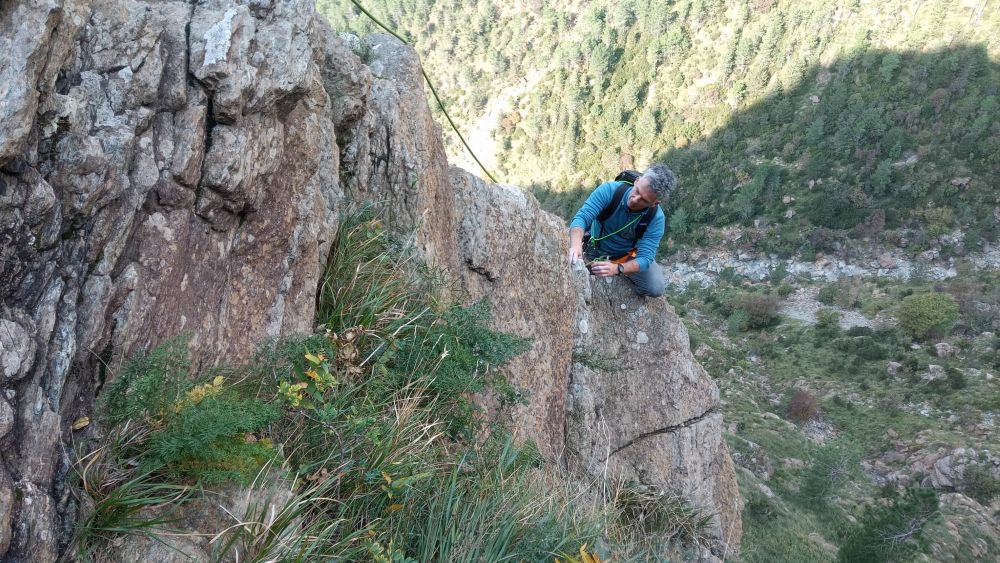

Da decenni gli scalatori genovesi frequentano queste rocce, perfette per iniziare. Prima della scoperta delle strutture della Pietra di Finale, già qui si erano formate mani esperte e occhi attenti, per imparare a leggere fessure e appigli come mappe di memoria geologica. La roccia, inizialmente nascosta tra arbusti tenaci ed erbe verticali, prende lentamente forza man mano che si sale verso il pinnacolo sommitale. Nuda, solida, si affaccia su una valle deserta percorsa dal torrente Baiarda, con le sue pozze trasparenti come specchi.

E’ incredibile, mentre si scala si prova un senso di lontananza dalla città che sta qui dietro, eppure di vicinanza al cuore della Terra. Gli appigli, un po’ a bitorzoli, le piccole fessure, il diedro finale addirittura richiama l’atmosfera alpina, pur in una scalata breve. Fino alla sommità, dove il mare si apre davanti agli occhi, e il vento sembra portare con sé i cetacei del Mediterraneo, silenziosi custodi del golfo.

La discesa segue un lungo crinale che riconduce in basso, verso il livello del mare. È una giornata inusuale, intensa, che intreccia mare e montagna, roccia e città, scienza e percezione sensoriale, un frammento di geologia vissuta sulla pelle, tra le mani e sotto i piedi. La Baiarda non è solo un luogo da scalare, è un ponte tra epoche, tra elementi e la storia segreta della Terra sotto Genova.