Al limite estremo della Valle Anzasca sorge Macugnaga, un borgo composto da varie frazioni, con qualche centinaio di residenti stabili e molti estimatori, che lo frequentano soprattutto per il piacere di vivere una montagna autentica, all’insegna del camminare immersi nella natura e dell’alpinismo. Il paese sorge ai piedi della famosa Parete Est del Rosa, la più alta delle Alpi e l’unica di tipo himalayano, che vanta quattro cime oltre i 4000: Punta Gnifetti (4559 m), Punta Zumstein (4563 m) Punta Dufour (4638 m) e Punta Nordend (4612 m). Da Macugnaga si colgono tutte e quattro nella loro maestosità. Questo spettacolo naturale non poteva non essere di ispirazione per gli artisti che ebbero la fortuna di passare da queste parti, o di nascere in zona. A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, numerosi quadri testimoniano del legame affettivo con il massiccio. Sono opere realizzate per lo più dal vivo, che racchiudono le emozioni del pittore di fronte alla bellezza di questo paesaggio montano.

«L’approccio al Monte Rosa non è quasi mai quello romantico, che implica lo stupore e la paura innanzi a una montagna che è minaccia, pericolo, mistero», commenta Giuseppe Frangi, giornalista esperto d’arte e molto legato a Macugnaga. «Ciò non avviene per due motivi. Il Monte Rosa, soprattutto per i lombardi e i piemontesi, non è un massiccio che si svela all’improvviso in tutta la sua imponenza. È ben visibile da lontano e la sua sagoma accompagna lo sguardo del viaggiatore. È una montagna familiare, che non incute timore. In secondo luogo, il Monte Rosa non separa: è parte del territorio dei Walser, che vivono a nord delle Alpi, a Saas Fee e Zermatt, e a sud». Serve entrare in quest’ottica per capire i quadri dedicati al Monte Rosa. Aggiungo che la vicina scuola di pittura vigezzina ha sempre tratto ispirazione da quanto circondava gli artisti: i volti delle persone, i paesaggi alpini, la tranquillità dei luoghi», sottolinea Frangi.

Federico Ashton (1836-1904), nato da padre inglese e madre fiorentina, parte dalla visione romantica del suo maestro Alexander Calame per poi trovare una sua strada, come dimostra nei quadri Il Monte Rosa a Macugnaga (1899), che risale al periodo della maturità. Dopo aver vissuto anche a Roma, dal 1892 l’artista si trasferisce a Domodossola che diventa la sua base per muoversi e realizzare i suoi quadri di montagna. In questo dipinto la figura umana si perde nel paesaggio e sembra avere lo stesso peso della mucca, mentre il Rosa illuminato dai raggi solari si impone allo sguardo. Allo stesso modo, le due donne in Monte Rosa, Paesaggio Montano, conservato a Verbania al Museo del Paesaggio, sono comparse ai piedi della montagna, la vera protagonista.

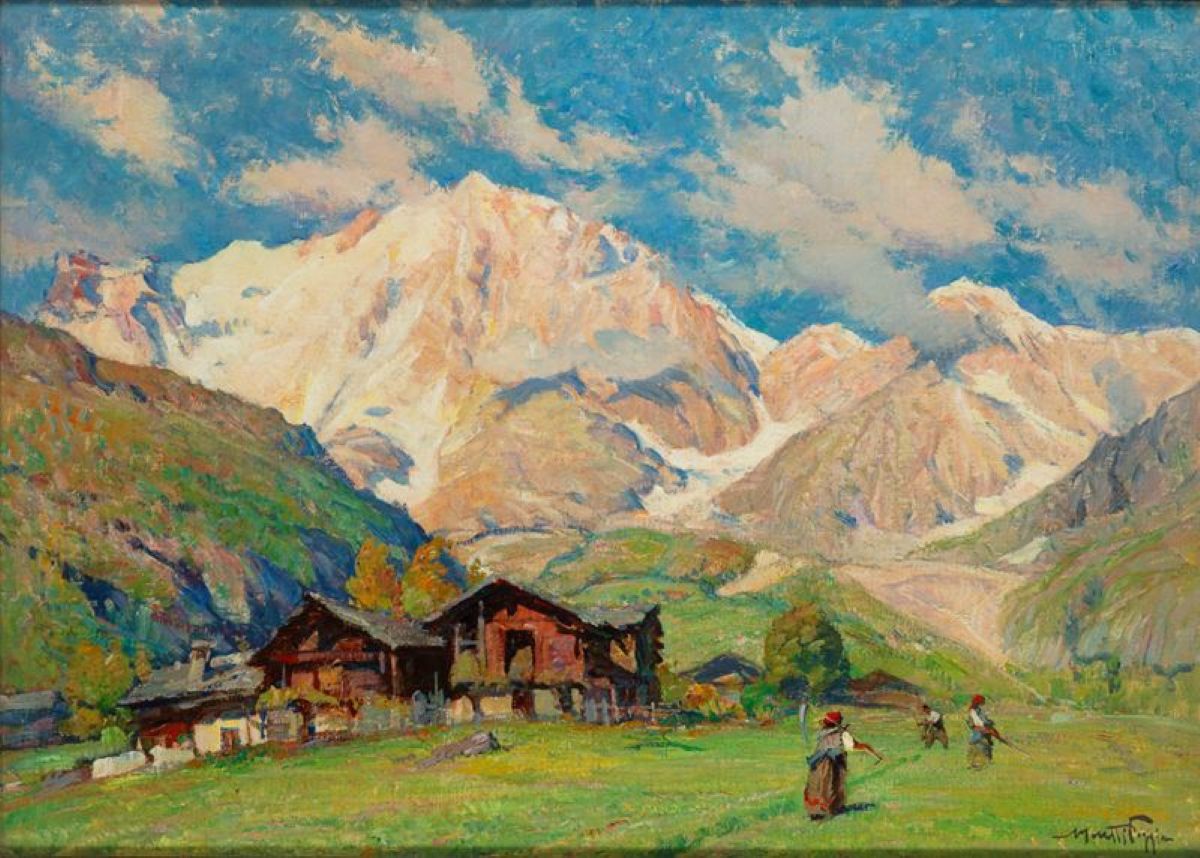

Un altro nome di spicco è quello di Carlo Fornara (1871-1968), pittore vigezzino che si forma alla locale scuola di Belle Arti. Macugnaga con il Monte Rosa (1954) è un’opera della maturità, in cui è presente una pennellata sottile e filiforme a caratterizzare i prati, le case, il ghiaccio. Non c’è cupezza: il Rosa sembra vegliare gentile e protettivo sulle sorti della gente di montagna.

Il borgo con la sua chiesa vecchia e il celebre tiglio monumentale sono d’ispirazione per Carlo Bossone (1904-1991), ligure di Savona, che negli anni Quaranta frequenta Macugnaga e il paesaggio alpino. Il quadro Tiglio, chiesa vecchia a Macugnaga e Monte Rosa è caratterizzato dalla luce potente e dall’aria tersa di montagna.

Nel periodo trascorso a Macugnaga, Bossone frequenta il collega più anziano Mario Moretti Foggia (1882-1954), mantovano, allievo di Mosé Bianchi e Cesare Tallone. Dopo aver girato in Inghilterra, Francia e Olanda, Moretti Foggia si fa ammaliare dall’Oriente. Visita il Cairo, Damasco, Beirut. Ma è a Pecetto di Macugnaga che muore: probabilmente, avrà chiuso gli occhi guardando il Monte Rosa, che ben si vedeva dalla sua baita, come si può desumere dal quadro Casa del pittore a Macugnaga.

Silvio Poma (1840-1932), originario di Trescore Balneario, è più noto come pittore di paesaggi lacustri, ritratti dal vero. A ispirarlo, in particolare, il Lago di Como e il ramo di Lecco. In Paesaggio di montagna. Veduta del Monte Rosa, risalente ai primi decenni del Novecento, Poma si concede una fuga dai suoi laghi – così amati dai suoi ricchi committenti dell’epoca – per dipingere il Rosa, che appare luminoso e accogliente per la gente degli alpeggi, la quale trascorre l’estate in quota con le mandrie. Le mucche che vagano sole in primo trasmettono un senso di libertà in un paesaggio montano che è complice e amico.

L’emiliano Cesare Gheduzzi (1894-1944) ha lasciato alcune belle vedute dell’Alpe Pedriola (2045 metri, sopra Macugnaga). Il Monte Rosa dall’Alpe Pedriola comunica la grandezza della montagna di fronte alla finitezza umana: le baite, gli animali, il pastore sono l’effimero di fronte all’eternità della montagna.

In tempi più recenti, Rino Stringara (1928-1993), amico di Carlo Bossone, si lascia ispirare da un soggetto del suo maestro. Nel quadro Il tiglio e chiesa vecchia a Macugnaga con sfondo del Rosa, Fillar e Jazzi (1977) riprende l’edificio religioso realizzato dai Walser e il tiglio che secondo la leggenda è stato portato dalla Valle di Saas dai migranti. Stringara era originario di Villadossola e nella vita esercitò per anni un altro mestiere prima di potersi dedicare a tempo pieno all’arte che per lui era sinonimo di paesaggio. Quello delle sue terre: i ghiacciai del Monte Rosa, Macugnaga, la Valle Anzasca e le valli limitrofe.