Il ritorno del martello. Perché l’arte di piantare chiodi non andrebbe dimenticata

Sono sempre meno gli scalatori che infiggono chiodi nella parete che stanno scalando. Oggi prevalgono altre protezioni, ma sapere come fare è un esercizio importante. Che, inoltre, riconnette con la storia dell’alpinismo

«Ciao Michele, possiamo fare una giornata dedicata all’uso delle protezioni veloci e dei chiodi da roccia su terreno d’avventura»?

Solleticato da questa richiesta, accolta con piacere, ho ripreso in mano il martello. Il mio giovane amico non è alle prime armi, eppure sente il bisogno – raro di questi tempi – di approfondire l’uso, quasi dimenticato, dei chiodi da roccia: per proteggere i tiri, attrezzare soste, uscire da un impaccio con competenza, valutare lo stato di un vecchio ferro infisso nella pietra.

Strumenti che sembrano usciti da un museo dell’alpinismo, relegati alla memoria delle artificiali d’epoca, quelle a “goccia d’acqua” tempestate di metallo, quei chiodi oggi fanno quasi tenerezza, anche se la corsa ad evitarli – riducendone l’uso all’essenziale – ha contribuito in passato a spingere in avanti con audacia l’arrampicata libera.

Oggi sono sempre di più soppiantati dagli spit, comodi, veloci, sicuri, piantati a colpi di trapano.

Eppure, si usano ancora eccome.

Sulle Alpi – e non solo – le vie classiche sono ancora disseminate di questi reperti. Ci si attacca, spesso inconsapevoli di come si piantano, e quindi incapaci di leggerne lo stato, o di sostituirli quando serve. Una leggerezza diffusa, figlia di una cultura alpinistica che tende a rimuovere ciò che non serve più.

Ammetto che anche dal mio imbrago il martello è quasi scomparso. Le pareti delle Retiche – graniti, gneiss, serpentiniti – si prestano molto bene alle protezioni veloci. Ma questo non vuol dire che la conoscenza dell’arte del chiodo sia superata. Anzi.

Saper piantare un chiodo è ancora oggi un gesto di libertà, di competenza, di cura. Significa avere un’alternativa quando le protezioni veloci non bastano, poter rinforzare una sosta, sostituire un ferro arrugginito, improvvisare una calata, decidere con lucidità ed efficacia.

Così ci siamo ritrovati in parete a battere colpi, dove non si simula, ma ci si appende. Ed è qui che si impara, dalla materia, dal gesto, dal suono.

Già, il suono, quel “deeng deng deng…” che racconta la tenuta del chiodo meglio di qualunque manuale. Quando entra bene, vibra, canta come un vibrafono. Quando no, fa un suono tonfo, e dice subito che è meglio lasciar perdere.

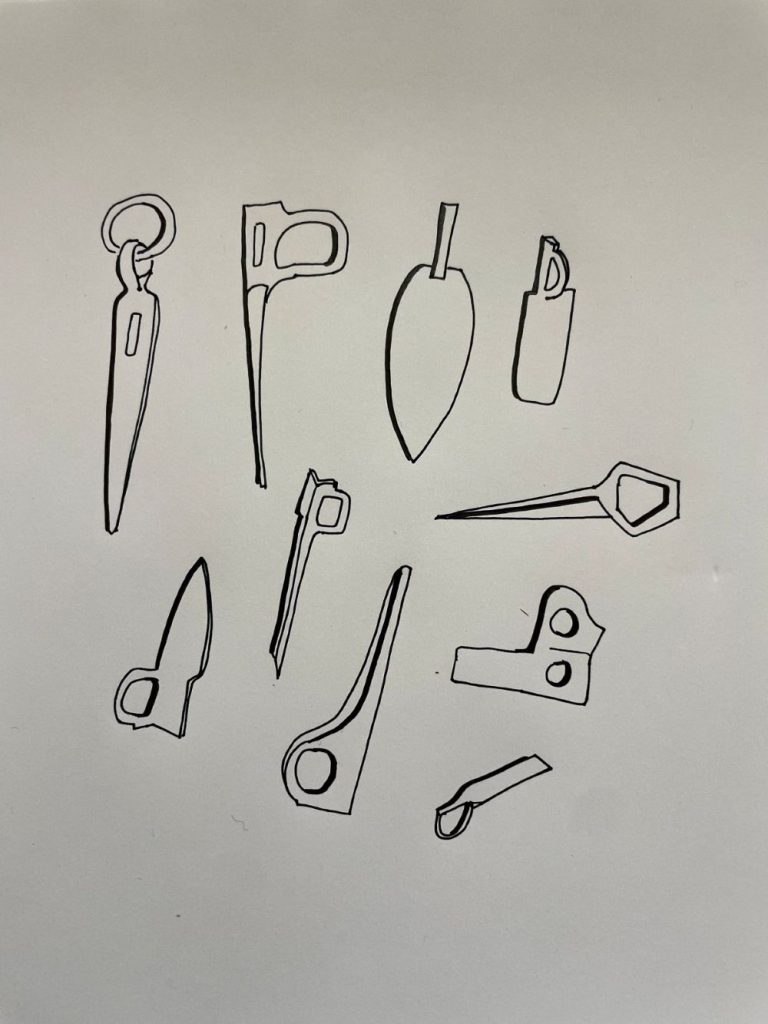

Rispuntano così i chiodi dolci e quelli temprati, i knifeblade, gli angolari, gli universali, i lost arrows… si fa tintinnare l’attrezzatura, si sperimenta, si collega, si riflette. E si ascolta, non le parole, ma la roccia.

Riprendere l’arte del martello è un esercizio dimenticato, ma prezioso, fa parte del bagaglio dell’alpinista. E poi, diciamocelo, mette anche un po’ d’invidia pensare ai maestri di un tempo che con pochi colpi ben assestati, in posizioni improbabili, sapevano piazzare il chiodino risolutore e uscire da strapiombi da capogiro.

Rimettere mano ai chiodi, ascoltare il suono del metallo che morde la roccia, riconoscere un buon piazzamento solo a orecchio… è un modo per restare leggeri e competenti, per sentirsi parte di una lunga storia verticale.

Un colpo secco, un altro, la vibrazione giusta. Ci si appende. Tiene, e proprio lì, appesi a quel suono, si riscopre un sapere che non andrebbe lasciato arrugginire.

Ciao Michele, dalle mie parti, Dolomiti ma non solo, più o meno tutto il nord-est, i chiodi sono ancora di casa. Non per tutti effettivamente…

Saper infliggere un chiodo, racconta di una “forma d’arte” che sembra superata ma rimane e rimarrà un modo importante di fare alpinismo o, se ci fossero imprevisti, salvarsi le chiappe….

Un abbraccio

sono anni che lo dico all’interno della mia scuola la GRAFFER ma tutti sordi ora finalmente si ricomincia a capire che il martello ed i chiodi sono fedeli alleati, personalmente con chiodi e martello mi sento invincibiele