Per secoli un’attività ha caratterizzato le primavere delle vallate dolomitiche. Quando torrenti e fiumi si ingrossavano al fondere della neve sui monti era il momento di traferire ingenti quantitativi di legname dai luoghi in cui gli alberi erano cresciuti alla pianura veneta. E le vie che i tronchi seguivano per scendere a valle erano quelle d’acqua. Così il Piave e i suoi affluenti – principalmente il Boite, l’Ansiei e il Padola in Cadore e il Cordevole nell’alto bellunese – vedevano migliaia di tronchi fluitati liberamente nei loro tratti torrentizi e pendenti per poi essere caricati sulle zattere, interi o segati, quando il Piave lo concedeva, con destinazione Venezia. Zattere difficili da governare nella parte montana dell’asta fluviale, dove la corrente e le insidie rocciose costituivano continui pericoli per i coraggiosi ed esperti “zattieri”, al governo di quei rudimentali natanti, con lunghi e robusti remi a fare da timone e per correggere le traiettorie.

Un’ attività di cui oggi, presi dall’euforia del turismo, nemmeno si immagina l’importanza, la complessità e i rischi, andata avanti fino ai primi decenni del Novecento, ma senza la quale sarebbe stata messa in discussione persino la sopravvivenza di tante famiglie delle vallate dolomitiche visto che allora il legname era il bene più prezioso su cui potessero contare le popolazioni di montagna.

Perarolo di Cadore, oggi piccolo paese rimasto escluso dalla strada statale che porta a Cortina (ma vi soggiornò anche la regina Margherita di Savoia), ai tempi degli zattieri era considerato “il porto della Piave” (il fiume è passato dal genere femminile a quello maschile nel corso dell’800). Da lì partiva ogni giorno una dozzina di zattere. Destinazione ultima Venezia. Quei tronchi formano tuttora gran parte delle fondamenta della città lagunare, ma il legno serviva anche per soffitti, solai, pavimenti, arredi e per la costruzione di tutte le imbarcazioni dell’Arsenale.

La fluitazione

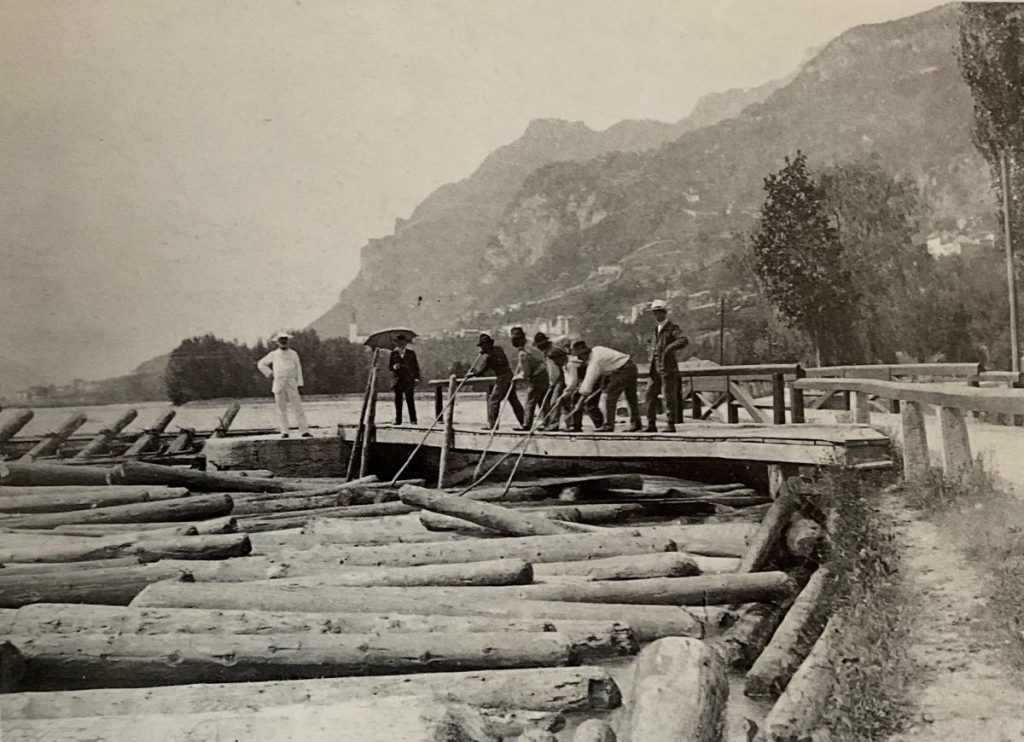

Una lunga serie di termini specifici indicano le varie fasi della fluitazione. La sua prima parte era la menada, quella in cui si doveva confidare nella forza della corrente per trasportare i tronchi liberi nell’acqua. E quando si incagliavano lungo il percorso erano i menadàs gli addetti che provvedevano a liberarli. Utilizzavano l’angèruna lunga asta di legno di betulla, con all’estremità una parte di ferro a due punte. Erano veri acrobati con il rischio di finire in acqua schiacciati dalle taies (i tronchi). Un lavoro massacrante tra vortici, forre, punti scabrosi. In maggio e giugno, con la massima portata dei torrenti, si faceva la menada granda, in estate la menada piccola o menadola.

Lungo i torrenti i tronchi si ammassavano a centinaia nelle stue, dighe artificiali fatte di solito di tronchi e sassi, ma alcune anche in muratura, a monte delle quali si creava un piccolo bacino. Quando questo era colmo le stue venivano aperte all’improvviso mediante saracinesche in modo che i tronchi venissero trascinati con irruenza nel vortice. La località Ra Stua, a nord di Cortina, prende il nome da uno di quegli antichi sbarramenti sul torrente Boite. Ma gli sbarramenti più importanti erano i cidoli, ponti resistentissimi con una serie di grandi rastrelliere, attraverso le quali i tronchi passavano, marcati con i segni dei proprietari per essere sempre riconoscibili. Il cidolo più importante era a Sacco, a monte di Perarolo, sul Piave; nell’Ottocento vi uscivano 270 mila taglie all’anno.

Le zattere

A Perarolo si costruivano le zattere con gli stessi tronchi, sopra le quali veniva disposto il legname segato (nei primi venti chilometri del Piave c’erano 13 segherie, tra le quali quelle dei Vecellio, la famiglia di Tiziano, nato a Pieve di Cadore). Lungo tutto il corso del Piave le seghe erano 132 che allestivano, come scrive Antonio Ronzon nell’Almanacco cadorino del 1873, dai tre ai quattro milioni di assi all’anno, il che equivaleva a formare circa 3200 zattere per il loro trasporto.

Per costruire la zattera si legavano assieme con le corde ricavate da verghe di salice, frassino o betulla, sei còpole (moduli) in modo che la zattera fosse “snodabile”. Potevano trovarvi posto anche eventuali passeggeri, cavalli, pietre, mercanzie, attrezzi. Per raggiungere Venezia erano necessarie cinque tappe. A ogni tappa c’era il cambio degli zattieri che, se non bastasse la fatica della fluitazione, dovevano tornarsene la sera a piedi nel paese da cui erano partiti, per ricominciare tutto daccapo il giorno dopo.

Un trattamento particolare era riservato alle antenne, cioè ai lunghi tronchi lasciati interi utilizzati per le alberature navali della Serenissima provenienti dal Bosco di San Marco in Val d’Ansiei. In questo caso l’equipaggio rimaneva lo stesso fino a Venezia.

Due musei conservano la memoria del lavoro degli zattieri

Infiniti sono gli episodi, i personaggi, le vicende talvolta anche tragiche che annovera la storia della fluitazione. Un bel volume ricco di documentazioni è La via del Fiume dalle Dolomiti a Venezia (Cierre edizioni, 1993) da cui sono tratte le fotografie che qui pubblichiamo. La fluitazione entrò in crisi con l’avvento della ferrovia. Il primo treno giunse a Perarolo nel 1913. Ma si andò avanti ancora per qualche tempo. L’ultima menada sul Boite risale al 1942.

Ci sono due interessanti musei che ricostruiscono questa lunga epopea. Uno è il Museo Etnografico degli Zattieri del Piave che si trova a Codissago, frazione di Longarone (Belluno), a 6 chilometri dall’uscita dell’autostrada A23 Venezia-Belluno sulla sponda sinistra del Piave (zater.it). L’altro è il piccolo Museo del cidolo e del legname a Perarolo di Cadore (informarsi sui ristretti orari di apertura presso il comune di Perarolo 043571036).