Una parete tutta per sé: le grandi alpiniste di fine Ottocento raccontate da Linda Cottino

Il nuovo libro della scrittrice torinese è dedicato alle pioniere dell’arrampicata, soprattutto britanniche. Appassionante e ricco di spunti di riflessione ancora attualissimi

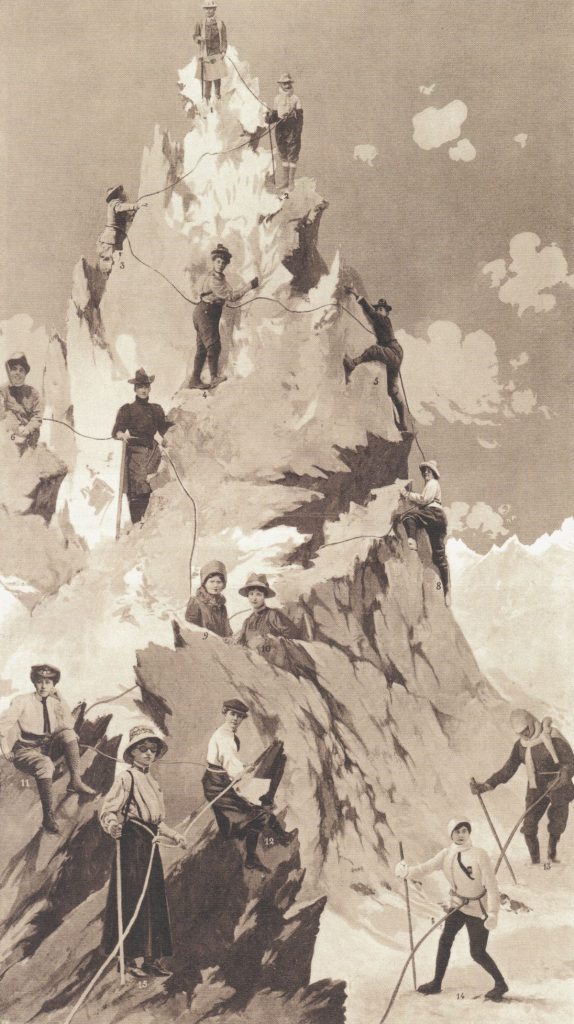

Linda Cottino ha messo a segno un altro titolo che, sono sicuro, diventerà un riferimento imprescindibile per chi si occupa di storia dell’alpinismo. Perché mette una pezza su un buco enorme, talmente grosso che tutti facciamo finta di non vederlo: e cioè il contributo che a quella storia hanno dato tantissime donne alpiniste, a partire dalla metà dell’Ottocento. Il libro si intitola Una parete tutta per sé (Bottega Errante Edizioni, 176 pagg., 17 euro), un titolo intrigante che Linda stessa ci spiega, qualche riga sotto. Ed è un saggio. Anzi no, un romanzo. O meglio, un ibrido tra i due, una sorta di esperimento stilistico, riuscitissimo, che unisce le abilità della storica, che basa il suo scritto su fonti certe, a quelle della narratrice, che reinventa le atmosfere dell’epoca e rende la lettura più leggera e piacevole. Il periodo che Linda prende in considerazione è quello della fondazione del Ladies’ Alpine Club a Londra, e personaggi, avventure alpine, eventi di contorno sono quelli tra l’ultimo scorcio dell’Ottocento e il primo Novecento. È l’epoca delle Suffragette e dei primi segnali di femminismo, e il mondo della montagna è permeabile alle nuove istanze sociali: “Il mio obiettivo” scrive Linda nell’introduzione “era quello di dare voce, su base storica, a una parte del mondo alpinistico che è rimasta nell’ombra, pressoché ignorata, e che, dietro l’esteriore invisibilità, nasconde vivacità, interessi, spinte di libertà, tensione per la sfida e l’avventura, desiderio di conoscenza, oltre a una inusuale capacità di uscire dal microcosmo delle altezze per mettersi in relazione con il ‘mondo di sotto’. Insomma, un universo variegato e fortemente connesso alla vita”.

Linda, mi sembra che hai scritto un libro importante. A partire dal titolo, che richiama un saggio di Virginia Woolf: Una stanza tutta per sé. Il libro della Woolf oltretutto uscì nel 1929, data di un’ascensione importante per l’alpinismo femminile. Qual è il nesso tra queste cose?

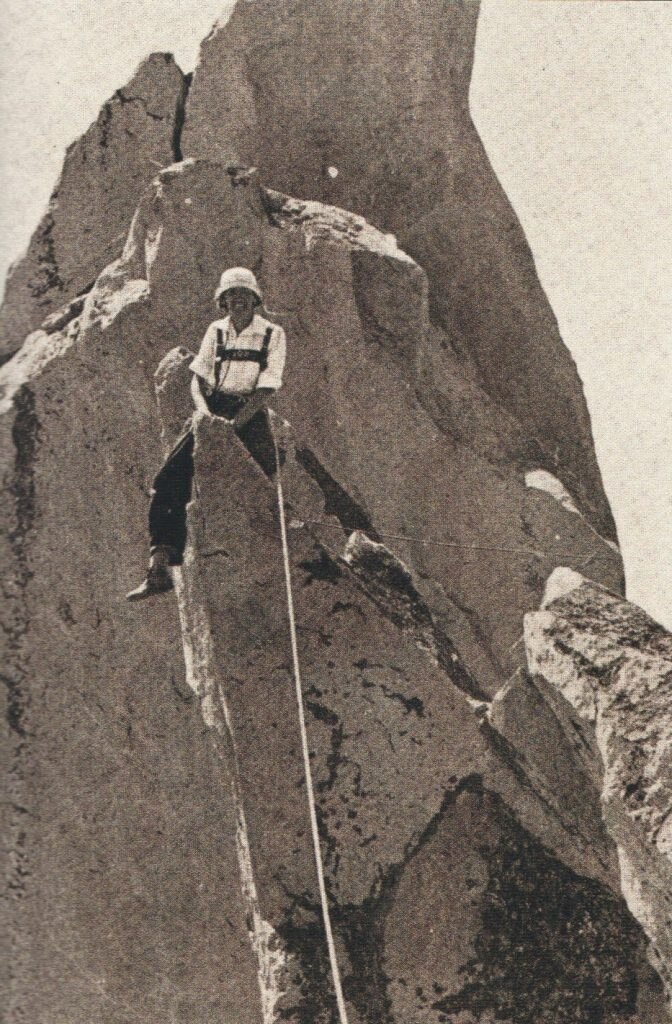

Ci tenevo a questo titolo, perché mi ha colpito ed è significativa la coincidenza dell’anno di pubblicazione del saggio di Woolf e dell’ascensione del Grépon, una delle più difficili dell’epoca, da parte della prima cordata femminile, formata dalle francesi Alice Damesme e Micheline Morin. Come se la “stanza tutta per sé” che la scrittrice inglese reclamava per le donne quale condizione essenziale per potersi dedicare alla letteratura trovasse il suo corrispettivo in montagna, dove “una parete tutta per sé” è ciò di cui le alpiniste avevano bisogno per emanciparsi dalla soverchiante presenza maschile ed esprimersi in libertà.

Ogni volta che si parla di alpinismo al femminile, il pensiero va a Paul Preuss che nel 1911 sentenziava: “La donna è la rovina dell’alpinismo”. E a Messner che qualche decennio dopo ribaltava (scherzosamente?) il concetto: “L’alpinismo è la rovina della donna”. Il tuo libro sembra dimostrare, in ogni pagina, il contrario, dell’uno e dell’altro. Ma esistono ancora questi pregiudizi?

Non posso leggere quel genere di affermazioni senza provare ogni volta un sentimento di sconforto misto a delusione, e anche un po’ di sana insofferenza, per la povertà intellettuale e morale di quel paternalismo soffocante. Oggi, forse, il politically correct impedisce (almeno nel milieu montanaro) certe affermazioni, ma gli uomini continuano imperterriti a tenersi ben stretto il loro potere, magari in maniera più discreta, “facendo finta che…”.

Nel 1857 nasce a Londra la prima e più importante associazione alpinistica: l’Alpine Club. Che non accetta donne tra i suoi membri. Tanto che ancora 50 anni dopo le alpiniste sono costrette a fondare un’associazione tutta per sé: il Ladies’ Alpine Club. Quali sono state, secondo te, le tappe fondamentali per l’affermazione femminile nella pratica della montagna?

In estrema sintesi, possiamo dire che dopo il periodo delle pioniere, che va dagli anni 60 dell’800 alla Prima guerra mondiale, un salto di qualità arrivò negli anni 30 – anche in Italia, con le tre forti scalatrici Mary Varale, Ninì Pietrasanta e Paula Wiesinger. Nel secondo dopoguerra, gli anni 50 videro le prime spedizioni extraeuropee, una per tutte quella organizzata da Claude Kogan al Cho Oyu, e purtroppo per lei fatale; dopodiché, nel 1968, nacque la prima associazione internazionale di donne alpiniste, il Rendez-Vous Hautes Montagnes, attivo ancora oggi e che tra le fondatrici annovera le più forti dell’epoca, penso a Loulou Boulaz, Simone Badier, Jeanne Franco e la nostra Silvia Metzeltin. Poi vennero gli anni 70, le massime difficoltà su roccia e gli ottomila con le tre prime sull’Everest: Junko Tabei, Phantog e Wanda Rutkiewicz. Una nuova fase si inaugurò poi a metà anni ’80 con le competizioni di arrampicata, che hanno visto ridursi sempre più il gap uomo-donna sulle alte difficoltà. Un passaggio fondamentale fu l’impresa di Lynn Hill sul Capitan nel 1993: primo essere umano a percorrere in libera la Via del Nose. Il resto è storia recente che abbiamo sotto gli occhi.

Nel 1909 il Ladies’ Alpine Club, nato due anni prima, ha talmente successo che deve trovare una nuova e più grande sede. La scelta cade sull’Hotel Marylebone, lo stesso che ospita le riunioni delle Suffragette. Una pura coincidenza?

L’hotel, inaugurato poco dopo la messa in funzione della stazione ferroviaria di Marylebone, era stato scelto dalle socie del LAC perché dotato di molte sale di varia capienza; immagino fosse la stessa ragione per cui vi si riunivano le Suffragette. Semmai, come ho sottolineato nel libro, era notevole il fatto che queste ultime vi venissero accolte e in tal modo “salvate” dall’arresto per assembramento non autorizzato in strada.

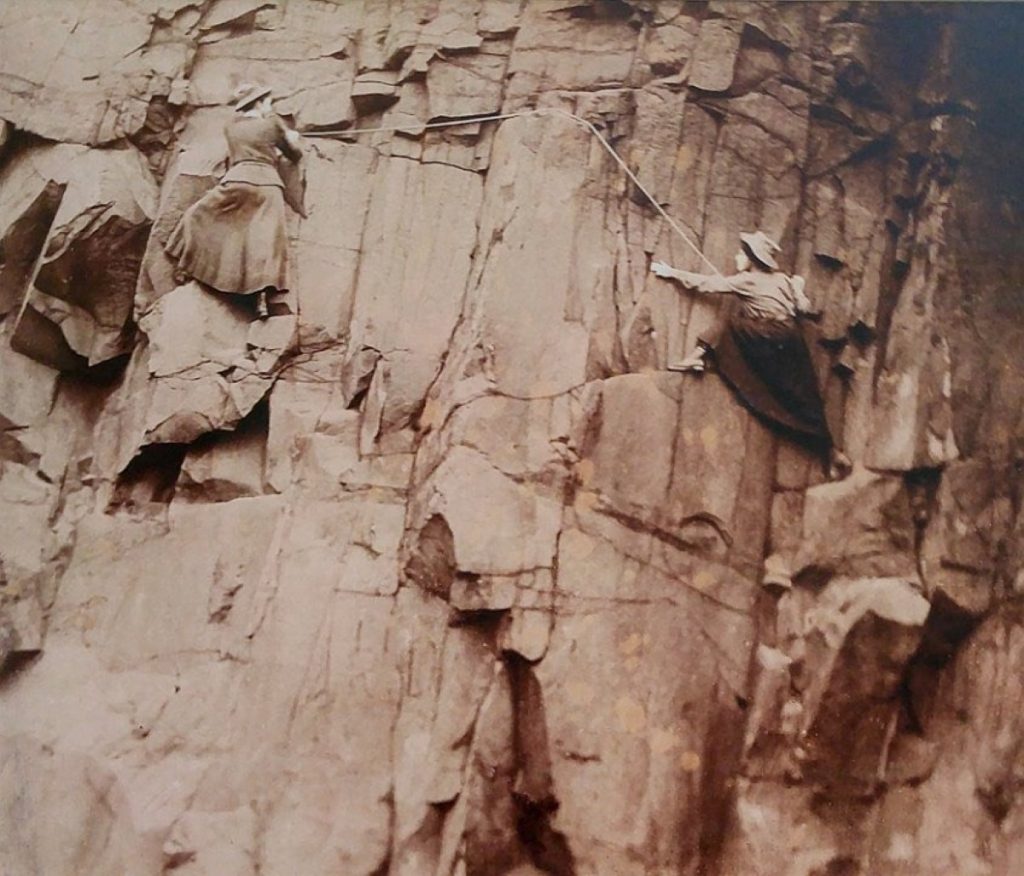

La prima riunione al Marylebone, che tu ricostruisci con vivezza di particolari (viene il dubbio che davvero tu fossi presente…) è incentrata sul racconto di una impresa di quarant’anni prima, la traversata del Colle Sesia da parte delle sorelle Pigeon, che al tempo sollevò grandi contestazioni. Perché quell’episodio è così importante?

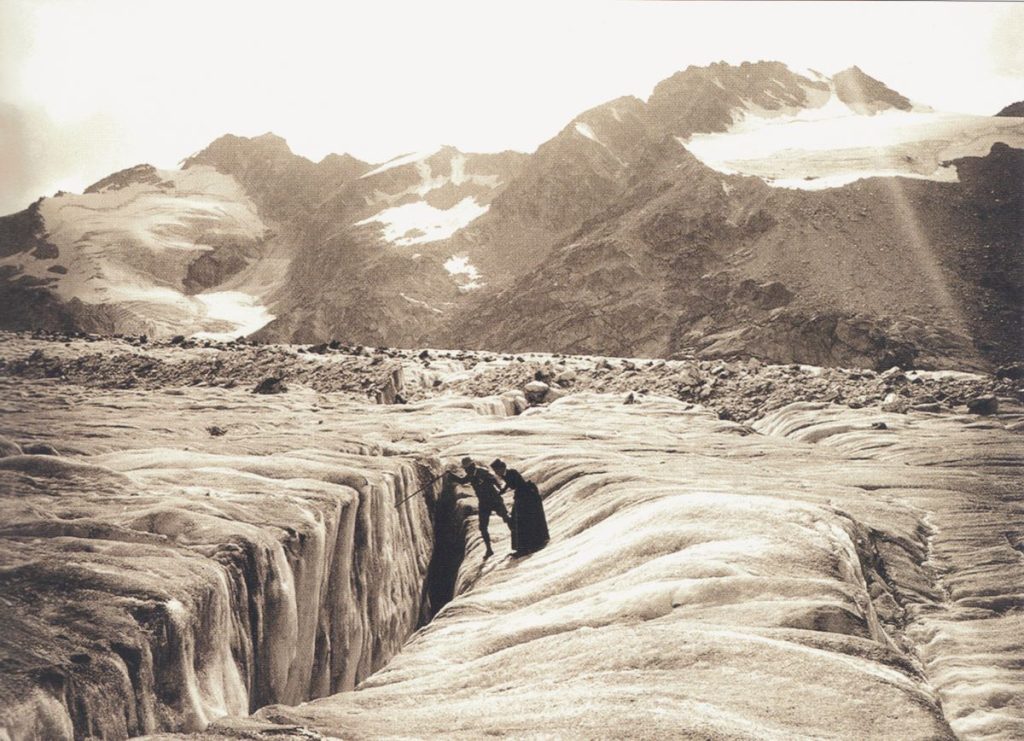

È importante per due ragioni: perché è un’ascensione al top per l’epoca e perché dà l’idea del clima in cui agivano le alpiniste. Le due sorelle londinesi nel loro primo anno di attività, il 1869, compiono un’impresa che nel milieu è ritenuta impossibile. Due donne per di più! Nessuno ci crede. E quindi parte una vera e propria inchiesta. Per fortuna ci sono dei testimoni e il tutto finisce in gloria, ma ci vogliono tre anni e una raffica di prove e controprove, testimonianze raccolte e relazioni scritte.

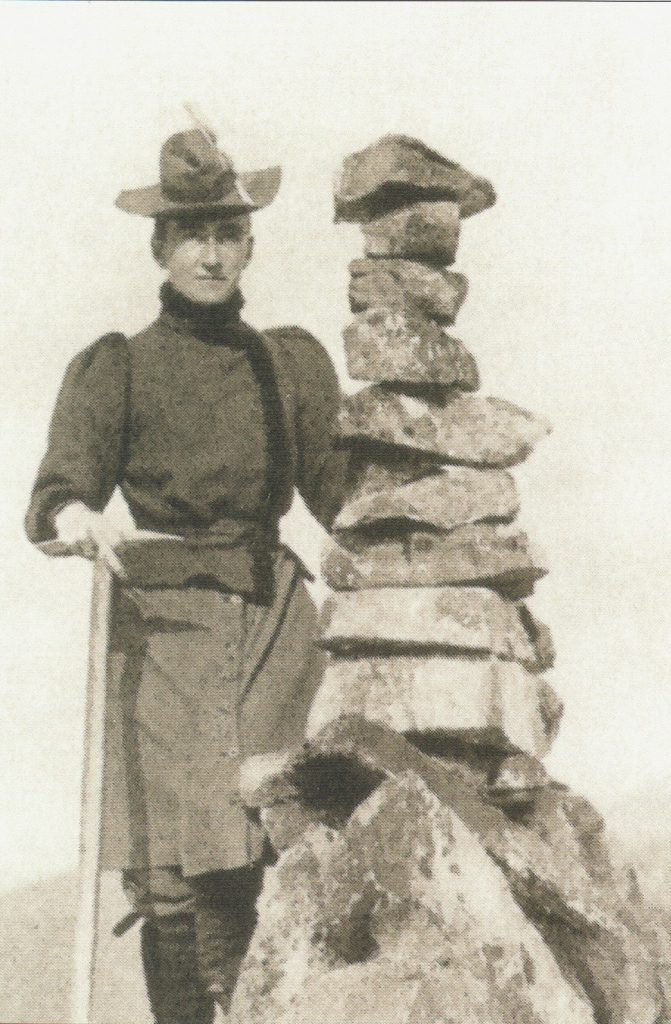

Marie Paillon e Kate Richardson, due amiche unite nel ricordo di Emile Rey. Meta Brevoort e Christian Almer. Lucy Walker e Melchior Anderegg. Lizzie Le Blonde e Josef Imboden. Che tipo di rapporto c’è tra le guide e le prime donne alpiniste?

È un rapporto che, come per gli alpinisti uomini, si consolida nel tempo, ascensione dopo ascensione, e diventa un legame stretto, una vera e propria amicizia. In alcuni casi, come per Eleonore Hasenclever, di cui però non parlo nel libro, la sua guida Alexander Burgener (la stessa di Mummery) fu un vero e proprio maestro. Tant’è che a un certo punto lui le disse: ora tocca a te, non ho più nulla da insegnarti.

Una delle femmine alpiniste che ricordi nei tuoi racconti è… una cagnetta. Ti prego, due parole anche su di lei!

Tschingel doveva essere una vera star! Tant’è che Whymper la ritrasse nella famosa litografia dei soci dell’Alpine Club a Zermatt: unica socia formalmente ammessa, perché Lucy Walker compariva nel quadro ma non in quanto socia. La cagnetta fu regalata da Almer padre al giovane Coolidge per consolarlo di una ascensione non riuscita, dopodiché venne addestrata alla montagna dalla formidabile coppia Breevort-Colidge, cioè William e la zia Meta. Tschingel saliva dappertutto e pare che in alcune occasioni fosse stata persino d’aiuto nel trovare la buona strada tra i crepacci, in pieno whiteout.

Durante la Prima guerra mondiale, tutte le attenzioni del Ladies’ Alpine Club si spostano dalle montagne al fronte bellico. Cosa succede?

Succede che ci si rende conto che la guerra avanza anche in montagna e non è più pensabile andarci per diletto. Le donne quindi si mobilitano, attivano le loro conoscenze – molte guide alpine sono arruolate – e portano concretamente il loro aiuto sul campo, sia come ausilio medico-infermieristico, sia come autiste oppure raccogliendo e distribuendo indumenti, sia inventando marchingegni, come per esempio una cucina da campo motorizzata in grado di avanzare su terreno ripido e sconnesso, ma anche organizzando momenti di svago, come gli spettacoli di lanterna magica allestiti da Lizzie Le Blond.

Lizzie Le Blond e l’Engadina. Com’è che una grande scalatrice diventa anche una pioniera del turismo?

Questo è un altro esempio della versatilità di Lizzie Le Blond e del suo bagaglio, se così possiamo dire, di gran dama dell’alta società britannica. In realtà tutto partì da Johannes Badrutt, proprietario del celebre Hotel Kulm di St. Moritz, che decise di scommettere sul turismo invernale e offrì condizioni vantaggiose agli inglesi che già frequentavano la località in estate. Lizzie non si lasciò sfuggire l’occasione e organizzò gare di pattinaggio su ghiaccio, partite di tennis all’aperto e discese di toboggan, creando quella che divenne la famosa Cresta Run. Lei naturalmente ne approfittò per mettere a segno una serie di belle e impegnative ascensioni invernali.

Linda, permettimi una domanda un po’ sciocca. C’è uno dei tuoi personaggi in cui ti identifichi di più? (Qualcosa mi dice che potrebbe essere Micheline Morin…)

E non sbagli! Tra le protagoniste del libro Micheline Morin è la più vicina a noi nel tempo ed è colei che esprime maggiore modernità. Le altre sono tutte molto lontane, soprattutto per il contesto sociale in cui vissero e che le plasmò. Devo dire però che anche la figura di Mary Paillon mi ha molto intrigata: questa sua passione per la scrittura abbinata alla montagna e la volontà di affermarsi attraverso di essa va oltre lo scarto temporale… potrebbe essere la mia.

Uno dei tuoi ultimi capitoli si intitola “Le fatiche del manless climbing”, cioè dello scalare senza uomini. Dai tempi del Ladies’ Alpine Club, che nel 1975 è confluito nell’Alpine Club, non solo le prestazioni delle donne in montagna si sono enormemente avvicinate a quelle degli uomini, ma sembra che stia scomparendo ogni distinzione di genere: abbiamo visto cordate miste impegnarsi perfino nelle invernali agli Ottomila, senza una dichiarata gerarchia. È davvero così o la strada verso la parità è ancora lunga?

L’arrampicata in falesia e le competizioni sportive hanno avuto il loro peso in questo avvicinamento, che è sotto gli occhi di tutti, basta guardare le cronache. Se però vogliamo parlare di parità, come abbiamo detto all’inizio di questa nostra chiacchierata, il discorso esula dall’alpinismo, coinvolge l’intera società: la montagna non è il mondo ideale e idealizzato che molti immaginano.