“In Terra Incognita”. Luca Calvi ed Eugenio Maria Cipriani raccontano le esplorazioni di Heinrich Steinitzler

Mallory, Lacedelli, Comici, Bonatti, Messner. La storia dell’alpinismo si occupa spesso di pochi nomi. Da non perdere, invece, il libro dedicato al bavarese Heinrich Steinitzer e al suo amore per le Dolomiti d’oltre Piave (o Friulane)

Heinrich Steinitzer, chi era costui? A cercarlo su Wikipedia e affini, meglio se nella versione tedesca, si scopre un erudito signore nato a Monaco di Baviera nel 1869, che amava con passione la montagna, era socio del Club Alpino Tedesco e Austriaco, e che ha dedicato alle sue vette del cuore numerosi articoli e monografie.

Nella vita di tutti i giorni Steinitzler era uno scrittore, che ha dato alle stampe racconti e romanzi, e soprattutto un esperto di grafologia, la scienza che studia le persone attraverso i loro scritti. Come appassionato di montagna, sulla stampa sociale del DÖAV, ha partecipato ad aspre discussioni sul ruolo e le finalità dell’alpinismo.

Nella più celebre, il grafologo bavarese ha affrontato Eugen Guido Lammer, il cultore del “superomismo” in montagna. Un uomo che ha rischiato più volte la pelle in parete (è stato protagonista di un terribile volo sul Cervino), e che ha descritto l’alpinismo come una sfida totale, nella quale ci si espone volontariamente a rischi altissimi.

Per Steinitzer la componente fondamentale dell’alpinismo era invece il contatto con la natura, e poteva essere praticato anche in maniera non estrema. Secondo lui, spiegano Luca Calvi ed Eugenio Maria Cipriani, “l’approccio lammeriano era dannoso perché esponeva i praticanti a rischi esagerati, e perché traduceva l’alpinismo in una sterile competizione”.

Per capire Steinitzler, è utile ricordare che è vissuto in un’epoca molto difficile della storia tedesca ed europea. È nato alla fine del Risorgimento italiano (che per chi era nato a nord delle Alpi poteva sembrare una ribellione contro il buongoverno di Vienna), ha traversato la Grande Guerra come “ufficiale di servizio ausiliario” in una clinica psichiatrica a Monaco. Infine, prima di spegnersi nel 1947, ha vissuto l’arrivo al potere di Hitler e la catastrofe del secondo conflitto mondiale.

Luca Calvi, ben noto ai nostri lettori, è un vulcanico organizzatore di eventi e un traduttore da un numero quasi infinito di lingue, e ha un profondo legame con le Dolomiti del Cadore. Il suo amico e compagno di cordata Eugenio Maria Cipriani ha dimostrato la sua passione per i Monti Pallidi aprendo decine di vie di scalata “plaisir” (prima che il termine entrasse nell’uso degli alpinisti) e scrivendo guide di arrampicata e sentieri.

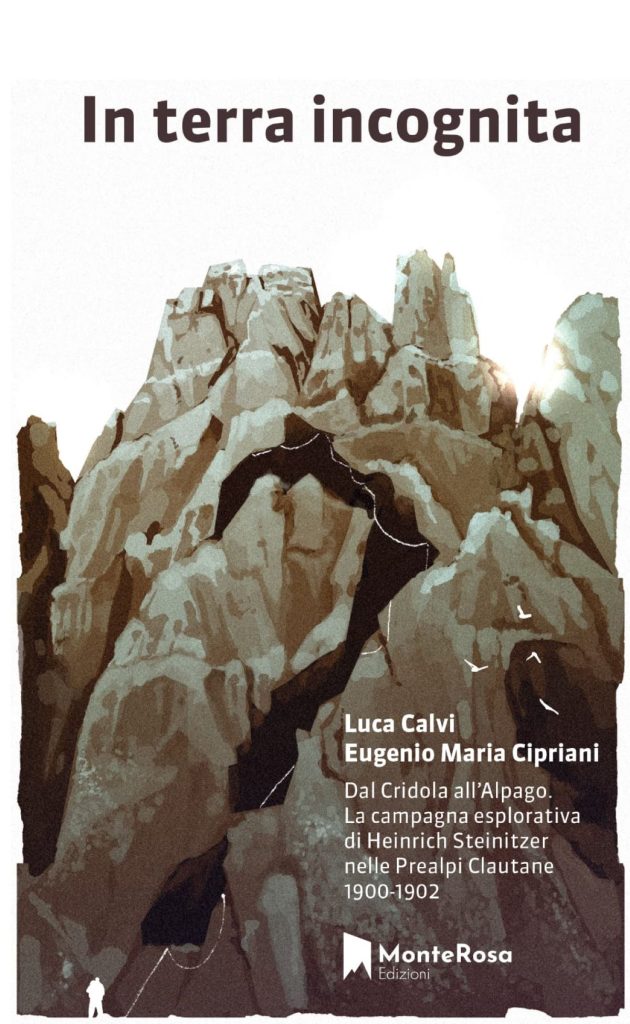

Nel nuovo e affascinante “In Terra Incognita” (Monte Rosa Edizioni, 238 pagine, 19 euro), la ditta Calvi&Cipriani si occupa di Heinrich Steinitzer in due modi. Nella prima parte, molto colta, lo scrittore, grafologo e appassionato di montagna bavarese viene presentato e confrontato con i viaggiatori e gli alpinisti che hanno esplorato le Dolomiti nell’Ottocento.

Gli autori fanno sfoggio di un’erudizione profonda, ma il loro modo di essere eruditi non disturba. Si inizia con citazioni in greco antico, si continua parlando della “Inchiesta sul Bello e il Sublime” di Edmund Burke, un testo che ha “schiuso le porte della natura più selvaggia ad artisti e intellettuali”, e scusate se è poco. Poi arrivano i versi di Byron, i riferimenti a Tiziano, i viaggi degli inglesi Josiah Gilbert e George Churchill che descrivono le Dolomiti e le chiamano per la prima volta con quel nome.

Nella seconda parte del libro, Luca ed Eugenio si calmano un poco, entrano nel ruolo di traduttori, offrono al lettore italiano i testi di una monografia che Steinitzer ha dedicato nel 1900 a una delle zone meno note e frequentate (allora come oggi) dei meravigliosi Monti Pallidi.

Sono le vette che oggi chiamiamo Dolomiti d’oltre Piave o Dolomiti Friulane, che in passato erano note come Prealpi Carniche, ma che Steinitzer, come il geografo friulano Giovanni Marinelli, chiamava Prealpi Clautane, Clautaner Voralpen in tedesco. “È solo l’inizio di un pasticcio toponomastico che ancora non è stato definitivamente risolto”, sbottano gli autori – a ragione – dopo averlo spiegato ai lettori. Il nostro Heinrich, nel presentarle, definisce l’alpinismo e l’escursionismo tra il Duranno, la Cima dei Preti e il Cridola come “una manna per i misantropi”, una battuta che sembra ispirata a un humour più britannico che bavarese. Nel libro, oltre a qualche mappa, sono state inserite alcune illustrazioni di Rudolf Reschreiter, compagno di Steinitzer nelle sue esplorazioni.

Nel presentarlo, e più avanti nelle note, C&C prendono amichevolmente in giro Steinitzer per il suo “accorato lirismo”, e si chiedono (sempre con leggerezza) se il bavarese fosse un sincero innamorato di questi posti o una spia austro-ungarica, intenta a redigere una guida per l’esercito di Francesco Giuseppe in caso di una guerra con l’Italia.

A più di un secolo di distanza, però, le discussioni sulle vere motivazioni di Heinrich Steiniztler non possono appassionare il lettore. È bello, invece, lasciarsi trasportare dall’agile prosa del tedesco (e dalla sua scorrevole traduzione) per ghiaioni e forcelle, per creste e vette panoramiche e tutt’altro che banali. Qua e là compare anche la pioggia, dato che le Dolomiti d’oltre Piave, comunque le vogliamo chiamare, sono una delle aree più piovose delle Alpi.

Cipriani e Calvi ci ricordano che Steinitzler, pur non essendo un campione su roccia, contribuisce a fondare la “Gilde zum grossen Kletterschuh”, la “Compagnia della Scarpa Grossa”, un’elitaria associazione alpinistica capeggiata da Viktor Wolf von Glanvell, Karl Günther von Saar e Karl Doménigg.

Come gli storici dell’alpinismo ben sanno, però, a volte il tempo e gli eventi cospirano per rendere il loro lavoro obsoleto. Quando descrive il Campanile di Val Montanaia, la vetta-simbolo di questi luoghi, Steinitzler scrive di una “guglia rocciosa incredibilmente audace”, che “potrebbe presentare difficoltà pressoché insormontabili a eventuali tentativi di ascensione”.

Invece, poco dopo, il Campanile viene salito. Il 7 settembre 1902 i triestini Napoleone Cozzi e Alberto Zanutti superano il passaggio più difficile della via. E dieci giorni dopo, il 17, von Glavell e von Saar, due della “Scarpa Grossa” indovinano l’aerea ma facile traversata a sinistra che li porta senza più problemi sulla cima.

Per questo motivo, ci dispiace dirlo, l’epico e meticoloso lavoro di Heinrich Steinitzler, reso ancora più apprezzabile dalle sue venature di poesia, nasce vecchio. Questo però non impedisce di apprezzare il suo viaggio sul confine tra il Veneto e il Friuli, e il suo modo di raccontare le montagne, ai suoi lettori di centoventiquattro anni dopo.