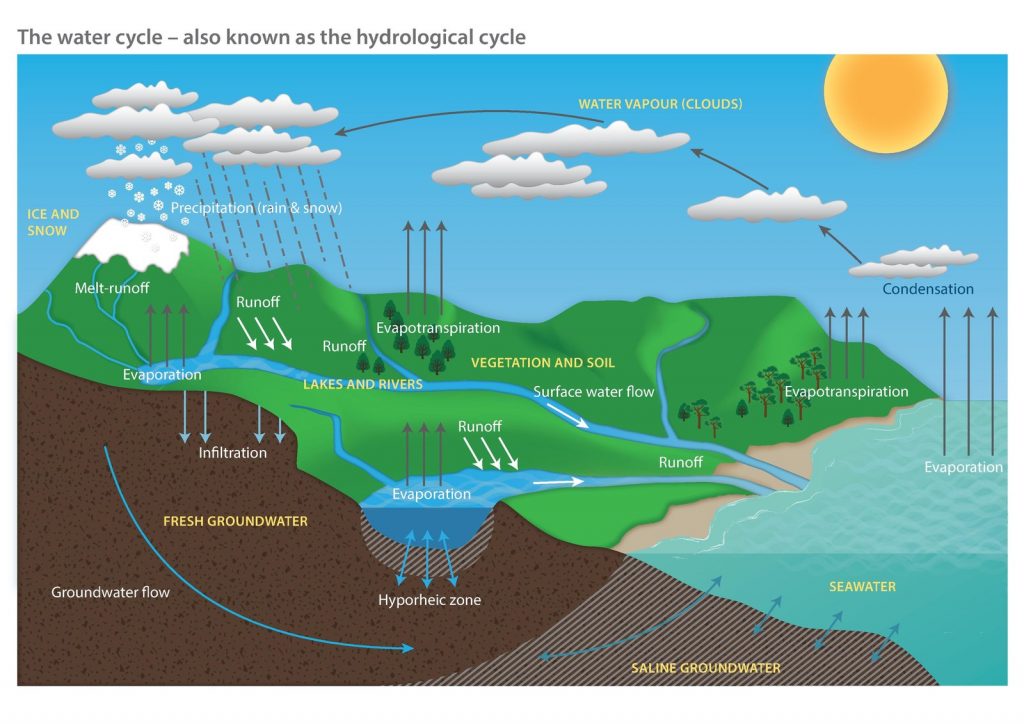

Ricordiamo tutti il ciclo dell’acqua, sui libri di scuola. Aveva quasi qualcosa di magico: dava l’impressione che si trattasse di una risorsa in grado di rigenerarsi all’infinito, senza perdite, senza sprechi. In maniera circolare, tutto quello che veniva consumato tornava poi disponibile. Ma è davvero così? Quello che manca, ed è sempre mancato in questi schemi, sia nell’istruzione che in ricerca, è l’effetto dell’interferenza dell’uomo: provando a fare una ricerca immagini, sia in italiano che in inglese, appariranno principalmente diagrammi bucolici, senza alcun segno della presenza – e influenza – umana.

Secondo un’analisi effettuata nel 2019 da un team internazionale di esperti di idrologia della Brigham Young University e dell’Università statale del Michigan negli Stati Uniti, dell’Università di Birmingham nel Regno Unito, insieme ad altri partner negli Stati Uniti, in Francia, Canada, Svizzera e Svezia, su più di 450 diagrammi che mostrano il ciclo dell’acqua su libri di testo e letteratura scientifica online, l’85% non mostrava alcun tipo di interazione umana e solo il 2% delle immagini faceva qualche tentativo per connetterlo con il cambiamento climatico o con l’inquinamento dell’acqua. In più, quasi tutti gli esempi studiati rappresentavano paesaggi verdeggianti, con clima mite e abbondanza di acqua dolce, di solito con un unico bacino fluviale. Lasciare l’uomo al di fuori dell’immagine, secondo i ricercatori, contribuisce a creare una mancanza di consapevolezza su come ci relazioniamo con l’acqua sulla Terra, e genera un falso senso di sicurezza sulla disponibilità futura di questa preziosa risorsa.

In una stagione avara di neve e pioggia come l’inverno che si è appena concluso, in particolare al Nord, con le regioni del Nord-Ovest maggiormente in difficoltà, diventa inevitabile riflettere sulla crisi idrica. L’entità del manto nevoso è prossima ai minimi su tutto l’arco alpino, in alcuni punti si toccano minimi del -80% rispetto alle medie. In Valle d’Aosta e Piemonte, secondo i dati Arpa, i valori sono i più bassi degli ultimi 20 anni. In queste zone si parla di quasi 90 giorni senza precipitazioni significative. Con meno neve e piogge su montagne, colline e pianure non abbiamo solo avuto un inverno estremamente secco, ma avremo anche una primavera e un’estate molto più problematiche: le conseguenze di questa siccità si stanno traducendo nella magra del Fiume Po più grave degli ultimi 30 anni. Anche le regioni di pianura ben oltre le Alpi soffrono della mancanza d’acqua proveniente dalle montagne. Questa situazione richiede un uso più oculato di questa risorsa, oltre che una maggior consapevolezza su come annate come quella in corso potranno diventare sempre più frequenti. Lasciando “fuori dai giochi” e dal ciclo dell’acqua i cambiamenti climatici e nell’uso del suolo e il consumo umano si creano grandi lacune nella comprensione e nella percezione tra il pubblico e anche tra alcuni scienziati. Altre discipline scientifiche hanno fatto un buon lavoro illustrando come gli uomini ora dominino molti aspetti del sistema Terra. È difficile trovare un diagramma del ciclo del carbonio o dell’azoto che non mostri fabbriche e fertilizzanti. Ciò nonostante, le nostre rappresentazioni del ciclo dell’acqua sono bloccate al diciassettesimo secolo.

Qualcuno potrebbe pensare che, in fondo, ogni grafico scientifico implichi un certo livello di compromessi e distorsioni, o che diagrammi e disegni non siano certo in grado di risolvere il problema. Rappresentare una risorsa come potenzialmente infinita, però, si riflette nel modo in cui noi tutti ne facciamo uso. Un’immagine più complessa che includa elementi come lo scioglimento dei ghiacciai, i danni causati dalle inondazioni dovute alle modifiche di destinazione del suolo, l’inquinamento e l’aumento del livello del mare potrebbe contribuire in maniera significativa alla percezione che abbiamo di questa risorsa e alla consapevolezza che l’utilizzo locale che facciamo dell’acqua e il cambiamento climatico hanno conseguenze a livello planetario. Questo dovrebbe rendere la società in grado di raggiungere soluzioni a livello globale per la crisi idrica, oltre a farla riflettere sull’importanza non solo delle quantità di acqua, ma anche della sua qualità e dell’inquinamento come criterio chiave per valutare le risorse idriche.