Alpi Liguri e Finalese, un paradiso per gli amanti dell’outdoor

È in edicola dal 27 febbraio “Alpi Liguri e Finalese”, per la prima volta protagoniste di Meridiani Montagne.

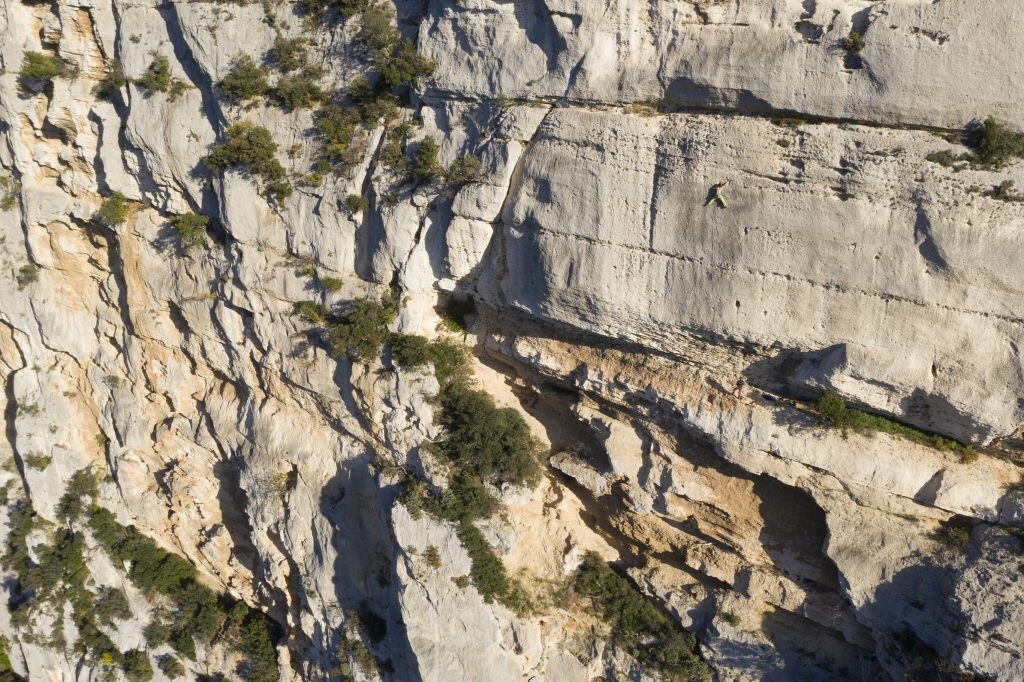

Un racconto per esteso questo angolo di entroterra ligure incastonato tra il mare di Finale e le Prealpi Liguri. Un paradiso per gli amanti dell’outdoor, scoperto a metà degli anni ‘60 grazie alla curiosità di alcuni giovani alpinisti che una volta saliti in cima esclamarono: “Qui c’è da arrampicare per una vita!”. Una vera e propria wilderness che ancora oggi riesce a manifestare la sua autenticità conquistando sempre più climber, sia esperti sia neofiti che possono cimentarsi in oltre 4 mila vie, di ogni grado, e più di 150 chilometri segnati per escursioni e mountain bike. Dall’alto delle falesie ci si cala in corda doppia e si scende a terra alla scoperta degli aspetti naturalistici ma anche umani, culturali e artistici più peculiari del luogo.

A presentarci il numero 109 di Meridiani Montagne “Alpi Liguri e Finalese”, il direttore Paolo Paci.

Le gemme dorate dell’infanzia

Maggio 1968. È rivoluzione. Non solo tra i boulevard di Parigi, anche in un angolo remoto dell’entroterra ligure, frequentato fino ad allora solo da capre e cacciatori. A sud il mare di Finale, le pizzerie, gli ombrelloni, la musica delle spiagge; a nord le Alpi Liguri che si spengono in Appennino, terre dimenticate e paesi in via di spopolamento. In mezzo, quella che oggi chiameremmo wilderness e che a quel tempo è un’inestricabile terra incognita di macchia mediterranea, dalla quale emergono, qua e là, pure gemme di pietra verticale. A fare la rivoluzione sono alcuni ragazzi di Genova, Roberto Titomanlio, i fratelli Eugenio e Gian Luigi Vaccari. Hanno sentito parlare di quelle pareti, “che sembra quasi di averci le Dolomiti in casa”. Qualcuno le ha viste percorrendo strade secondarie (l’autostrada coi suoi viadotti ancora è da costruire). Ci vanno. Si fanno strada a colpi di machete, poi di chiodi e cunei di legno. In cima a Rocca di Corno, le mani che ancora bruciano per quella splendida roccia fatta di gocce calcaree e conchiglie fossili, esclamano: “Ma qui c’è da arrampicare per una vita!”.

Una vita è passata, più di mezzo secolo. Qualcuno di quei primi esploratori non c’è più, ma tanti altri sono arrivati, su ogni falesia hanno aperto itinerari (la guida Finale 51 di Andrea Gallo ne enumera oltre 4000), hanno pulito sentieri, piantato (troppi?) spit. Oggi il Finalese, a cinquant’anni di distanza, è diventato il più grande comprensorio di arrampicata sportiva d’Italia ed è molto più addomesticato. Da deserto che era si è riempito di nuovi turisti d’ogni età: molti scalano, altri camminano, altri ancora vanno in mountain bike. Invece a quelli che, come il sottoscritto, l’hanno conosciuto quando ancora quelle rocce non erano profanate da un singolo spit, piace anche solo contemplare la luce del tramonto su Rocca di Corno. Quando le rocce si accendono d’oro, e un bicchiere di nostralino ha il profumo aspro dell’adolescenza.

Su filo della nostalgia per il mondo intatto del Finalese apre il numero 109 di Meridiani Montagne. Abbiamo chiesto a uno storico del calibro di Enrico Camanni di ripercorrere lo sviluppo dell’arrampicata attraverso le gesta di grandi dell’alpinismo come Gianni Calcagno e Marco Bernardi. E abbiamo chiesto a due dei primi protagonisti, Alessandro Gogna e Andrea Parodi, di raccontarci le loro memorie: per noi hanno scritto un diario lucido e commovente della loro gioventù verticale.

Altri grandi nomi, di ogni generazione, compaiono tra le firme di questo numero: Silvia Metzeltin, che da brava geologa e alpinista ci racconta come interpretare le falesie del Finalese passeggiando su una spiaggia. E Andrea Gallo, che negli anni Ottanta fu il primo a inaugurare l’altissima difficoltà a Finale (come dimenticare l’8b di Hyena, all’Alveare?), e che oggi da fotografo ci offre una straordinaria galleria di gesti arrampicatori.

Il viaggio nella pietra di Finale continua anche gli altri servizi, dedicati alle cave storiche (risalgono ai tempi del Romani), a chiese e castelli che in quella pietra sono stati scolpiti, alle passeggiate tra i “ciappi”, falesie orizzontali ricche di incisioni rupestri. Infine, ci concediamo un’escursione fuoriporta, nella vicina Val Pennavaire, “l’altra Finale”, dove nell’ultimo decennio si è sviluppato un enorme comprensorio per i climber, grazie soprattutto all’impegno di Andrea “Dinda” Bisio, autore di più di 1600 itinerari.

Spero non me ne voglia il mio amico Matteo Caropreso se lo cito per nome cognome, ma se lo merita.

Iniziammo 16enni con gli scarponi e i nuts lungo il diedro rosso, raggiunto a piedi dalla stazione ferroviaria (a volte generosamente autostoppati da qualche abitante del luogo, magari sul cassone dell’ape, allora si poteva); io poi smisi, ma lui ha proseguito e prosegue (dpcm permettendo) per 36 anni, tutte le sante domeniche.

Non conosco nessuno presente ininterrottamente dai tempi di Martino Lang ai giorni nostri. Ogni maledetta domenica, per oltre 30 anni, le mani nella magnesite e via andare su gradi impossibili. Una grande vita finalese.