Il precursore di Bonatti: Léon Zwingelstein e l’impresa del 1933

«Avere uno scopo, concepire una cosa grande, anche sproporzionata alle proprie forze, soprattutto sproporzionata alle proprie forze, darsi uno scopo impossibile, straordinario, fuori da ogni buon senso e lanciarsi un giorno per raggiungerlo, senza compromessi […] Ah! Ecco la vita».

Queste poche parole riescono a descrivere appieno l’essenza di Léon Zwingelstein, ingegnere, scialpinista francese, disoccupato cronico, primo uomo a tentare la traversata delle alpi con gli sci, da Nizza fino al Tirolo. Primo uomo a concepirla, terminarla e non contento, primo uomo a tentare anche il ritorno, questa volta seguendo una via diversa.

Una storia di cui vi vogliamo parlare proprio mentre sulle Alpi il gruppo di cui fa parte l’altoatesina Tamara Lunger tenta una traversata molto diversa, ma legata indissolubilmente e per forza di cose all’impresa di questo «grande interprete dell’età d’argento dello scialpinismo», come lo descrive Giorgio Daidola nel suo libro, edito Mulatero Editore, “Sciatori di montagna – 12 storie di chi ha fatto la storia dello scialpinismo”. Libro da cui è tratta la storia che vi stiamo per raccontare.

Potremmo infatti dire che ogni traversata delle Alpi con gli sci ai piedi è legata a Léon, a colui che il 1 febbraio del 1933 partì con uno zaino dal contenuto minimale, massimo 20 kg, che conteneva: tenda da 1,35 kg, ramponi, piccozza, pelli di foca, 4 kg di viveri per 8 giorni, corda di 18,5 metri, biancheria di ricambio, fornello a benzina (che serve anche per sciolinare gli sci a caldo), 1 litro di benzina, una borraccia da 1 litro, pentola, cucchiaio, forchetta, coltello e 3 chiodi da ghiaccio.

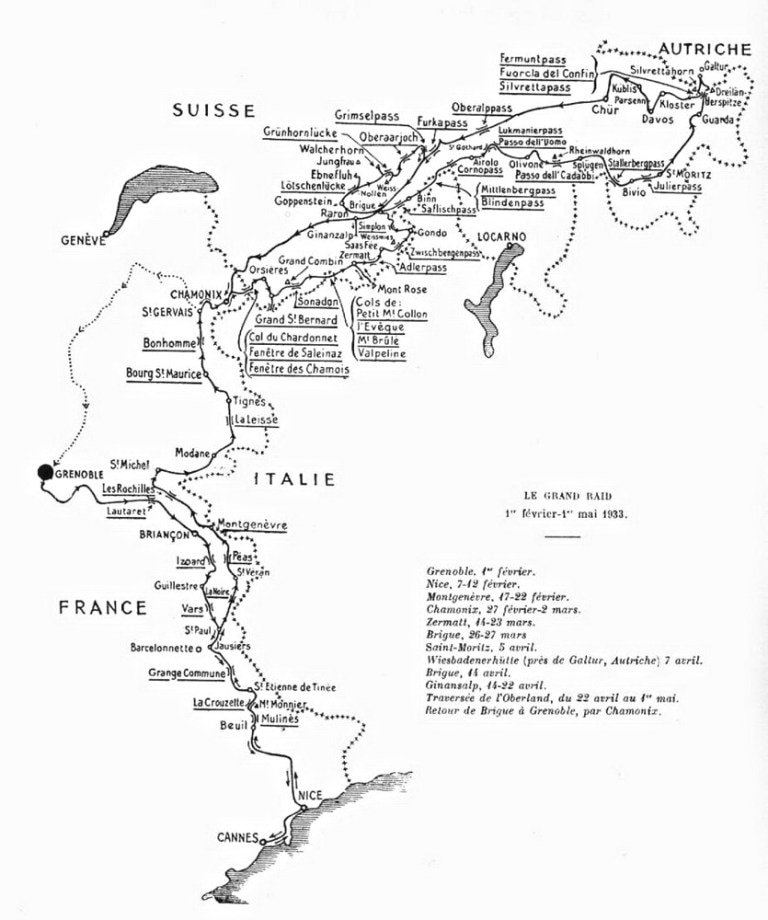

Bastò questo a Léon per raggiungere l’Austria il 6 maggio. Una traversata incompleta, che escluse intere frazioni di Alpi, soprattutto ad est, ma che ha contribuito a dare valore alla pratica scialpinistica, a farla conoscere e ad emanciparla. Un’impresa che tutt’oggi ci ritroviamo ad ammirare per la foga, per la spensieratezza e per l’ardimento che questo giovane francese ha saputo mettere in campo.

Daidola nel suo libro ci offre tutti i dettagli di questa spedizione solitaria per molti anni passata sotto silenzio e recuperata solo nel 1938 dalla biografia “Il vagabondo della montagna” di Jaques Dieterlen. Una spedizione dove il protagonista con ironia diceva di «temere più i cani e i poliziotti delle valanghe».

Partito da La Grave, raggiunge in una settimana – sci ai piedi – Nizza, da dove, dopo essersi riposato per qualche giorno in casa di amici, riprende la traversata il 12 febbraio, puntando verso nord diretto a Chamonix. Come narra magistralmente Daidola, Zwing «è un vero vagabondo, dorme dove capita, nei rifugi, nelle stalle assieme ai montanari o nella sua tenda che può montare ovunque».

A Chamonix arriva il 26 febbraio, dopo giorni passati ad affrontare pendii pericolosi che gli si parano davanti e che non può evitare. Assieme ad un amico riparte il 2 marzo per la classica haute route fino a Zermatt, per poi proseguire in solitaria attraverso il Vallese, le Alpi Lepontine, il Ticino, i Grigioni, l’Engandina, arrivando infine alla meta che si era prefissato, l’Austria.

L’arrivo in Austria però lo catapulta in un altro mondo, denso di scialpinisti che viaggiano anche in gruppi di trenta con a capo delle guide. Le capanne spartane dove finora aveva pernottato si trasformano in Austria in «confortevoli alberghi d’alta quota, con sale da pranzo piene all’inverosimile, dove si sentono parlare tutte le lingue d’Europa».

Avrebbe potuto sentirsi felice, arrivato. Avrebbe potuto godere di questo mondo «dove lo scialpinismo era molto diffuso e rappresentava già allora un modo di vivere lo sci tutt’altro che marginale».

Avrebbe potuto, ma Léon non l’ha fatto, perché Léon non era così. Il francese era infatti uno che bloccato in una tenda a 3000 metri al Col du Lac, mentre fuori imperversava una tempesta di neve e vento, annotava: «Nella mia tenda mi sento a mio agio, al centro degli elementi scatenanti». Un approccio che non aveva niente a che fare con il «caravanserraglio sportivo» che si era trovato davanti in Austria. Decide così di ripartire immediatamente, e senza riposarsi tenta il viaggio di ritorno.

Forse un po’ la possiamo capire anche noi questa decisione, o forse solo tentare di spiegare. Perché è una decisione presa da una persona che dopo aver passato settimane in solitaria, tra tende e rifugi, viene colpito in pieno dalla superficialità di un paesaggio pieno di automobili, musica, alcool e cibo a volontà. Léon non resiste, prova un sentimento simile a quello che già aveva annotato sul Col des Gondrands sopra Monginevro, quando vedendo una pista da sci preparata per una gara, scrisse: «Mi spiace per loro, perché sono in montagna ma non hanno capito cos’è la montagna».

Che siano sciatori o scialpinisti a Léon poco importa, a lui – inguaribile utopista – la massificazione della montagna e del paesaggio dà sui nervi. Per il ritorno decide così di seguire un itinerario più a nord, che attraversa il massiccio del Silvretta, per approdare infine a Briga da dove a metà aprile raggiunge l’Eldorado dello scialpinismo in quota, cioè l’Oberland Bernese, ritornando poi ancora a Briga.

In alto è caduta però troppa neve. Questo fattore mischiato col brutto tempo che imperversa, lo convincono a porre fine alla sua traversata di ritorno. Rinuncia così a rifare nuovamente la haute route da Zermatt a Chamonix, e con il treno raggiunge Grenoble.

Un’impresa che in cifre suona così: 2000 chilometri con gli sci di cui 270 su ghiacciai, 23 colli tra i 2000 e i 3000 metri, 22 tra i 3000 e i 3800, 50 ghiacciai attraversati, 58500 metri di dislivello, 90 giorni d’avventura. Come scrive Daidola: «Niente di eccezionale penserà qualche tutina da 1400 metri di dislivello all’ora! E ha ragione, salvo per il fatto che l’attrezzatura di Léon era molto diversa da quelle odierne, lo zaino molto più pesante, il percorso da cercare e la traccia da fare. Inoltre occorreva muoversi con qualsiasi tempo, accettare il rischio valanghe, dimenticare ogni comfort alla fine di ogni tappa».

Un’impresa che lo stesso Léon ha preferito tenere sotto traccia, facendo passare in incognito, come lui scrive, una traversata compiuta «in un isolamento reale, con un contatto solo apparente con gli uomini. Non contavo che su di me!».

Il francese compirà poi altre imprese, concludendo la sua esistenza sulle montagne, luoghi che lo hanno liberato e tenuto infine a sé, ma queste vicende sono narrate magistralmente da Daidola, e per approfondirle vi invitiamo alla lettura di “Sciatori di montagna – 12 storie di chi ha fatto la storia dello scialpinismo”.

Vorremmo però prima concludere questo breve racconto così come lo abbiamo iniziato, cioè con una citazione di Léon, che emana tutta la passione e l’autenticità di questo francese che tramite le sue imprese e tramite le sue parole ha dato vita ad un modo di concepire la montagna molto vicino a ciò che significa il termine libertà nel suo senso più profondo. Un senso che forse fatica a trovare spazio nel mondo odierno:

«Tutti questi giovani cercano nella montagna solo lo sport, il record a ogni costo. Io penso di amare la montagna per altri motivi. Man mano che salgo anche la mia anima sale, staccandosi da tutto ciò che sta in basso, per lanciarsi verso l’infinito, verso questo ideale […] Queste sensazioni le provo soprattutto sulle montagne facili, dove non si è assorbiti dalle difficoltà tecniche… Quelli che deridono chi si accontenta delle “montagnes à vaches” (montagne delle mucche), amano veramente la montagna?»

Ma come faceva la tenda a pesare solo 1.35 kg?